- Hamburg-Blankenese

-

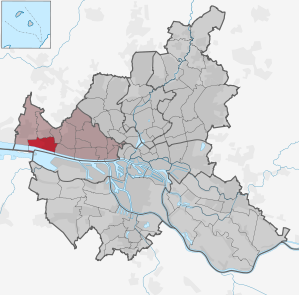

Koordinaten 53° 33′ 30″ N, 9° 48′ 40″ O53.558439.81123Koordinaten: 53° 33′ 30″ N, 9° 48′ 40″ O Fläche 7,7 km² Einwohner 12.764 (31. Dez. 2008) Bevölkerungsdichte 1658 Einwohner/km² Postleitzahl 22587 Vorwahl 040 Bezirk Bezirk Altona Quelle: Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein Blankenese ist ein westlicher Stadtteil von Hamburg im Bezirk Altona und gehört zu den Elbvororten; es war Sitz des gleichnamigen Ortsamtes, zu dem auch die Stadtteile Nienstedten, Osdorf, Lurup, Iserbrook, Sülldorf und Rissen gehörten.

Inhaltsverzeichnis

Geographie

Geographische Lage

Blankenese liegt auf dem nördlichen Geestrücken an der Unterelbe, der im Ortskern ein Steilufer bildet. Seine bekannteste Erhebung ist der Süllberg (74,7 m), an seinem Hang eine beliebte Ausflugsgaststätte und auf seiner Kuppe ein Hotel mit Restaurants; höchste Erhebung ist mit 91,6 m der Baurs Berg mit dem markanten Turm des Wasserwerks Altona, ist er die zweithöchste Erhebung Hamburgs.

Namensherkunft

Blankenese liegt an einem Geesthang am Binnendelta der Elbe, an einem Bereich in dem sich zahlreiche Sandbänke und Elbinseln bildeten, die meist Schweinesand genannt werden. Aus einer dieser Aufwerfungen leitete sich der Ortsname ab: das niederdeutsche Wort blank steht für „unbedeckt, glatt, glänzend“, Nes, Nees, Nääs wiederum für „Nase“. Diese glänzende Nase bezeichnete eine Landzunge, die vom nördlichen Elbufer in den Fluss ragte und von den Gezeiten regelmäßig überspült wurde, so dass deren Sand in der Sonne glänzte, da sie vermutlich völlig unbewachsen war. Diese Landzunge wurde jedoch 1634 bei der Burchardiflut weggespült.[1]

Auch in anderen Sprachen ist die Ähnlichkeit mit dem plattdeutschen „blanke Nees“ zu finden, französisch mit „nez blanc“, schwedisch mit „blank näsa“, dänisch mit „bare næse“ oder auch niederländisch mit „kale neus“. Eine weniger vertretene Deutung der Herkunft des Namens Blankenese bezieht sich auf den markanten Süllberg, dessen früher unbebaute Kuppe deutlich hervortrat.

Eine andere Auslegung führt den Namen vom plattdeutsche Wort Ness auf „Nest“ zurück, mit der Bedeutung eines tief gelegenen oder in einer Bucht liegenden Landes. Auch diese Erklärung hat ihre Entsprechung in den örtlichen Gegebenheiten, denn Blankenese liegt auch heute noch in einer sichtbaren Mulde des Geesthangs.[2]

Geographische Veränderungen

Nach der Abdeichung der Alten Süderelbe im Jahre 1962 blieb der Mündungsbereich, das Mühlenberger Loch, als einzigartiges Süßwasserwatt erhalten. In den letzten Jahren wurde es durch den Ausbau der Airbus-Flugzeugwerft in Hamburg-Finkenwerder eingeschränkt, indem Teile zugeschüttet wurden. Das Mühlenberger Loch entstand durch Ausbaggerung, als nach 1935 die Flugzeugwerke von Blohm & Voss (Hamburger Flugzeugbau) begannen, Flugboote für den Atlantikverkehr der Lufthansa zu bauen, da eine entsprechende Wasserfläche für Erprobungen benötigt wurde. Die neu aufgeschüttete Fläche heißt jetzt Mühlenberger Sand.

Geologie

Blankenese ist den hier recht steilen Südhang der Geest hinauf gebaut; im Süden jenseits der Elbe liegt die Elbmarsch (genauer: das "Alte Land").

Nachbarstadtteile

Benachbarte Stadtteile sind Nienstedten im Osten, Iserbrook und Sülldorf im Norden sowie Rissen im Westen, wobei Blankenese und Rissen durch ein bewaldetes Gebiet (Falkenstein) voneinander getrennt sind.

Geschichte

Blankenese ist ein ehemaliges Fischerdorf, das 1301 erstmals urkundlich erwähnt wurde. In der lateinisch abgefassten Urkunde wurde den Rittern von Raboisen der Ertrag der Fährverbindung zur anderen Elbseite durch Graf Adolf VI. zuerkannt [3].

Zuvor bestanden bereits die Burg auf dem Süllberg und eine Propstei auf dem Süllberg, die Erzbischof Adalbert von Bremen um 1060 errichten ließ. Die Burg diente der Sicherung der Fährverbindung über die Elbe. Als die Nordalbier die Burg zerstört hatten, exkommunizierte der Erzbischof sie 1070. 1258 entstand auf dem Süllberg eine zweite - diesmal gräfliche Burg, die von den Brüdern Johann I. und Gerhard I. (Schauenburger Grafen), ebenfalls zur Sicherung der Fähre angelegt wurde. Nach Protest der Hamburger musste diese 1262 wieder abgerissen werden, weil sie deren Interessen störte.

Die Familie Breckwoldts gehörte schon früh zur Geschichte von Blankenese. Viet Breckwoldt, 1490 geboren, war der erste dieser Ahnenreihe. Er erhielt Anfang des 16. Jahrhunderts die Blankeneser Elbfähre als Lehen, dazu den Fährkrug samt Schank-, Brau- und Brenngerechtigkeit.

Blankenese gehörte zunächst zur schauenburgischen Grafschaft Holstein-Pinneberg, danach zum Herzogtum Holstein, das ab 1460 in Personalunion von den dänischen Königen regiert wurde, und fiel 1866 an Preußen. Auf einer Grünfläche im Mühlenberger Weg wurde deswegen der Gedenkstein für die Erhebung Schleswig-Holsteins errichtet. Auf den Segeln der Ewer und Kutter stand danach SB (für „Schleswig-Holstein Blankenese“), plattdeutsch als seil bedächtig! (= segel vorsichtig!) ausgelegt.

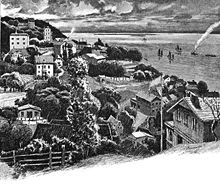

Blankenese, ein schmuckes Hangdorf, in dem Kapitäne und Lotsen ihren Lebensabend verbrachten, entwickelte sich im Laufe der Zeit zu einem großbürgerlichen Villenviertel, dessen Bevölkerung nicht so homogen war (und ist), wie es erscheint: im Gemeinderat beispielsweise saßen 1924 neben 18 Abgeordneten der bürgerlichen Parteien auch 5 Vertreter der SPD und ein KPD-Vertreter.

1919 vergrößerte sich die reiche pinnebergische Landgemeinde durch den Zusammenschluss mit dem benachbarten Dockenhuden. 1927 wurde Blankenese durch das Groß-Altona-Gesetz gegen den Willen vieler Blankeneser zum Vorort der Großstadt Altona/Elbe und ging 1938 zusammen mit Altona in Hamburg auf. Seit 1919 gehörte auch der heutige Ortsteil Mühlenberg erstmals gänzlich zu Blankenese. Ursprünglich war Mühlenberg um den Bootslandeplatz Dockenhudens entstanden. Der ehemalige Nordteil Dockenhudens mit Teilen von Sülldorf und Osdorf wurde jedoch nach 1945 der Stadtteil Iserbrook.

Vom Januar 1946 bis April 1948 befand sich in Blankenese auf dem Besitz der Familie Warburg am Kösterberg das Warburg Children Health Home. Dies war eine in Deutschland einzigartige Einrichtung für jüdische Waisenkinder, die den Holocaust überlebt hatten. Sie stammten zumeist aus Ungarn und Polen und siedelten anschließend nach Palästina über.[4] Die Bedeutung des Heims für die jüdischen Kinder, denen Blankenese zur bleibenden Erinnerung wurde, kontrastiert stark damit, dass die Blankeneser Bevölkerung davon das Wenigste wusste und weiß.[5]

Politik

Für die Wahl zur Bürgerschaft und der Bezirksversammlung gehört Blankenese zum Wahlkreis Blankenese. In dem bürgerlich geprägten Stadtteil wurde die SPD 2011 erstmals stärkste Partei.

Wahlergebnisse

SPD CDU FDP Grüne-GAL Die Linke1) Übrige Bürgerschaftswahl 2011 36,4 % 29,0 % 18,2 % 10,5 % 2,6 % 3,3 % Bürgerschaftswahl 2008 20,8 57,4 % 9,1 % 9,3 % 2,4 % 0,9 % Bürgerschaftswahl 2004 16,7 % 63,7 % 5,2 % 11,7 % – 2,7 % Bürgerschaftswahl 2001 22,4 % 36,9 % 15,1 % 8,7 % 0,1 % 16,8 %2) Bürgerschaftswahl 1997 21,2 % 45,8 % 9,0 % 12,5 % 0,3 % 11,2 %3) Bürgerschaftswahl 1993 23,1 % 38,3 % 9,0 % 15,3 % – 14,3 %4) Bürgerschaftswahl 1991 26,5 % 51,4 % 12,3 % 7,9 % 0,3 % 1,6 % Bürgerschaftswahl 1987 26,6 % 52,9 % 13,5 % 6,5 % – 0,5 % Bürgerschaftswahl 1986 22,7 % 55,2 % 11,7 % 9,8 % – 0,6 % Bürgerschaftswahl Dez. 1982 27,6 % 58,0 % 7,2 % 6,9 % – 0,3 % Bürgerschaftswahl Juni 1982 22,1 % 62,0 % 6,5 % 8,4 % – 1,0 % Bürgerschaftswahl 1978 26,9 % 57,9 % 7,7 % 4,8 %5) – 2,7 % Bürgerschaftswahl 1974 22,0 % 59,9 % 15,0 % – – 3,1 % Bürgerschaftswahl 1970 32,4 % 49,5 % 13,2 % – – 4,9 % Bürgerschaftswahl 1966 34,9 % 47,8 % 11,6 % – – 5,7 %6)

1) 1991 und 1997 als PDS/Linke Liste, 2001 als PDS.

2) Darunter 14,3% für die Schill-Partei.

3) Darunter 6,3% für die Statt Partei.

4) Darunter 9,1% für die Statt Partei.

5) Als Bunte Liste - Wehrt Euch.

6) Darunter 5,4% für die NPD.Kultur und Sehenswürdigkeiten

Sehenswert ist das Treppenviertel mit seinen verwinkelten Treppen und Gassen am Elbhang zwischen den Straßen Am Kiekeberg und Strandweg. Der Gebäudebestand mit kleinmaßstäblichen Häusern ist nur durch wenige "Bausünden" beeinträchtigt worden.

Traditionen

Blankenese unterscheidet sich von anderen Nobelvororten unter anderem dadurch, dass bodenständige Traditionen gepflegt werden, und zwar insbesondere:[6]

Osterfeuer: Auf dem Blankeneser Elbstrand gibt es seit eh und je vier Feuer (von West nach Ost) Viereck, Knüll, Osten und Mühlenberg. Ein früheres Feuer Harmstorf wird nur noch sporadisch gezündet. Während es in den 1960er Jahren für einen jungen Vierecker noch gefährlich war, im Knüll-Gebiet beim Bäcker Lindemann oder im Gemüseladen Weiß einzukaufen, gibt es heute bei gepflegter Rivalität eine lagerübergreifende Solidarität gegen behördliche Bemühungen, diese Osterfeuer einzuschränken, zu behindern oder vollständig zu verhindern.[7]

Rummelpottlaufen: Am Silvesterabend erschrecken die Blankeneser Kinder die Anwohner des Treppenviertels mit gruseligen Gesang und passender Verkleidung.

Kreekfahren: Nur in Blankenese gibt es diese breiten und flachen Kastenschlitten, die mit Hilfe einer langen Latte gesteuert werden. Obwohl jahrzehntelang infolge von Schneemangel kaum ein Kreekbetrieb möglich war, zeigte der strenge Winter 2009/2010, dass Kreeken keineswegs in Vergessenheit geraten sind.[8][9]

Bauwerke

Es gibt in Blankenese einige sehenswerte, allerdings nicht immer sichtbare Land- oder Herrenhäuser. Sie stammen von Hamburger oder Altonaer Kaufleuten aus dem 18. und 19. Jahrhundert. Dazu zählen das als Weißes Haus benannte Landhaus P. Godeffroy (Elbchaussee 547), der Katharinenhof, erbaut zwischen 1829 und 1836 von G. F. Baur (Mühlenberger Weg 33), das heruntergekommene, um 1800 errichtete Landhaus Klünder (Hessehaus, Oesterleystraße 20). Ebenso zählt dazu das von Christian Frederik Hansen erbaute und inzwischen teilweise umgebaute Landhaus Blacker, das heutige Goßlerhaus. Es war bis Ende 2004 Sitz des Ortsamtes und steht ab 2007 im Eigentum einer Stiftung. Genutzt wird es durch die Bucerius Law School und die Horst Janssen-Bibliothek[10] sowie das Landhaus Warburg (Kösterbergstraße 60).

Am Sülldorfer Kirchenweg 71 befindet sich eine Villa, die 1906/07 nach Plänen des Hamburger Architekten Fritz Höger für den Kaufmann Hermann J. W. Boy errichtet wurde. Bemerkenswert ist der gute Erhaltungszustand dieses frühen Höger-Baus. Bis auf wenige unwesentliche Veränderungen ist die ursprüngliche Gestalt außen wie innen bis in die Details bewahrt worden (beispielsweise an Türen und Türgriffen, Einbauschränken und Speisenaufzug sowie die für diese Zeit typischen einfachen Stuckgliederungen der Decken und die komplett verkachelte Küche im Souterrain); das Gebäude dokumentiert daher besonders anschaulich das Bauen und Wohnen des frühen 20. Jahrhunderts.

Kirchen

Neben der 1896 erbauten Blankeneser Kirche (Kirche am Markt) der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Blankenese, mit Fenstern von Siegfried Assmann,[11] ist die 1929 bis 1930 von Clemens Holzmeister errichtete katholische Kirche Maria Grün nahe der Elbchaussee erwähnenswert, die Fenster von Heinrich Campendonk aufweist.

Parks und Museen

Freilichttheater im Römischen Garten (Juli 2008)

Zahlreiche große Anwesen von Reedern und Kaufleuten mit alten Baumbeständen und ansehnlichen Villen sind heute Parks in öffentlicher Hand. Dazu gehören Baurs Park am Yachthafen Mühlenberg, der Hessepark am ehemaligen Finanzamt, dem früheren Ortsamt Blankenese, Goßlers Park am Blankeneser Bahnhof sowie Schinckels Park an der Blankeneser Landstraße.

Am westlichen Ende von Blankenese liegt versteckt an einem Südhang hoch über der Elbe der Römische Garten. Der Garten wurde in südeuropäischer Gartentradition auf mehreren Ebenen angelegt. Im Sommer finden hier in einem kleinen Naturtheater Aufführungen statt. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde der Römische Garten von der Familie Warburg der Stadt Hamburg geschenkt.

Der Falkenstein ist ein Landschaftsschutzgebiet am Geesthang der Unterelbe. Neben dem Waldpark Tafelberg Falkenstein ist hier der Sven-Simon-Park zu finden. Er ist eine Stiftung von Axel Springer. Der Name soll ein Gedenken an seinen Sohn Axel sein, der den Namen Sven Simon als Pseudonym für seine Arbeit als Fotograf nutzte. Die Villen des Anwesens beherbergen heute den ältesten deutschen Segelverein, den Segelclub Rhe, sowie das Puppenmuseum Falkenstein. Seit Mai 1986 wird die Privatsammlung von rund 300 Puppen in der 1923 von Karl Schneider erbauten Villa ausgestellt.

Bildung

In Blankenese bieten zwei Gymnasien (das Gymnasium Blankenese an der Kirschtenstraße und das Marion-Dönhoff-Gymnasium (Willhöden)) sowie die Gesamtschule Blankenese in der Frahmstraße die Möglichkeit zum Abitur. Am Falkenstein residierte bis 2007 das renommierte Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik an der Universität Hamburg (IFSH), während die häufig Blankenese zugeschriebene Führungsakademie der Bundeswehr im benachbarten Nienstedten liegt.

Geschichtsaufarbeitung

Der Verein zur Erforschung der Geschichte der Juden in Blankenese wurde 2003 von Blankeneser Bürgern gegründet. Ziel des Vereins ist es, die Geschichte der im Nationalsozialismus fast vollständig vertriebenen oder umgebrachten Juden nicht vergessen zu lassen. Diesem Ziel dient die Erforschung des Schicksals der jüdischen Bewohner. Erkundet wird auch die Geschichte der Schulen und Vereine in Blankenese. Der Verein organisiert Ausstellungen, Vorträge und Lesungen, Stolpersteinverlegungen und eine jährliche Gedenkveranstaltung zur Erinnerung an das Judenhaus am Grotiusweg (früher Steubenweg) 36. Von dort ging der letzte Transport am 19. Juli 1942 nach Theresienstadt.

2005 und 2006 lud der Verein eine Gruppe der jüdischen "Kinder von Blankenese" ein, die im Kindesalter die Judenverfolgung in der Zeit des Nationalsozialismus überlebt hatten. Sie waren als Kinder im Warburg Childrens Health Home auf dem Kösterberg auf die Ausreise nach Palästina vorbereitet worden. Ihre Erinnerungen hat der Verein in deutscher Übersetzung unter dem Titel "Kirschen auf der Elbe" herausgegeben.

Sport

Der Yachthafen am Mühlenberg, auf der gegenüberliegenden Seite der Elbe liegt das Mühlenberger Loch

Der Yachthafen am Mühlenberg, auf der gegenüberliegenden Seite der Elbe liegt das Mühlenberger Loch

Der Sportverein Spielvereinigung Blankenese von 1903[12] hat gelegentlich eine honette Rolle in den unteren Spielklassen (z.B. beim Fußball) gespielt; stärker noch die Schachvereinigung Blankenese von 1923. Als weiterer lokaler Sportverein ist noch die FTSV Komet Blankenese von 1907, ein ehemaliger Arbeitersportverein, zu nennen; ferner der Blankeneser und der Mühlenberger Segel-Club, der mit über 800 Mitgliedern zu den größten und aktivsten Segelvereinen Deutschlands zählt und der erste Segelverein direkt an der Elbe war. Der Norddeutscher Regatta Verein verfügt über ein Clubhaus an der Elbe. Nahebei hat auch der Kanusportverein Ring der Einzelpaddler sein Domizil.

Im Rahmen des jährlich durchgeführten Radrennens Vattenfall Cyclassics befindet sich eine Schlüsselstelle am Waseberg. Der 700 Meter lange Anstieg vom Elbufer hinauf in den Ortskern von Blankenese hat eine fast durchgehende Steigung von 15 Prozent und wird mehrfach durchfahren. Anlässlich dieses Radrennens wurde im Jahr 2000 die Radsportgemeinschaft Blankenese gegründet, die mit derzeit 130 Mitgliedern zu den stärksten Fahrradvereinen Hamburgs zählt.

Die häufig Blankenese zugeschriebenen Badeanstalten liegen tatsächlich in benachbarten Stadtteilen: das Freibad Marienhöhe in Sülldorf, das Hallenbad an der Simrockstraße in Iserbrook.

Wirtschaft und Infrastruktur

Verkehr

Der Bahnhof Hamburg-Blankenese der Hamburger S-Bahn ist ein Kopfbahnhof an der Altona-Blankeneser Eisenbahn am Fuß des Krähenberges. Hier treffen die Streckenäste aus Altona und Wedel (Linien S1 und S11) zusammen. Im Jahre 2007 haben die Modernisierungsarbeiten am Bahnhof und die Umgestaltungsmaßnahmen des gesamten Bahnhofsumfeldes begonnen.

Von 1911 bis 1914 verkehrte in Blankenese außerdem die Gleislose Bahn Blankenese–Marienhöhe, ein früher Oberleitungsbus-Betrieb. Der Busverkehr ist seit 1959 durch die besonders kleinen und wendigen Busse der Blankeneser Linie 48 geprägt, die auch in den schmalen und steilen Straßen des Treppenviertels verkehren können und daher von den Blankenesern „Bergziege“ genannt werden.

Mit den auf der anderen Elbseite gelegenen Stadtteilen Cranz und Neuenfelde ist Blankenese durch eine Fähre verbunden (Elbfährlinie der HADAG).

In Blankenese endet die in Ottensen beginnende Elbchaussee (früher: Flottbecker Chaussee). Darüber hinaus gibt es eine weitere von Ost nach West verlaufende Straßenverbindung, die B 431 (Osdorfer Landstraße) nördlich von Blankenese, die die Erreichbarkeit des Hamburger Zentrums und des Landkreises Pinneberg gewährleistet.

Öffentliche Einrichtungen

Die Freiwillige Feuerwehr Blankenese wurde am 10. September 1878 gegründet. Das Feuerwehrhaus befindet sich in der Oesterleystraße 39. Am 10. September 2005 wurde die Jugendfeuerwehr-Blankenese gegründet. Neben dem Schwerpunkt Brandschutz und technische Hilfeleistung besitzt die Freiwillige Feuerwehr seit Anfang 2002 die Sonderkomponente "Spüren und Messen", die sich mit atomaren, biologischen und chemischen Gefahren befasst.

Die Außenstelle der Feuer- und Rettungswache Osdorf mit einem Rettungswagen an der Blankeneser Landstraße zog Anfang 2007 nach Rissen um.

In Blankenese befindet sich das Amtsgericht Hamburg-Blankenese, das auch für die umliegenden Stadtteile zuständig ist.

Das Krankenhaus Tabea liegt am Elbhang nahe dem Wasserwerk in der Kösterbergstraße. Früher war es dem Diakonischen Werk zugehörig, seit 2002 gehört es zum Artemed-Klinikverbund.

Persönlichkeiten

Söhne und Töchter Blankeneses

- Theodor Dreyer (* 1874; † 1930), letzter Kapitän des Passagierdampfers Monte Cervantes (1927)

- Karen Horney (* 1885; † 1952), Psychoanalytikerin

- Max Bondy (* 1892; † 1951), Reformpädagoge

- Curt Bondy (* 1894; † 1972), Psychologe und Sozialforscher

- Eric Moritz Warburg (* 1900; † 1990), Bankier

- Elisabeth Flickenschildt (* 1905; † 1977), Schauspielerin

- Rolf Hachmann (* 1917), Prähistoriker

- Volker Detlef Heydorn (* 1920; * 2004), Grafiker, Maler und Autor

Weitere bedeutende Bewohner

- Julius Asch, Kaufmann, lebte seit 1921 in Blankenese und starb hier 1939 durch Freitod

- Alma del Banco, Malerin, lebte und arbeitete seit 1938 in Blankenese und starb hier 1943 durch Freitod

- Johan Cesar VI. Godeffroy, Reeder und „Südseekönig“, lebte in Dockenhuden bis zu seinem Tode 1885

- Gustav Frenssen, Erzähler und Romancier, lebte und arbeitete von 1906 bis 1919 in Blankenese

- Richard Dehmel, Dichter, von 1912 bis zu seinem Tod in Blankenese

- Ida Dehmel, geb. Coblenz, lebte seit 1901 in Blankenese und starb hier 1942 durch Freitod

- Bruno Tesch, Unternehmer und Chemiker, lebte bis zum Curiohaus-Prozess und seiner Hinrichtung 1946 in Blankenese

- Hans Henny Jahnn, Dichter, lebte ab 1951 in Blankenese

- Sophie Rahel Jansen, geb. Schlossmann, Autorin und Armenpflegerin, lebte seit 1912 in Blankenese und starb hier 1942 durch Freitod

- Felicitas Kukuck, Komponistin, lebte und arbeitete von 1948 bis zu ihrem Tod in Blankenese

- Ulrike Meinhof, Journalistin, später Terroristin, lebte mit ihrem Mann Klaus Rainer Röhl von 1961 bis 1967 in Blankenese

- Frank Ulrich Montgomery (* 1952, "Monti"), deutscher Ärztefunktionär (Ärztekammer Hamburg, Bundesärztekammer), lebt in Blankenese

- Horst Janssen, Zeichner und Grafiker, lebte und arbeitete von 1967 bis zu seinem Tod in Blankenese

- Walter Scheuerl, Rechtsanwalt und Initiator des Volksentscheides gegen die Schulreform in Hamburg, lebt in Blankenese

- Rolf Zuckowski, Sänger, lebt und arbeitet seit Jahrzehnten in Blankenese

- Otto Waalkes, Komiker, lebt in Blankenese

- Marion Maerz, Sängerin, lebt in Blankenese

- Manfred W. Jürgens, Maler, lebt seit 2009 in Blankenese

- K. R. H. Sonderborg, Maler, lebte in Blankenese u.a. von 1949 bis 1958 und 1998 bis zu seinem Tode im Jahr 2008

Anekdotisches

In Blankenese wird folgendes Döntje erzählt: Ein Amerikaner, ein Franzose und ein Blankeneser klönen auf der Blankeneser Dampferbrücke (Opn Bulln). Erzählt der Ami, seine Vorfahren seien mit der „Mayflower“ im 17. Jahrhundert über den Großen Teich nach Amerika gekommen. Der Franzose führt seine Ahnen bis auf Charlemagne zurück. Der alte Blankeneser nimmt seine Piep aus dem Mund und sagt: „Wir hier stammen von Adam und Eva ab, und sie soll ja eine geborene Breckwoldt sein.“

Viele der alteingesessenen Blankeneser sind mit einem Breckwoldt verwandt, dessen Name bereits 1490 als Vieth Brekewolt aus dem Kehdingerland auftauchte. Ihm wurde später vom Drosten in Pinneberg für gutes Geld das Fährrecht über die Elbe übertragen.Die Polonäse Blankenese von Werner Böhm wurde 1982 zu einem sehr populären Schlager.

Literatur

- Wolf Achim Wiegand: Zeitsprünge Hamburg-Blankenese (Reihe Zeitsprünge), Sutton 2006. ISBN 978-3-86680-030-4

Weblinks

Commons: Hamburg-Blankenese – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien

Commons: Hamburg-Blankenese – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien- Stadtteil Blankenese auf der offiziellen Website Hamburgs

- Privates Blankenese-Portal mit Links auf Vereine und Artikeln zur Geschichte des Ortes

- www.viermalleben.de: Verein zur Erforschung der Geschichte der Juden in Blankenese

Einzelnachweise

- ↑ Daniel Tilgner: Hamburg von A bis Z. Hamburg von Altona bis Zollenspieker: Das Haspa-Handbuch für alle Stadtteile der Hansestadt, Hoffmann und Campe, Hamburg 2002, ISBN 3-455-11333-8

- ↑ Horst Beckershaus: Die Namen der Hamburger Stadtteile. Woher sie kommen und was sie bedeuten, Hamburg 2002, ISBN 3-434-52545-9, S. 25

- ↑ Freie und Hansestadt Hamburg, Staatsarchiv "drunter und drüber elbquerungen gestern und heute" Hamburg 2002 ISBN 3-89907-016-X S.10

- ↑ Ina Lorenz: Ein Heim für jüdische Waisen. AJDC Warburg Children Health Home Blankenese. In: M. Kaplan, B. Meyer (Hrsg.), Jüdische Welten, Göttingen 2005, S. 336-358

- ↑ Verein zur Erforschg. der Geschichte der Juden in Blankenese (Hg.): Kirschen auf der Elbe, Vorwort: Martin Schmidt, Verlag Klaus Schümann, Hamburg 2005, ISBN 3-9810907-5-6; vgl. auch Martin Schmidt zur Eröffnung der Ausstellung „Viermal Leben – Jüdisches Schicksal in Blankenese“

- ↑ In Romanform zum Thema: Rummelpottlaufen - Kindergeschichten aus Blankenese, von Joachim Stave, Deutsches Lesewerk (1. Januar 1954)

- ↑ Bild berichtet: Geklautes Osterfeuer - Behörde lässt Holzhaufen abtragen

- ↑ Spiegel Online: Wintersport Kreekfahren

- ↑ RTL-Reportage auf YouTube.com: Schnellste Rodelbahn Deutschlands

- ↑ Hinweis auf die Nutzung ab 2007

- ↑ Ev.-Luth. Kirchengemeinde Blankenese (Hrsg.): Die Blankeneser Kirche : das Blankeneser Gemeindeleben seit 1060; anlässlich des 100jährigen Kirchenjubiläums 1896–1996. Petersen, Hamburg 1996, ISBN 3-931040-02-X.

- ↑ Im Zweiten Weltkrieg und bis 1946 SG Blankenese-Wedel.

Hamburger Stadtteile im Bezirk AltonaAltona-Altstadt | Altona-Nord | Bahrenfeld | Blankenese | Groß Flottbek | Iserbrook | Lurup | Nienstedten | Osdorf | Othmarschen | Ottensen | Rissen | Sternschanze | Sülldorf

Wikimedia Foundation.

Schlagen Sie auch in anderen Wörterbüchern nach:

Bahnhof Hamburg-Blankenese — Hamburg Blankenese Der Bahnhof Hamburg Blankenese, im Vordergrund Gl … Deutsch Wikipedia

AG Hamburg-Blankenese — Das Amtsgericht Hamburg Blankenese ist das kleinste der acht Amtsgerichte der Freien und Hansestadt Hamburg. Ansässig ist das Gericht Dormienstrasse 7, 22587 Hamburg. Der Amtsgerichtsbezirk umfasst die im Westen der Stadt gelegenen Ortsteile… … Deutsch Wikipedia

Amtsgericht Hamburg-Blankenese — Das Amtsgericht Hamburg Blankenese ist das kleinste der acht Amtsgerichte der Freien und Hansestadt Hamburg. Ansässig ist das Gericht Dormienstrasse 7, 22587 Hamburg. Der Amtsgerichtsbezirk umfasst die im Westen der Stadt gelegenen Ortsteile… … Deutsch Wikipedia

Hamburg Hbf — Hamburg Hauptbahnhof Hamburger Hauptbahnhof einer der Uhrentürme Bahnhofsdaten Kategorie Fernverke … Deutsch Wikipedia

Blankenese — bezeichnet: einen Stadtteil der Hansestadt Hamburg, siehe Hamburg Blankenese eine Personenfähre, siehe MS Blankenese … Deutsch Wikipedia

Hamburg-Altona — Bezirk von Hamburg … Deutsch Wikipedia

Blankenese — Infobox German Location Subdivision name = german name = image photo = BlankeneseStrand.jpg image caption = Beach of Blankenese of city coa = Coat of arms of Hamburg.svg type = Quarter article = of of city = Hamburg of town = image coa = map =… … Wikipedia

Hamburg-Iserbrook — Iserbrook Stadtteil von Hamburg … Deutsch Wikipedia

Hamburg-Rissen — Rissen Stadtteil von Hamburg … Deutsch Wikipedia

Hamburg-Osdorf — Osdorf Stadtteil von Hamburg … Deutsch Wikipedia