- Korweiler

-

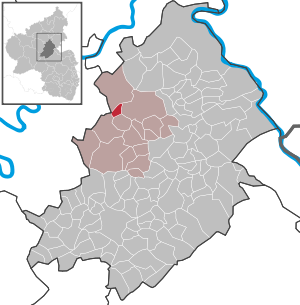

Wappen Deutschlandkarte  50.1083333333337.4163888888889340Koordinaten: 50° 6′ N, 7° 25′ O

50.1083333333337.4163888888889340Koordinaten: 50° 6′ N, 7° 25′ OBasisdaten Bundesland: Rheinland-Pfalz Landkreis: Rhein-Hunsrück-Kreis Verbandsgemeinde: Kastellaun Höhe: 340 m ü. NN Fläche: 2,43 km² Einwohner: 84 (31. Dez. 2010)[1]

Bevölkerungsdichte: 35 Einwohner je km² Postleitzahl: 56288 Vorwahl: 06762 Kfz-Kennzeichen: SIM Gemeindeschlüssel: 07 1 40 073 Adresse der Verbandsverwaltung: Kirchstraße 1

56288 KastellaunOrtsbürgermeister: Peter Prüm Lage der Ortsgemeinde Korweiler im Rhein-Hunsrück-Kreis Korweiler, amtliche Schreibweise bis 6. Dezember 1935: Corweiler[2], ist eine Ortsgemeinde im Rhein-Hunsrück-Kreis in Rheinland-Pfalz. Sie gehört der Verbandsgemeinde Kastellaun an.

Inhaltsverzeichnis

Geographie

Korweiler liegt im nördlichen Hunsrück auf einem Höhenrücken östlich des Dünnbachtals.

Ortsbeschreibung

Korweiler ist ein typisches Hunsrücker Haufendorf, welches sich um seine katholische Kirche gruppiert. Das 1907 erbaute, einschiffige Gotteshaus, die sogenannte Bartholomäuskapelle, ist dem heiligen Bartholomäus geweiht. Einmal im Jahr findet sich die Gemeinde zum „Gemeindetag“ in der ehemaligen Schule, einem typischen Backsteinbau, zusammen, um gemeinsam zu essen, zu trinken, „Zeuch zu schwätze“ und das Zurückliegende noch einmal durchzugehen.

Geschichte

Die ältesten Zeugnisse einer Besiedlung stammen aus der frühen Latènezeit. Bei der Anlage von Feldwegen wurden 1939/40 südöstlich des Ortes eisenzeitliche Siedlungsgruppen entdeckt. Nach Aussage der gefundenen Keramik sind sie rund 2400 Jahre alt und der jüngeren Hunsrück-Eifel-Kultur zuzurechnen. Es wurden damals keine weiteren Untersuchungen durchgeführt, aber es ist sehr wahrscheinlich, dass sich an dieser Stelle eisenzeitliche Häuser befanden.

Der heutige Ort wurde 1307 erstmals als „Corwilre“ urkundlich erwähnt. Laut der Urkunde schenkte Sibodo von Schmidtberg seine in „Corwilre“ gelegenen Güter an das Kloster Kumbd, dem in den folgenden Jahrhunderten bis in die Neuzeit ein Hofgut, Leibeigene und Einkommen im Ort gehörten.

Zwar gehörte Korweiler seit dem Spätmittelalter oder der frühen Neuzeit auch zur Herrschaft und Burg Waldeck, der Ort nahm aber aufgrund der Kumbder Liegenschaften und Rechte eine besondere Stellung innerhalb der Herrschaft Waldeck ein. Allerdings hielten die Boos zu Waldeck lange Zeit das Schirmgeld, d. h. die Rechte und Einkünfte, des Klosterhofs Kumbd. Die Herrschaft Waldeck war spätestens ab dem 16. Jahrhundert reichsunabhängig und umfasste neben dem Gelände der Burg selbst die Dörfer Dorweiler, Mannebach und Korweiler sowie die Wüstung Hausen bei Beltheim. Trotz der Zugehörigkeit zur Herrschaft Waldeck galten alle Einwohner Korweilers als „Willibrordskinder“, d. h. als ursprünglich zu einem Lehen der Abtei Sankt Willibrord in Echternach angehörig. Aus dieser mehrfachen Zugehörigkeit erwuchsen in der Frühen Neuzeit immer wieder Unstimmigkeiten mit den Rittern von Waldeck, die zu Konflikten und Vergleichen bis hin zum Reichskammergericht führten.

1711 brannte der Ort, mitsamt dem Kumbschen Erbhof zum größten Teil nieder und wurde wieder neu errichtet. Daher sind nur wenige Gebäude überliefert, die älter als ins 18. Jh. datieren.

1793 wurde die Region durch französische Revolutionstruppen besetzt, dem Departement Rhin-et-Moselle angegliedert und damit bis zum Wiener Kongress 1815 französisch. Im Folge der Neuregelung der Territorien wurde der Ort Teil der preußischen Rheinprovinz. Seit 1946 ist der Ort Teil des neu gegründeten Landes Rheinland-Pfalz.

Gemeinderat

Der Gemeinderat in Korweiler besteht aus sechs Ratsmitgliedern, die bei der Kommunalwahl am 7. Juni 2009 in einer Mehrheitswahl gewählt wurden, und dem ehrenamtlichen Ortsbürgermeister als Vorsitzenden.[3]

Dialekt

Der moselfränkische Dialekt der Region wird noch von einer Mehrzahl der Einwohner gesprochen, obwohl die Anzahl derer, die den Dialekt aktiv beherrschen und anwenden, abnimmt.

Siehe auch

Weblinks

Einzelnachweise

- ↑ Statistisches Landesamt Rheinland-Pfalz – Bevölkerung der Gemeinden am 31. Dezember 2010 (PDF; 727 KB) (Hilfe dazu)

- ↑ Statistik des Deutschen Reichs, Band 450: Amtliches Gemeindeverzeichnis für das Deutsche Reich, Teil I, Berlin 1939; Seite 267

- ↑ Kommunalwahl Rheinland-Pfalz 2009, Gemeinderat

Alterkülz | Altweidelbach | Argenthal | Badenhard | Bärenbach | Belg | Belgweiler | Bell (Hunsrück) | Beltheim | Benzweiler | Bergenhausen | Beulich | Bickenbach | Biebern | Birkheim | Boppard | Braunshorn | Bubach | Buch | Büchenbeuren | Budenbach | Damscheid | Dichtelbach | Dickenschied | Dill | Dillendorf | Dommershausen | Dörth | Ellern (Hunsrück) | Emmelshausen | Erbach | Fronhofen | Gehlweiler | Gemünden | Gödenroth | Gondershausen | Hahn | Halsenbach | Hasselbach | Hausbay | Hecken | Heinzenbach | Henau | Hirschfeld | Hollnich | Holzbach | Horn | Hungenroth | Kappel | Karbach | Kastellaun | Keidelheim | Kirchberg | Kisselbach | Klosterkumbd | Kludenbach | Korweiler | Kratzenburg | Külz (Hunsrück) | Kümbdchen | Laubach | Laudert | Laufersweiler | Lautzenhausen | Leiningen | Liebshausen | Lindenschied | Lingerhahn | Maisborn | Maitzborn | Mastershausen | Mengerschied | Mermuth | Metzenhausen | Michelbach | Mörschbach | Morshausen | Mühlpfad | Mutterschied | Nannhausen | Neuerkirch | Ney | Nieder Kostenz | Niederburg | Niederkumbd | Niedersohren | Niedert | Niederweiler | Norath | Ober Kostenz | Oberwesel | Ohlweiler | Oppertshausen | Perscheid | Pfalzfeld | Pleizenhausen | Ravengiersburg | Raversbeuren | Rayerschied | Reckershausen | Reich | Rheinböllen | Riegenroth | Riesweiler | Rödelhausen | Rödern | Rohrbach | Roth | Sankt Goar | Sargenroth | Schlierschied | Schnorbach | Schönborn | Schwall | Schwarzen | Simmern/Hunsrück | Sohren | Sohrschied | Spesenroth | Steinbach | Thörlingen | Tiefenbach | Todenroth | Uhler | Unzenberg | Urbar | Utzenhain | Wahlbach | Wahlenau | Wiebelsheim | Womrath | Woppenroth | Würrich | Wüschheim

Wikimedia Foundation.