- Gotthardbahn

-

Immensee–Chiasso Fahrplanfeld: 600 Streckenlänge: 206,1 km Spurweite: 1435 mm (Normalspur) Stromsystem: 15 kV 16.7 Hz ~ Maximale Neigung: 28 ‰ Legendevon Luzern und von Rotkreuz 0,0 Immensee 460 m ü. M. 4,3 Brunnmatt 465 m ü. M. Rindelfluhtunnel (200 m) von Zug Verbindungsgleis zur Arth-Rigi-Bahn 8,9 Arth-Goldau Keilbahnhof 510 m ü. M. SOB-Strecke von Biberbrugg 13,9 Steinen 467 m ü. M. 17,0 Schwyz 455 m ü. M. Muotabrücke (54 m) Brunnen Stegstuden geplant Zufahrsstrecke zum Axentunnel (geplant) Mühlibähnli nach Unterschönenbuch Industriezufahrten zur Reismühle Brunnen/Rosengartenstrasse 20,5 Brunnen 438 m ü. M. Klosterbachbrücke Brunnen 83 m (Aufteilung der Gleise) Morschachtunnel (1372 m) Fronalptunnel (2793 m) Morschachtunnel (558 m) Hochfluhtunnel (584 m) Franziskustunnel (193 m) Ölbergtunnel (1987 m) (Zusammenführung der Gleise) 26,6 Sisikon 446 m ü. M. (Aufteilung der Gleise) Stutzeck-Axenbergtunnel (3375 m) Neue Gruonbach-Galerie (98 m) Stutzecktunnel (988 m) Gumpischbachbrücke (48 m) Tellsplattetunnel (171 m) Axenbergtunnel (1128 m) Sulzecktunnel (128 m) Alte Gruonbach-Galerie (100 m) (Zusammenführung der Gleise) 32,3 Flüelen 436 m ü. M. 35,3 Altdorf 447 m ü. M. künftiger Gotthard-Basistunnel nach Bodio 41,6 Erstfeld 472 m ü. M. ATG-Anschlussgleis (Gotthard-BT-Baustelle) 46,5 Amsteg-Silenen 544 m ü. M. Windgällentunnel (183 m) Chärstelenbachbrücke (127 m) Bristentunnel (709 m) Intschireussbrücke (121 m) Intschitunnel (88 m) 50,0 Intschi 627 m ü. M. Zgraggentalbrücke (89 m) Zgraggentunnel (68 m) Breitentunnel (57 m) Meitschlingentunnel (74 m) Säckenbrücke (120 m) Mörschlisbach-Galerie (25 m) 54,4 Gurtnellen 738 m ü. M. Häggeribachtunnel (92 m) Pfaffensprungtunnel (Spiraltunnel; 1476 m) Muhrentunnel (53 m) Mühletunnel (88 m) Untere Meienreussbrücke (60 m) Kirchbergtunnel (300 m) Wattingentunnel (Kehrtunnel; 1084 m) Rohrbachtunnel (230 m) 62,8 Wassen 928 m ü. M. Mittlere Entschigtal Galerie (185 m) Mittlere Meienreussbrücke (122 m) Strahllochtunnel (40 m) Leggisteintunnel (Kehrtunnel; 1090 m) Obere Meienreussbrücke (54 m) Maienkreuztunnel (78 m) Obere Entschigtal Galerie (102 m) Kellerbachbrücke (70 m) Rohrbachbrücke (61 m) Naxbergtunnel (1570 m) 70,4 Göschenen Anschluss zur Schöllenenbahn 1'106 m ü. M. Gotthardtunnel (15'003 m) 78,7 Dienststation 1'151 m ü. M. Gotthardtunnel (15'003 m) 86,2 Airolo 1'141 m ü. M. Dragonertunnel (9 m) Stalvedrobrücke (83 m) Stalvedrotunnel (196 m) 93,0 Ambri-Piotta 1'062 m ü. M. 97,8 Rodi-Fiesso 988 m ü. M. Daziotunnel (353 m) Artoitotunnel (74 m Freggiotunnel (Spiraltunnel; 1568 m) Monte-Piottino-Tunnel (147 m) Pardoreatunnel (276 m) Pratotunnel (Spiraltunnel; 1560 m) (Aufteilung der Gleise) Broscerinatunnel (43 m; bergseitig) (Zusammenführung der Gleise) Polmengobrücke (103 m) Polmengotunnel (304 m) 106,0 Faido 755 m ü. M. 112,6 Lavorgo 615 m ü. M. Lumetunnel (466 m) Piantondobrücke (111 m) Pianotondotunnel (Spiraltunnel; 1508 m) Toumiquettunnel (72 m) Travitunnel (Spiraltunnel; 1547 m) 121,7 Giornico 448 m ü. M. Untere Tessinbrücke Giornico (120 m) künftiger Gotthard-Basistunnel von Erstfeld 125,5 Bodio 331 m ü. M. Pollegio Brennobrücke (68 m) 131,8 Biasca Endpunkt S 10 293 m ü. M. Crocettotunnel (275 m) Giustiziatunnel (64 m) 138,0 Osogna-Cresciano 264 m ü. M. 143,5 Claro 250 m ü. M. 147,3 Castione-Arbedo 241 m ü. M. Moesabrücke (85 m) 150,9 Bellinzona Endpunkt S-Bahn-Tessin 241 m ü. M. Montebellotunnel (290 m) Dragonatatunnel (30 m) 154,0 Giubiasco 230 m ü. M. nach Cadenazzo–Locarno/–Luino S 20 S 30 Costatunnel 67 m (Aufteilung der Gleise) Piantorinobrücke links (63 m) Precassino-Maggiagra (713 m) Robasacco (48 m) Tunnel Monte Ceneri I (1675 m) Piantorinobrücke rechts (97 m) Precassinotunnel (402 m) Maggiagratunnel (102 m) Robasaccobrücke (48 m) Tunnel Monte Ceneri II (1692 m) (Zusammenführung der Gleise) 165,2 Rivera-Bironico 472 m ü. M. 168,9 Mezzovico 416 m ü. M. Molinerotunnel (75 m) 174,0 Taverne-Torricella 334 m ü. M. Güterstrecke nach Lugano Vedeggio (ab 1977) A2 Vedeggio (134 m) 178,5 Lugano Vedeggio Güterbahnhof 291 m ü. M. 176,1 Lamone-Cadempino Massagnotunnel (943 m) 180,4 Lugano Anschluss an FLP nach Ponte Tresa 335 m ü. M. Tassinobrücke (40 m) Brentinobrücke 69 m 182,8 Lugano-Paradiso 303 m ü. M. Paradiso (757 m) San-Martino-Tunnel (53 m) 187,2 Melide 274 m ü. M. Melidebrücke (81 m) Bissonebrücke (181 m) Maroggiatunnel (569 m) 191,0 Maroggia-Melano 279 m ü. M. Molinotunnel (7 m) 194,6 Capolago-Riva San Vitale Anschluss an MG 274 m ü. M. 198,7 Mendrisio 328 m ü. M. CSG nach Stabio–Valmorea Coldreriotunnel (96 m) 203,0 Balerna bifurcazione 274 m ü. M. Güterstrecke nach Chiasso SM (ab 1965) 203,5 Balerna 269 m ü. M. 206,2 50,8 Chiasso 237 m ü. M. 50,5 Staatsgrenze Schweiz–Italien 237 m ü. M. RFI-Strecke nach Como–Mailand Die Gotthardbahn ist die rund 206 Kilometer lange Bahnstrecke Immensee–Chiasso. Diese führt im Norden des namengebenden Gotthardmassivs von Immensee im Kanton Schwyz, über den Eisenbahnknoten Arth-Goldau und den Depotstandort Erstfeld im Kanton Uri, zum Nordportal des 15 Kilometer langen Gotthardtunnels in Göschenen. Vom Südportal in Airolo im Kanton Tessin, führt die Strecke über den Werkstättenstandort Bellinzona nach Chiasso, an die Grenze zu Italien.

Insgesamt wurden zudem vier Nebenstrecken durch die Gotthardbahn gebaut und betrieben. Als Zubringerstrecken im Norden gebaut wurde die Bahnstrecke Luzern–Immensee, als Luzerner Gotthardbahn-Zubringer, und die Bahnstrecke Zug–Arth-Goldau, als Teil des Zürcher Gotthardbahn-Zubringers. Die Bahnstrecke Giubiasco–Locarno im Süden entstand als Teil der «Tessiner Talbahnen» und wird als Seitenast der Hauptstrecke betrieben, da eine direkte Erschliessung Locarnos durch die Hauptstrecke nicht möglich war. Die vom Seitenast abzweigende Bahnstrecke Cadenazzo–Luino liegt rund zur Hälfte in Italien wurde als zweite italienische Zubringerstrecke gebaut.

Zum Bau der Strecke wurde 1871 in Zürich die Gotthardbahn-Gesellschaft (GB) als private Eisenbahngesellschaft gegründet. Am 1. Mai 1909 wurde die Gesellschaft verstaatlicht und als Kreisdirektion V in die Schweizerischen Bundesbahnen (SBB) integriert.

Inhaltsverzeichnis

Übersicht

Dem Bau einer Alpenbahn gingen in der Schweiz Jahrzehnte lang Diskussionen über die Linienführung und die Finanzierung voraus. Der Zürcher Politiker und Unternehmer Alfred Escher war massgeblich an der Festlegung auf die Gotthardbahn beteiligt. Für die Variante Gotthard sprachen die langen Steigungsrampen im Reusstal und in der Leventina, die mitten im Alpenkamm mit einem verhältnismässig kurzen Durchstich auf 1'151 m ü. M. durch das Gotthardmassiv verbunden werden konnten, unter dem Massiv des Pizzo Centrale (2999m). Bei seiner Eröffnung 1882 war der Gotthard-Scheiteltunnel mit 15 km Länge der längste Tunnel der Welt; diesen Titel übernahm dann 1906 der knapp 20 km lange Simplontunnel.

Die Bergstrecke der Gotthardbahn ist berühmt für ihre künstliche Verlängerung durch Schleifen und Spiraltunnel zur Steigungsbewältigung auf den Rampen beiderseits des Tunnels. Die Gotthardbahn ist die zurzeit noch kürzeste Verbindung zwischen den Bahnnetzen im Nordwesten Europas und in Italien. Über sie verläuft ein Grossteil des Güter- und Personenverkehrs zwischen diesen beiden Wirtschaftsräumen. So wurden etwa im Jahr 1964 mit mehr als 10 Millionen Tonnen Gütern und 5 Millionen Personen mehr als die Hälfte dieses Güterverkehrs über die Gotthardbahn abgewickelt.[1]

Die ständige weitere Zunahme des Güterverkehrs führte nicht nur zu einer Überlastung der Gotthardbahn und anderer Strecken sondern auch zu einer Überlastung der Strassen durch den Schwerverkehr. Dem will die Schweiz Rechnung tragen durch bessere Bahnstrecken und eine Verlagerung des Schwerverkehrs auf die Schiene.

Ursprünglich war die Gotthardbahn ganz auf Dampfbetrieb ausgelegt, musste aber den Anforderungen des immer weiter zunehmenden Verkehrs (in Frequenz, Geschwindigkeit, Tonnage und Achslast) durch ständige Anpassung an die modernste verfügbare Bahntechnologie Rechnung tragen. Die ursprüngliche Trassenführung der Gotthardbahn wurde dabei immer beibehalten.

In Zukunft soll die gesamte Bergstrecke der Gotthardbahn durch Anlage des Gotthard-Basistunnels (550 m ü. M.) auf 57 km Länge unterfahren werden um das derzeitige Transportvolumen besser abwickeln und noch steigern zu können. Der eigentliche Tunnelvortrieb wurde 2002 in Angriff genommen und ca. 2017 soll der Basistunnel als dann längster Tunnel der Welt in Betrieb genommen werden.

Strecken der Gotthardbahn

Das Streckennetz der Gotthardbahn wurde vertraglich zwischen dem Königreich Italien, dem Bundesstaat Schweiz und dem Deutschen Reich festgelegt als eine Hauptstrecke von Luzern nach Chiasso und die dahinterliegende Grenze zu Italien, sowie drei Zubringer- bzw. Nebenstrecken: Von Norden nach Süden kommend vereinigt sich die Strecke von Zug (Stadt) nach Arth-Goldau dort mit der Hauptstrecke. Zum anderen zweigt in Giubiasco, die Nebenstrecke von Giubiasco über Cadenazzo zur italienischen Grenze am süd-östlichen Ufer des Lago Maggiore hinter Dirinella von der Hauptstrecke ab. Pino sulla Sponda del Lago Maggiore ist der erste Ort und Luino der erste grössere Bahnhof auf der italienischen Seite der Grenze. In Cadenazzo verzweigt sich die Nebenstrecke nach Locarno am nördlichen Ende des Lago Maggiore.

Teilstrecken

Sicherlich ist jede Unterteilung in Teilstrecken zu einem gewissen Grad willkürlich. Rein streckentechnisch können durchaus die Strecken Luzern-Immensee-Goldau und Giubiasco-Chiasso als weitere Zubringerstrecken aufgefasst werden und die Strecke Goldau-Giubiasco als eigentliche Hauptstrecke. Häufig werden die nächstgelegenen grösseren und verkehrstechnisch wichtigeren Bahnhöfe zur Streckenbezeichnung vorgezogen, so etwa Bellinzona gegenüber Giubiasco oder auch aus historischer Sicht die zuerst fertiggestellte Teilstrecke Immensee-Chiasso als Hauptstrecke bezeichnet.

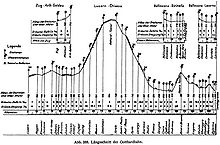

Die Hauptstrecke Luzern-Chiasso und die südlichen "Talbahnen" im Tessin werden aufgrund der unterschiedlichen charakteristischen Steigungen der Teilstrecken wie sie aus dem abgebildeten Streckenprofil ersichtlich sind, im Allgemeinen wie in untenstehender Tabelle aufgeführt unterteilt. Die maximalen Steigungen können dabei als ein erstes grobes Mass für die Schwierigkeit der Realisierung der Strecke betrachtet werden wobei Kunstbauten und Tunnelungen gesondert berücksichtigt werden müssen.

Gotthardbahn

Unterteilung des Bahnnetzes in Haupt- und NebenstreckenStrecke Baulänge

in kmBetriebslänge

in kmMax Steigung Max Gefälle Datum der

InbetriebnahmeHauptstrecke: Luzern-Chiasso 223,11 225,10 26.2 27 1882-1897 Nebenstrecken: Zug-Goldau 15,50 15,76 10 3 01.06.1897 Giubiasco-Grenze Pino 21,62 21,83 8 10 04.12.1882 Cadenazzo-Locarno 12,31 12,46 3.2 7 Bellinzona-Locarno

20.12.1874Gesamtnetz 272,54 275,15 Gotthardbahn

Unterteilung der Hauptstrecke Luzern-Chiasso in TeilstreckenBezeichnung Teilstrecke Steigung

(max)Gefälle

(max)Inbetriebnahme Anmerkungen Talbahn Nord (zurückgestellt) Luzern-Immensee 10 5 (8?) 01.06.1897 zurückgestellt n. Vertrag 1879 Talbahn Nord zuerst real. Teil Immensee-Erstfeld 10 10 01.06.1882 mit Immensee-Chiasso Nordrampe Erstfeld-Göschenen 26.2 0 01.06.1882 mit Immensee-Chiasso Gotthardtunnel Göschenen-Airolo 5.8 2 29.02.1880 Durchstich 01.01.1882 provisorischer Betrieb 01.06.1882 voller Betrieb Südrampe Airolo-Biasca 12 27 01.06.1882 mit Immensee-Chiasso Talbahn Süd Biasca–Chiasso 26 21 im Detail siehe unten Tal- und Bergstrecken Talbahn Süd Sopraceneri Biasca-Bellinzona 0 8 06.12.1874 obere Talstrecke Talbahn Süd Monte Ceneri Bellinzona-Lugano 26 21 10.04.1882 Bergstrecke mit Tunnel Talbahn Süd Sottoceneri Lugano-Chiasso 15.3 16.7 06.12.1874 untere Talstrecke Die unterschiedlichen Zeiten der Fertigstellung bzw. Inbetriebnahme sind nach Dietler in Roell ebenfalls aufgelistet.

Bau

Wichtige Stichdaten zum Fortschritt im Bau der Gotthardbahn nach Bildung der Gotthardbahn-Gesellschaft:

Datum Ereignis 6. Dez. 1871 Konstituierung der Gotthardbahngesellschaft Herbst 1872 Aufnahme der Arbeiten am Gotthardscheiteltunnel 6. Dez. 1874 Biasca-Bellinzona und Lugano-Chiasso in Betrieb 20. Dez. 1874 Bellinzona-Locarno in Betrieb 12. Mrz. 1878 in einem neuen Staatsvertrag werden die Strecken

Luzern-Immensee und Zug-Goldau zurückgestellt29. Feb. 1880 Durchstich des Gotthardscheiteltunnels 1. Jan. 1882 provis. Betrieb zwischen Göschenen und Airolo 10. Apr. 1882 Bellinzona-Lugano (Monte Ceneri) in Betrieb 1. Jun. 1882 Immensee-Chiasso in vollem Umfang in Betrieb 4. Dez. 1882 Bellinzona-Luino in Betrieb 1. Jun. 1897 Luzern-Immensee und Zug-Arth/Goldau in Betrieb 1. Jun. 1897 Vollendung des Gotthardbahnnetzes,

wenn auch über weite Strecken eingleisigPolitische Vorbereitung, Verwaltung und Direktion

Mit dem Bau der Gotthardbahn ist der Name des Politikers Alfred Escher[3][4] aus Zürich eng verbunden. Nachdem er ursprünglich das Konkurrenzprojekt der Lukmanierbahn unterstützt hatte, erwies er sich als treibende Kraft der Gotthardbahn bis zu ihrer Finanzkrise in den Jahren 1876 bis 1879. Mitte 1879 trat er als Präsident und Mitglied der dreiköpfigen Direktion (Escher, Zingg, Weber) der Gotthardbahn zurück. Die Rettung, Neufinanzierung Umgestaltung, Inbetriebnahme und der Betrieb des internationalen Unternehmens Gotthardbahn bis zu seinem Tod im Jahr 1891 wurde wesentlich durch den nachfolgenden Präsidenten Joseph Zingg[5] (vorheriger Vizepräsident und Mitglied der Direktion) gestaltet. Zingg war seit 1863 in tragender Rolle in den Ausschuss der «Vereinigung schweizerischer Kantone und Bahngesellschaften zur Anstrebung der Gotthardbahn» involviert, in dem auch Escher einen Sitz hatte. Der Ausschuss vertrat geschlossen die Interessen einer Mehrheit von später 15 Kantonen und den Unternehmen der schweizerischen Centralbahn (SCB) und Nordostbahn (NOB) an einer Nord-Südachse durch die Zentralalpen anstelle alternativer Verbindungen durch die Alpen im Osten und Westen der Schweiz.[6]

Bauleitung

Erster bauleitender Oberingenieur der Gotthardbahn wurde Robert Gerwig[7], der schon Anfang der sechziger Jahre das Gutachten über die Gotthardbahn miterstellt hatte und an den internationalen Verhandlungen als Vertreter Badens teilgenommen hatte. Aufgrund gewaltiger Kostenüberschreitungen musste er 1875 nach Fertigstellung lediglich der Talstrecken im Tessin seinen Hut nehmen.

Sein Nachfolger Wilhelm Konrad Hellwag[8] [9] [10] [11] entwickelte mit seinem Stellvertreter Eduard Gerlich[7] [12] [13] und ihrem Team die endgültige Trassenführung der Bergstrecke wobei lediglich die Doppelscheife bei Wassen übernommen wurde. Weitere Talstufen wurden mit hebenden Spiraltunneln überwunden, was gestattete ausserhalb der Stufen die Trasse weitgehend entlang der Talsohle zu führen. Hellwag überschlug und verglich die Baukosten erneut anhand grössermassstäblicherer Karten und wies damit frühzeitig auf eine enorme Kapitallücke in der Finanzierung hin. Daraufhin wurde er von der Direktion der Gotthardbahn noch vor Inangriffnahme der Rampen ausgegrenzt und genötigt seinen Posten 1878 niederzulegen.

Als Stellvertretender Oberingenieur hatte Gerlich u.a. die Normalien der Gotthardbahn entwickelt, nach denen die Einzelentwürfe ausgearbeitet wurden und sorgte in der Übergangszeit für Kontinuität. Nach der unbedingt notwendigen Kapitalaufstockung durch die Vertragsstaaten der Gotthardbahn um 28 Millionen Franken während der Gotthardkonferenz 1877 übernahm Gustave Bridel[14] 1879 die Bauleitung und stellte die Strecke nach den erstellten Plänen fertig.

Geschichtlicher Überblick

Nach der Semmeringbahn (1854), der Brennerbahn (1867) und der Mont-Cenis-Strecke (1871) war die Gotthard-Bahn (GB) die vierte, aber zugleich auch die kühnste Alpenquerung. Mit ihrem Bau wurde 1872 nach lange währenden Diskussionen über die richtige Linienführung und einem schliesslich 1869 mit dem Königreich Italien und 1871 dem Deutschen Reich abgeschlossenen Staatsvertrag durch die Gotthardbahn begonnen. Bereits 1874 konnten die südlichen Talstrecken Biasca–Giubiasco–Locarno und Lugano–Chiasso eröffnet werden.

Vom 22. Mai bis zum 25. Mai 1882 fanden die Einweihungsfeierlichkeiten in Luzern und Mailand statt. Am 1. Juni 1882 wurde die Gotthardbahn fahrplanmässig in Betrieb genommen. Zu diesem Zeitpunkt war der 15'003 m lange Gotthard-Scheiteltunnel der längste Eisenbahntunnel der Welt und wurde erst 1906 vom Simplontunnel übertroffen. Schon bald nach der Eröffnung der Strecke wurde sie durch Festungsanlagen militärisch gesichert, zu denen auch eine künstliche Lawine aus Steinen gehörte, die den Südausgang des Tunnels bei Airolo im Konfliktfall verschütten sollte. Weitere Forts zum Schutz der Strecke wurden beispielsweise oberhalb von Airolo (Forte Airolo) und in der Nähe von Biasca errichtet.

Ein Denkmal für die Opfer des Eisenbahntunnelbaus, geschaffen vom Künstler Vincenzo Vela, ist am Bahnhof von Airolo direkt an der Südausfahrt des Tunnels zu finden.

Gleichzeitig eröffnete die Aargauische Südbahn mit dem Teilstück Rotkreuz–Immensee die Zufahrtsverbindung von Aarau nach Arth-Goldau. Die Zufahrtsstrecken von Zürich und Luzern zur Gotthardbahn wurden erst 1887 fertiggestellt.

1909 ist die GB im Zuge der Privatbahn-Verstaatlichungen von den Schweizerischen Bundesbahnen (SBB) übernommen worden. Die Elektrifizierung der schon bald nach ihrer Eröffnung überwiegend doppelspurig ausgebauten Strecke wurde 1922 abgeschlossen.

Streckenbeschrieb

Die Hauptstrecke besteht von Norden her hauptsächlich aus den fünf Abschnitten Talbahn (Nord), Nordrampe, Gotthardtunnel, Südrampe und Talbahn (Süd).

Talbahn (Nord), Immensee–Erstfeld

Von Immensee führt die Strecke dem Südufer des Zugersees und dem Fusse der Rigi entlang zum Bahnhof Arth-Goldau (510 m ü. M.). Hier stösst man auf die aus Zürich–Zug kommende Strecke, die Schweizerische Südostbahn AG, welche Richtung Biberbrugg–Rapperswil/Einsiedeln fährt, und die Rigi-Bahnen hinauf auf die Rigi.

Weiter geht es am kleinen Lauerzersee vorbei zum Kantonshauptort Schwyz (455 m ü. M.). In Brunnen gelangt man an den Vierwaldstättersee und dessen oberen Teil, den Urnersee. Hinter der Station teilt sich die beim Ausbau auf Doppelspur über 12 km getrennt laufende Strecke und führt durch verschiedene Tunnel und Galerien das Axen oder Axenberg genannte Steilufer des Sees entlang. Bei Sisikon überquert man die Grenze zum Kanton Uri und erreicht bei Flüelen den Anfang des Vierwaldstättersees.

Über Altdorf erreicht man bald Erstfeld (472 m ü. M.), den Beginn der Gotthard-Nordrampe.

Nordrampe, Erstfeld–Göschenen

In Erstfeld befindet sich das Lokomotiv-Depot der SBB und die Züge wurden und werden hier bei Bedarf (heute vor allem noch Güterzüge) durch Beistellung von zusätzlichen Lokomotiven für die Steilstrecke verstärkt. Zur Erinnerung an die legendären Gotthard-Lokomotiven «Krokodil» der Reihe Ce 6/8 wurde beim Depot die Lok 14270 aus dem Jahr 1921 als Denkmal aufgestellt.

Die Strecke wird nun mit bis zu 28 ‰ Steigung merklich steiler. Hinter Amsteg führt die Strecke über die eindrucksvolle Chärstelenbach-Brücke und wechselt über die moderne Intschireuss-Brücke, die mit 77 m die höchste Brücke der SBB ist, auf die westliche Seite des enger werdenden Reuss-Tales. Hinter Gurtnellen (738 m ü. M.) liegt der 1476 m lange Pfaffensprung-Kehrtunnel und bald folgt die berühmte Doppelschleife von Wassen (928 m ü. M.) mit ihren beiden grossen Kehrtunnels. Dabei überqueren die Geleise drei Mal die Meienreuss, die erste Brücke liegt noch unterhalb der als Orientierungspunkt bekannten Dorfkirche, die oberste etwa 200 m höher. Aus drei unterschiedlichen Richtungen hat man so einen Ausblick auf «s Chileli vo Wasse» (die Kirche von Wassen).

Hinter dem 1570 m langen letzten Tunnel der Nordrampe erreicht man den Bahnhof von Göschenen auf 1'106 m ü. M.. Vor dem Bahnhof wartet die schmalspurige Zahnradbahn der Matterhorn-Gotthard-Bahn (vormals Schöllenenbahn/Furka-Oberalp-Bahn) auf die Reisenden, welche nach Andermatt und dann weiter über den Gotthard-, Furka-, Nufenen- oder Oberalppass reisen möchten.

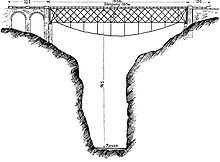

Gotthard-Scheiteltunnel, Göschenen–Airolo

Nun folgt der 15'003 m lange, doppelspurige und einröhrig gebaute Gotthardtunnel. Im Innern des Tunnels, nach 9 km, erreicht man den höchsten Punkt der Gotthardbahn, den Scheitelpunkt auf 1'151 m ü. M.. Zugleich wechselt man in den Kanton Tessin. Nach einer 11-minütigen Fahrt tritt der Zug in Airolo (1'141 m ü. M.) wieder ans Tageslicht. Die Dienststation mit Spurwechsel in der Mitte des Tunnels existiert schon lange nicht mehr – auch der doppelte Spurwechsel ist verschwunden. Dafür sind nach jeweils einem Drittel doppelte Spurwechsel vorhanden. Das Lokal der alten Dienststation ist noch als Znünizimmer für Streckenläufer vorhanden.

Südrampe, Airolo–Biasca

Nach dem Verlassen von Airolo überquert man den Fluss Ticino und fährt hinunter durch das Valle Leventina. In Piotta sieht man links die 87,8 % steile Standseilbahn, die hinauf zum Ritom-Stausee führt. Hinter Rodi-Fiesso (942 m ü. M.) beginnt der eindrucksvollste Abschnitt der Südrampe. Das Tal verengt sich zur Piottino-Schlucht, und man durchfährt zunächst den auf der linken Talseite liegenden Freggio-Kehrtunnel und dann gegenüber auf der anderen Talseite den Prato-Kehrtunnel. So erreicht man den 200 m tiefer liegenden Bahnhof von Faido. Hinter Lavorgo (615 m ü. M.) passiert man abermals zwei Kehrtunnel, unter Eisenbahnfreunden als Biaschina-Schlaufen bekannt, und erreicht das nur noch 391 m ü. M. liegende Giornico. Durch das sich weitende Tal gelangt man schliesslich hinunter nach Biasca (293 m ü. M.).

Talbahn (Süd), Biasca–Chiasso

Ab Biasca fährt die Gotthardbahn dem Ticino entlang abwärts bis nach Bellinzona (241 m ü. M.), der Hauptstadt des Kantons Tessin. In Giubiasco zweigt die nach Locarno führende Strecke ab, von welcher in Cadenazzo wiederum die Strecke nach Luino abzweigt. Jetzt steigt die Strecke mit schönen Ausblicken auf die Tessiner Alpen und den Lago Maggiore zum Monte Ceneri hin wieder deutlich an und führt durch zwei parallele, einspurige Tunnel zum Scheitelpunkt Rivera-Bironico (472 m ü. M.). Talabwärts geht es dann weiter nach Lugano (335 m ü. M.).

Am Westufer des Lago di Lugano entlang geht es weiter nach Melide. Hier findet man das Swissminiatur, eine Modellanlage der wichtigsten Sehenswürdigkeiten der Schweiz im Massstab 1:25. Über den 817 m langen Seedamm von Melide wechselt darauf die Gotthardbahn die Seeseite und führt am Ostufer entlang nach Capolago und Mendrisio. Nach über 200 km Fahrt trifft man schliesslich im Grenzort Chiasso (237 m ü. M.) ein, dem Endpunkt der Gotthardbahn mit internationalem Rangierbahnhof.

Rollmaterial

Gotthardlokomotiven

Viele Lokomotivtypen wurden in erster Linie für die Gotthardbahn gebaut und wurden daher auch Gotthardlokomotiven genannt: A 3/5, C 5/6, Be 4/6, Be 4/7, Ce 6/8, Be 6/8II, Ae 8/14, Ae 4/6 (sehr störungsanfällig), Ae 6/6, Re 6/6 und Re 4/4III (alle dem Depot Erstfeld zugeteilt). Als Mietlokomotive war zeitweise die BLS Ae 6/8 im Einsatz. Als «Einzelstück» war auch eine umgebaute E 42 der Deutschen Reichsbahn (DR) im Einsatz; welche mit der Bezeichnung Ae 477 (Gurtnellen) unterwegs war. Mit den Universallokomotiven Ae 6/6 11401–11520 wurde am Gotthard eine neue Ära eingeläutet. Zwischen 1952 und 1966 beschafften sich die SBB 120 Lokomotiven dieser Baureihe, um damit den gesamten Verkehr am Gotthard zu bewältigen. 1952–1955 folgte die Prototypphase mit den Lokomotiven SBB Ae 6/6 11401 und 11402. Sie tragen seither die Namen der Gotthardkantone Tessin und Uri. Die ab 1955 abgelieferten Serienloks wurden alle nach einem Baukastensystem erstellt. Die Hauptwerkstätte in Bellinzona enthielt ein grosses Ersatzteillager, so dass die Maschinen innert Kürze instandgestellt werden konnten. Später wurden sie durch die Baureihen Re 4/4II, Re 4/4III und Re 6/6 überholt und weitgehend vom Gotthard abgezogen.

Zur Illustration der Leistungs-Entwicklung der Lokomotiven folgender Vergleich (entnommen der Liste der Lokomotiven und Triebwagen der SBB): Die zwischen 1900 und 1910 ausgelieferte Dampflokomotive A 3/5 erbrachte eine Leistung von 800 Kilowatt, während eine heutige Re 6/6 7900 Kilowatt auf die Schienen bringt, also fast das zehnfache.

Personenverkehr

- Fernverkehr

Die Gotthardbahn hatte bis in die späten 90er Jahre des vergangenen Jahrhunderts eine grosse Bedeutung im internationalen Fernzugverkehr. Direkte Züge und Kurswagen von Skandinavien, Benelux, Frankreich und verschiedenen Teilen Deutschlands führten über die Gotthardbahn zu verschiedenen Destinationen in Nord- oder Mittelitalien und der Adria.

In der Nachkriegszeit erhielt die Linie besondere Bedeutung durch den stark ansteigenden Verkehr aus Nord- und Westeuropa in die touristischen Zentren Italiens. Mit dem stark ansteigenden Gastarbeiterverkehr kamen besondere Zugleistungen zwischen Italien und Nord- bzw. Westeuropa und der Schweiz hinzu.

Besonders ausgeprägt waren neben internationalen Nachtzügen auch die TEE Trans Europ Express Züge mit nur der ersten Wagenklasse, die auf der Gotthardstrecke ab 1961 zum Einsatz kamen. So war der TEE «Gottardo» ein Trans-Europ-Express (TEE), für den die Vierstrom-Triebzüge RAe TEEII eingesetzt wurden. Nachfolger der TEE-Züge wurden die Eurocity-Züge (EC) mit erster und zweiter Wagenklasse.

Durch eine starke Änderung der Reisegewohnheiten konzentriert sich das Zugangebot im Fernverkehr heute auf die stark nachgefragten innerschweizerischen Verbindungen von Basel und Zürich ins Tessin mit direkten Interregiozügen und Panoramawagen zwischen Locarno einerseits und Basel bzw. Zürich andererseits. Neben den altbewährten Lokomotiven der Baureihen Re 44 II steht auch die Baureihe SBB Re 460 im Einsatz vor diesen Schnellzügen. Des Weiteren verkehren Intercity-Neigezüge zwischen Basel und Lugano sowie Pendolino (Cisalpino)- Züge zwischen Zürich und Mailand. Hier kommen derzeit die als störungsanfällig bekannten Neigezüge vom Typ ETR 470 zum Einsatz. Die SBB betreiben derzeit zusätzliche Intercity-Neigezüge zwischen Zürich und Lugano, um allfälligen Zugausfällen vorzubeugen und Kapazitätsengpässe in dieser Verbindung zu vermeiden. Der Taktfahrplan bietet im Allgemeinen zwei Fernzugverbindungen zwischen der Nord- und Südschweiz pro Stunde und Richtung an.

Die letzte weiträumige Zugverbindung Amsterdam-Mailand als City Night Line Nachtzug wird zum Dezember 2009 wegen zu hoher Betriebskosten auf dem italienischen Teil der Strecke eingestellt.

Zwischen Arth-Goldau und Luzern wird die Bahnstrecke vom Voralpen-Express mitbenutzt.

- Regionalverkehr

Im Regionalverkehr wird die Strecke nur mit S-Bahnen vom Typ FLIRT im Abschnitt nördlich bis Erstfeld und südlich ab Airolo bzw. Biasca bis zur Grenzstation Chiasso betrieben. Zwischen Erstfeld und Biasca ist der Regionalverkehr auf Busse umgestellt. Jedoch werden ab dem Fahrplanjahr 2011 Züge der TILO von Castione-Arbedo bis nach Airolo verlängert. Durch diese Verlängerungen werden die Stationen von Ambrì-Piotta, Lavorgo und Bodio wieder durch fahrplanmässigen Bahnverkehr bedient.

Güterverkehr

Die Gotthardbahn dient auch als Hauptachse für den Güterverkehr. Die Güterzüge von SBB Cargo sind grösstenteils mit einer Re 4/4II (Re 420) und einer Re 6/6 (Re 620) in Vielfachsteuerung bespannt. Sie verkehren nach Immensee meist durch das aargauische Freiamt, das untere Aaretal und das Fricktal in die Rangierbahnhöfe Muttenz und Weil am Rhein. Die Güterzüge mit in der Regel zwei Re 460-Lokomotiven in Vielfachsteuerung sind heute ein Bild der Vergangenheit, da diese nur noch für den Personenverkehr bestimmt sind. Sie wurden von den Vierstrom-Lokomotiven SBB Re 482 abgelöst. Geblieben sind die Güterzüge mit sogenannter Re 10/10.

Weblinks

Wikisource: Uebereinkunft zwischen Deutschland, Italien und der Schweiz wegen Herstellung und Subventionierung einer Eisenbahn über den St. Gotthard. (1871) – Quellen und Volltexte

Wikisource: Uebereinkunft zwischen Deutschland, Italien und der Schweiz wegen Herstellung und Subventionierung einer Eisenbahn über den St. Gotthard. (1871) – Quellen und Volltexte Wikisource: Nachtragsvertrag zwischen Deutschland, Italien und der Schweiz zu dem Vertrage, betreffend den Bau und die Subventionierung der Gotthard-Eisenbahn. (1879) – Quellen und Volltexte

Wikisource: Nachtragsvertrag zwischen Deutschland, Italien und der Schweiz zu dem Vertrage, betreffend den Bau und die Subventionierung der Gotthard-Eisenbahn. (1879) – Quellen und Volltexte- gotthardbahn.de Jan Keckstein verlinkt wunderbar Photomotive mit ihrer Lage auf Streckenkarten und -diagrammen. Letzte Bearbeitung: Nov. 2005.

- gotthardbahn.ch historische und andere Informationen zur Gotthardbahn, anderen Strecken und Modellbahnen, ständig aktualisiert von Waldis Carl

- NEAT – Alptransit

- Gotthardbahn im Historischen Lexikon der Schweiz

- AlpenTunnel.de: Gotthard-Bahn (Video Führerstandsfahrt, Vermessung)

- Detaillierte Beschreibung von Bruno Lämmli

Einzelnachweise

- Nachweise im Artikel von H.Dietler: Gotthardbahn bei Zeno.org. Artikel aus: Viktor von Röll (Hrsg.): Enzyklopädie des Eisenbahnwesens, 2. Aufl. 1912–1923, Bd. 5, S. 354 - 361

- Weiter Nachweise

- ↑ Gotthardbahn. In: Brockhaus Enzyklopädie. 17. Auflage. FA Brockhaus, Wiesbaden 1969.

- ↑ Adolphe Braun: Photographische Ansichten der Gotthardbahn. Dornach im Elsass, ca. 1875

- ↑ Escher bei Zeno.org. Artikel aus: Viktor von Röll (Hrsg.): Enzyklopädie des Eisenbahnwesens, 2. Aufl. 1912–1923, Bd. 4, S. 407 - 408

- ↑ Escher, Alfred (vom Glas) im Historischen Lexikon der Schweiz

- ↑ Zingg bei Zeno.org. Artikel aus: Viktor von Röll (Hrsg.): Enzyklopädie des Eisenbahnwesens, 2. Aufl. 1912–1923, Bd. 10, S. 477

- ↑ Schweizerische Eisenbahnen bei Zeno.org. Artikel aus: Viktor von Röll (Hrsg.): Enzyklopädie des Eisenbahnwesens, 2. Aufl. 1912–1923, Bd. 8, S. 440

- ↑ a b Gerwig bei Zeno.org. Artikel aus: Viktor von Röll (Hrsg.): Enzyklopädie des Eisenbahnwesens, 2. Aufl. 1912–1923, Bd. 5, S. 312

- ↑ Hellwag bei Zeno.org. Artikel aus: Viktor von Röll (Hrsg.): Enzyklopädie des Eisenbahnwesens, 2. Aufl. 1912–1923, Bd. 6, S. 186

- ↑ Hellwag. In: Meyers Großes Konversations-Lexikon. 6. Auflage. Bd. 9, Bibliographisches Institut, Leipzig 1902–1909, S. 151.

- ↑ Gotthardbahn. In: Meyers Großes Konversations-Lexikon. 6. Auflage. Bd. 17, Bibliographisches Institut, Leipzig 1902–1909, S. 562.

- ↑ Konrad Wilhelm im Historischen Lexikon der Schweiz

- ↑ Gerlich, Eduard im Historischen Lexikon der Schweiz

- ↑ Persönlichkeiten der mährisch-schlesischen Region f16

- ↑ Bridel, Gustave im Historischen Lexikon der Schweiz

- ↑ Jan Keckstein: gotthardbahn.de, Bildergalerie, frame12, zweite Reihe viertes Bild von links am 31. Aug. 2009

Kategorien:- Spurweite 1435 mm

- Schweizerische Bundesbahnen

- Bahnstrecke im Kanton Schwyz

- Bahnstrecke im Kanton Uri

- Bahnstrecke im Kanton Tessin

Wikimedia Foundation.