- Cuno-Heizkraftwerk

-

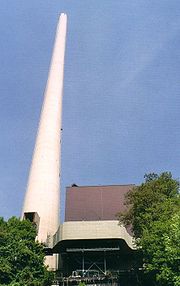

Das Cuno-Kraftwerk war ein Heizkraftwerk zur Strom- und Wärmeerzeugung, das seit 1908 betrieben wurde. Es befindet sich in Herdecke an der hier zum Harkortsee aufgestauten Ruhr und hebt sich deutlich vor dem bewaldeten Ardeyhang ab. Der 240 m hohe, oft nur kurz „Cuno“ genannte Schornstein ist weithin sichtbar und gilt Autofahrern auf der A 1 als neuzeitliches Wahrzeichen Herdeckes. 2005 wurden ab Mai große Teile des Kraftwerkes abgerissen um Platz zu schaffen für ein an selber Stelle zu errichtendes modernes GuD-Kraftwerk.

Benannt wurde das Cuno-Kraftwerk nach dem damaligen Hagener Bürgermeister Willi Cuno, der das regionale Energieunternehmen „Elektromark“ mitgegründet hat.

Inhaltsverzeichnis

Geschichte

Das Herdecker Kraftwerk war 1908 das erste Werk der Elektromark und die Kraftwerksanlage war eine der ersten reinen Dampf-Turbinenanlagen, die seit Beginn auch mit deutscher Steinkohle aus dem nahen Ruhrgebiet arbeitete. In den Zwanziger Jahren galt das Werk wegen seines damals als besonders hoch eingeschätzten Wirkungsgrades von rund 25 Prozent sogar europaweit als vorbildhaft.

Nach dem Ersten Weltkrieg wurde für diesen Standort die Kohlen-Staubfeuerung entwickelt und die ersten vier Kohlenstaubkessel wurden 1927 erfolgreich in Betrieb genommen.

1932 wurde dann im Cuno-Kraftwerk die erste Schmelzkammerfeuerung Deutschlands eingeweiht. Mehrere Erweiterungen und Modernisierungen erfolgten in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg.

Der neue „Block H2“ lieferte seit dem 3. Dezember 1962 mit einer Netto-Leistung von 90 MW Strom aus Steinkohle. Doch 1970 wurde die Feuerung auf Erdgas umgestellt, weil der Brennstoff Kohle zuvor sehr teuer geworden war.

1982, genau zur Zeit der breiten öffentlichen Diskussion um Sauren Regen und Waldsterben, erfolgte die Rückumstellung auf Kohle, die vor Ort wegen der schädlicheren Emissionen damals sehr umstritten war. Wegen der erneuten Kohleverfeuerung und der verschärften Gesetzeslage wurde der Bau des rund 220 Meter hohen Schornsteins notwendig, der seitdem das Landschaftsbild prägt. Zum Anfahren der Turbine wurde über eine Pipeline bezogenes Erdgas oder, im Falle einer Versorgungsunterbrechung, Erdöl, das in zwei Tanks lokal vorgehalten wurde, genutzt. Ab 1983 lieferte der Block H2 auch Fernwärme für Herdecker Industrie- und Gewerbebetriebe sowie Privathaushalte.

Nach anhaltenden starken Protesten unter anderem von Bürgerinitiativen ging dann 1988 eine zu dieser Zeit sehr moderne Rauchgas-Entschwefelungsanlage (REA) in Betrieb, die etwa 90 % der im Rauchgas enthaltenen Schwefeldioxide herausfilterte. Die REA arbeitete in Kombination mit Elektrofiltern und Entstickungs-Anlagen.

Nachdem das Kraftwerk gegen Ende 90er Jahre seine wirtschaftliche Lebensdauer erreicht hatte, wurde es noch für einige Jahre jahreszeiten- und verbrauchsabhängig betrieben. Zuletzt, ab 2001, wurden zwecks Kostensenkung mit Sondergenehmigungen auch Sekundärbrennstoffe, wie beispielsweise Tiermehl und testweise Teppichreste, verfeuert.

Am 5. März 2004 erzeugte der steinkohlegefeuerte Block H2 (Pelektrisch = 86 MW, Pthermisch = 25 MW) im Cuno-Heizkraftwerk offiziell seine letzte Kilowattstunde, wurde für eine Übergangsperiode als Kaltreserve vorgehalten und wurde dann 2005 abgerissen. Insgesamt lieferte der Block H2 seit 1962 etwa 17,5 Millionen MWh Strom. Im Spätsommer 2004 wurde zur Aufrechterhaltung der Fernwärmeversorgung nach Schließung des Hauptblocks ein Erdgas-Blockheizkraftwerk, bestehend aus zwei Deutz 20-Zylinder-Erdgasmotoren und zwei Dampfkesseln, in Betrieb genommen.

Um die für das Genehmigungsverfahren für ein neues 400 MW-Gaskraftwerk am gleichen Standort erforderlichen Freiflächen nachweisen zu können, wurden ab Mai 2005 alle außer den denkmalgeschützten Gebäuden abgerissen. Um in den Genuss von Fördermitteln zu kommen, muss die neue Anlage bereits 2007 betriebsbereit sein. Bis auf den Block H2 und die denkmalgeschützten Teile wurde die vorhandene Anlage bereits 1998/1999 für einen damals diskutierten Neubau, der nicht realisiert wurde, entkernt.

Denkmalschutz und Tourismus

Die Backsteinfassaden der alten Kesselhäuser VI und VII standen bis zur Rücknahme seitens der oberen Denkmalbehörde in Münster im Februar 2006 als Industriedenkmale unter Denkmalschutz. Begründet wurde die Aufhebung des Denkmalschutzes mit wirtschaftlicher Unzumutbarkeit für das Unternehmen. Im Rahmen der Route der Industriekultur waren die Gebäude auch eine touristische Attraktion im Ruhrtal. Mit der Anweisung zur Denkmalschutzaufhebung ist die Einrichtung einer kleinen, öffentlich zugänglichen Dokumentation/Informationsstätte zur Geschichte der Energienutzung am Standort verbunden.

Nirgendwo anders zu sehen war der Typ des Schrägaufzuges, der das Werk mit dem höher am Ardeyhang gelegenen Güterbahn-Gleisanschluss verbandt, eine Konstruktion von MAN. Der Schrägaufzug für Kohle-Güterwaggons wurde ebenfalls im Mai 2005 abgerissen, obwohl er einzigartig in Deutschland war.

Der rund 220 Meter hohe Schornstein steht nicht unter Denkmalschutz, jedoch befindet sich in etwa 80 m Höhe ein Nistkasten für Wanderfalken, in dem nach erfolgreicher Wiederansiedelung schon mehrere Generationen Nachwuchs aufgezogen haben. Die an- und abfliegenden Vögel können hier zur Brutzeit vom Boden aus gut mit Feldstechern beobachtet werden.

Siehe auch:

- Koepchenwerk, Laufwasserkraftwerk Hengstey (benachbarte Kraftwerke)

- Liste ehemaliger Kraftwerke in Deutschland

Lage

- Anschrift: Mark-E Aktiengesellschaft, Cuno-Heizkraftwerk Herdecke, Wetterstraße 111, 58313 Herdecke

- ÖPNV: Haltestelle „E.-Werk-Mark“, Herdecke

Literatur

- Wolfgang Kessler: Cuno im Wandel - Ein Kraftwerksstandort verändert sein Gesicht. - Artikel in: Herdecker Blätter, Heft 23 (Januar 2006), Seiten 16-23

Weblinks

- Beschreibung dieser Sehenswürdigkeit auf der Route der Industriekultur

Besucherzentren und Ankerpunkte (von West nach Ost): Museum der Deutschen Binnenschifffahrt | Innenhafen Duisburg | RIM Oberhausen | Landschaftspark Duisburg-Nord | Gasometer Oberhausen im CentrO | Aquarius-Wassermuseum | Villa Hügel | Nordsternpark | Welterbe Zeche Zollverein | Chemiepark Marl | Eisenbahnmuseum Bochum-Dahlhausen | Henrichshütte | Jahrhunderthalle Bochum | Umspannwerk Recklinghausen | Deutsches Bergbau-Museum | Zeche Nachtigall | Schiffshebewerk Henrichenburg | DASA | Kokerei Hansa | Zeche Zollern II/IV | Hohenhof | Freilichtmuseum Hagen | Lindenbrauerei Unna | Maximilianpark Hamm

Themenrouten (aufsteigend nach Nummern): 1. Duisburg: Stadt und Hafen | 2. Industrielle Kulturlandschaft Zollverein | 3. Duisburg: Industriekultur am Rhein | 4. Oberhausen: Industrie macht Stadt | 5. Krupp und die Stadt Essen | 6. Dortmund: Dreiklang Kohle, Stahl und Bier | 7. Industriekultur an der Lippe | 8. Erzbahn-Emscherbruch | 9. Industriekultur an Volme und Ennepe | 10. Sole, Dampf und Kohle | 11. Frühe Industrialisierung | 12. Geschichte und Gegenwart der Ruhr | 13. Auf dem Weg zur blauen Emscher | 14. Kanäle und Schifffahrt | 15. Bahnen im Revier | 16. Westfälische Bergbauroute | 17. Rheinische Bergbauroute | 18. Chemie Glas und Energie | 19. Arbeitersiedlungen | 20. Unternehmervillen | 21. Brot, Korn und Bier | 22. Mythos Ruhrgebiet | 23. Historische Parks und Gärten | 24. Industrienatur | 25. Landmarken-Kunst | per Rad

Hohenhof

| Häuser am Stirnband und Villa Cuno | Textilarbeitersiedlung Walddorfstraße | Textilfabrik Elbers | Karl Ernst Osthaus-Museum | Hagen Hauptbahnhof | Villa Post | Cuno-Siedlung | Lagerhaus Lehnkering | Brennerei Eversbusch | Viadukt der Rheinischen Eisenbahn-Gesellschaft | Zwiebackfabrik Brandt | Kornbrennerei Niedernberg und Krüner und Villa Niedernberg | Stiftsamtmannshaus und Brennerei Saure | Kruiner Tunnel | Bahnhof Ennepetal | Haus Martfeld | Klavierfabrik Rud. Ibach Sohn | Brauerei Schwelm | Heilenbecketalsperre | Ennepetalsperre | Ahlhauser Hammer | Straßenindustriemuseum Ennepetal | Kleinbahntrasse Haspe-Voerde-Breckerfeld | Hasper Talsperre | Mühlenhof Breckerfeld | Glörtalsperre | LWL-Freilichtmuseum Hagen

| Häuser am Stirnband und Villa Cuno | Textilarbeitersiedlung Walddorfstraße | Textilfabrik Elbers | Karl Ernst Osthaus-Museum | Hagen Hauptbahnhof | Villa Post | Cuno-Siedlung | Lagerhaus Lehnkering | Brennerei Eversbusch | Viadukt der Rheinischen Eisenbahn-Gesellschaft | Zwiebackfabrik Brandt | Kornbrennerei Niedernberg und Krüner und Villa Niedernberg | Stiftsamtmannshaus und Brennerei Saure | Kruiner Tunnel | Bahnhof Ennepetal | Haus Martfeld | Klavierfabrik Rud. Ibach Sohn | Brauerei Schwelm | Heilenbecketalsperre | Ennepetalsperre | Ahlhauser Hammer | Straßenindustriemuseum Ennepetal | Kleinbahntrasse Haspe-Voerde-Breckerfeld | Hasper Talsperre | Mühlenhof Breckerfeld | Glörtalsperre | LWL-Freilichtmuseum Hagen  | Lange Riege

| Lange Riege  | Stadtmuseum Hagen | Krematorium Hagen Delstern | Papierfabrik Vorster und Villa Vorster | Vormann Brauerei | Goldbergtunnel | Deutsches Kaltwalzmuseum | Kaltwalzindustrie im Nahmertal | Haus Harkorten | Harkort’sche Fabrik | Harkort’sche Kohlebahn | Burg Wetter und Harkorthaus | Haus Schede | Schlebuscher Erbstollen | Gemeinschaftswasserwerk Volmarstein | Kraftwerk Harkort | Denkmal des Ministers Stein am Rathaus Wetter | Villa Vorsteher | Villa Bönnhof | Cuno-Kraftwerk | Viadukt der Rheinischen Eisenbahn | Laufwasserkraftwerk Hengstey | Koepchenwerk | Wasserwerk Hengstey | Haus Ende | Niedernhof | Buschmühle

| Stadtmuseum Hagen | Krematorium Hagen Delstern | Papierfabrik Vorster und Villa Vorster | Vormann Brauerei | Goldbergtunnel | Deutsches Kaltwalzmuseum | Kaltwalzindustrie im Nahmertal | Haus Harkorten | Harkort’sche Fabrik | Harkort’sche Kohlebahn | Burg Wetter und Harkorthaus | Haus Schede | Schlebuscher Erbstollen | Gemeinschaftswasserwerk Volmarstein | Kraftwerk Harkort | Denkmal des Ministers Stein am Rathaus Wetter | Villa Vorsteher | Villa Bönnhof | Cuno-Kraftwerk | Viadukt der Rheinischen Eisenbahn | Laufwasserkraftwerk Hengstey | Koepchenwerk | Wasserwerk Hengstey | Haus Ende | Niedernhof | BuschmühleRheinorange | Klärwerk Kasslerfeld | Haniel Museum | Museum der Deutschen Binnenschifffahrt

| Ruhrschleuse Duisburg und Ruhrwehr | Solbad Raffelberg | Wasserkraftwerk Raffelberg | Stadthafen Mülheim | Ruhrwasserwerk Styrum-Ost | Aquarius-Wassermuseum

| Ruhrschleuse Duisburg und Ruhrwehr | Solbad Raffelberg | Wasserkraftwerk Raffelberg | Stadthafen Mülheim | Ruhrwasserwerk Styrum-Ost | Aquarius-Wassermuseum  | Naturlehrpfad längs der Ruhr | Friedrich Wilhelms-Hütte | Ringlokschuppen und Camera Obscura | Stadt-Viadukt und Ruhrbrücke Mülheim | RWW-Hauptverwaltung | Wasserbahnhof Mülheim | Wasserkraftwerk Kahlenberg | Rückpumpwerk Kahlenberg | Haus Ruhrnatur | Textilfabrik J. Caspar Troost | Villa Josef Thyssen | Wasserwerk Dohne | Lederfabrik Lindgens | Leder- und Gerbermuseum | Kloster Saarn | Schloss Landsberg | Laufwasserkraftwerk und Schleuse Kettwig | Kettwiger Stausee | Eisenbahnbrücke Kettwig | Papiermühlenschleuse Werden | Abtei Werden | Neukircher Schleuse | Baldeneysee | Villa Hügel

| Naturlehrpfad längs der Ruhr | Friedrich Wilhelms-Hütte | Ringlokschuppen und Camera Obscura | Stadt-Viadukt und Ruhrbrücke Mülheim | RWW-Hauptverwaltung | Wasserbahnhof Mülheim | Wasserkraftwerk Kahlenberg | Rückpumpwerk Kahlenberg | Haus Ruhrnatur | Textilfabrik J. Caspar Troost | Villa Josef Thyssen | Wasserwerk Dohne | Lederfabrik Lindgens | Leder- und Gerbermuseum | Kloster Saarn | Schloss Landsberg | Laufwasserkraftwerk und Schleuse Kettwig | Kettwiger Stausee | Eisenbahnbrücke Kettwig | Papiermühlenschleuse Werden | Abtei Werden | Neukircher Schleuse | Baldeneysee | Villa Hügel  | Zeche Carl Funke | Museumslandschaft Deilbachtal | „Hundebrücke“ und „Deilthaler Eisenbahn“ | Bahnhof Kupferdreh und Museumsbahn Hespertalbahn | Fördergerüst Zeche Heinrich | Kläranlage Rellinghausen | Dinnendahlsche Fabrik | Wasserwerk der Stadtwerke Essen | Schleusenhaus Spillenburg | Holteyer Hafen | Zeche Wohlverwahrt | Horster Mühle | Schleuse Horst | Eisenbahnmuseum Bochum-Dahlhausen

| Zeche Carl Funke | Museumslandschaft Deilbachtal | „Hundebrücke“ und „Deilthaler Eisenbahn“ | Bahnhof Kupferdreh und Museumsbahn Hespertalbahn | Fördergerüst Zeche Heinrich | Kläranlage Rellinghausen | Dinnendahlsche Fabrik | Wasserwerk der Stadtwerke Essen | Schleusenhaus Spillenburg | Holteyer Hafen | Zeche Wohlverwahrt | Horster Mühle | Schleuse Horst | Eisenbahnmuseum Bochum-Dahlhausen  | Bergbauwanderweg Dahlhausen | Leinpfad unterhalb des Isenbergs | Birschel-Mühle | RuhrtalBahn | Henrichshütte

| Bergbauwanderweg Dahlhausen | Leinpfad unterhalb des Isenbergs | Birschel-Mühle | RuhrtalBahn | Henrichshütte  | Stanzwerk | Schleuse Blankenstein und Wasserwerk Stiepel | Kemnader See | Edelstahlfabrik Lohmann | Privatbrennerei Sonnenschein | Ruhrschleuse Herbede | Kohlenniederlage Nachtigall | Zeche Nachtigall

| Stanzwerk | Schleuse Blankenstein und Wasserwerk Stiepel | Kemnader See | Edelstahlfabrik Lohmann | Privatbrennerei Sonnenschein | Ruhrschleuse Herbede | Kohlenniederlage Nachtigall | Zeche Nachtigall  | Gruben- und Feldbahnmuseum Zeche Theresia | Wasserturm Bommerholz | Verbund-Wasserwerk Witten | Ruhrviadukt Witten | Wasserkraftwerk Hohenstein | Bergerdenkmal auf dem Hohenstein

| Gruben- und Feldbahnmuseum Zeche Theresia | Wasserturm Bommerholz | Verbund-Wasserwerk Witten | Ruhrviadukt Witten | Wasserkraftwerk Hohenstein | Bergerdenkmal auf dem Hohenstein  | Haus Schede | Gemeinschaftswasserwerk Volmarstein | Kraftwerk Harkort | Burg Wetter | Cuno-Kraftwerk | Ruhrviadukt Herdecke | Hengsteysee | Pumpspeicherkraftwerk Koepchenwerk | Hohensyburg

| Haus Schede | Gemeinschaftswasserwerk Volmarstein | Kraftwerk Harkort | Burg Wetter | Cuno-Kraftwerk | Ruhrviadukt Herdecke | Hengsteysee | Pumpspeicherkraftwerk Koepchenwerk | Hohensyburg  | Ruhrflutbrücke | Pumpwerk Westhofen | Rohrmeisterei Schwerte | Wasserinformationszentrum aqua publik | Wasserwerk Halingen/Fröndenberg | Kettenschmiedemuseum | Wasserkraftwerk Schwitten | Wasserkraftwerk Wickede | Altes Wasserwerk Horlecke | Möhnetalsperre | Biggetalsperre | Ruhrquelle

| Ruhrflutbrücke | Pumpwerk Westhofen | Rohrmeisterei Schwerte | Wasserinformationszentrum aqua publik | Wasserwerk Halingen/Fröndenberg | Kettenschmiedemuseum | Wasserkraftwerk Schwitten | Wasserkraftwerk Wickede | Altes Wasserwerk Horlecke | Möhnetalsperre | Biggetalsperre | RuhrquelleKoepchenwerk | Eisenbahnviadukt Herdecke | Fassaden der Kesselhäuser 6 und 7 des Elektromark-Kraftwerkes | Stollenmundloch Vereinigte Eulalia | Ehemaliger Bahnhof Volmarstein | Kraftwerk Harkort | Werkhalle und Fassadenteile der ehemalige Firma Brünninghaus | Straßenfassaden von Werkhalle und Wohnhaus der Firma Bönnhoff | Bahnhof Wetter | Wasserkraftwerk Hohenstein | Eisenbahnviadukt Witten | Ehemaliger Bahnhof Bommern-Tal | Wasserwerk | Zeche Nachtigall | Schleusenwärterhäuschen, Kanal und Wehr | Ehemaliges Brückenwärterhaus im Ruhrtal | Brennerei Sonnenschein | Ehemalige Mühle am Lohmannswehr | Wasserturm Firma Luhn & Pulvermacher-Dittmann & Neuhaus | Ehemaliges Kontorgebäude eines Hammerwerkes bzw. einer späteren Pfannenschmiede | Henrichshütte | Ehemaliges Bessemer-Stahlwerk | Ehemalige Färberei | Ruhrschleuse Winz | Ehemalige Mühle und Silo | Hauptbahnhof | Schleuse Dahlhausen

51.4002777777787.4077777777778Koordinaten: 51° 24′ 1″ N, 7° 24′ 28″ O

Wikimedia Foundation.