- Geschichte des Bistums Limburg

-

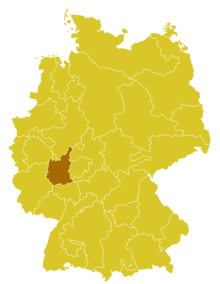

Das Bistum Limburg ist eine katholische Diözese in Teilen der Bundesländer Hessen und Rheinland-Pfalz. Kathedralkirche des Bistums ist der Dom St. Georg in Limburg an der Lahn. Es wurde 1827 als Landesbistum für das Herzogtum Nassau und die Freie Reichsstadt Frankfurt am Main gegründet. 1884 kamen die Grafschaft Hessen-Homburg und der Kreis Biedenkopf hinzu. 1930 wurde das Gebiet des Bistums um vier Frankfurter Pfarreien und im Jahre 1933 um den Kreis Wetzlar erweitert [1].

Vorgeschichte

Das Bistum Limburg war entsprechend der Staatskirchendoktrin der Restauration als „Landesbistum“ für das 1806 gegründete Herzogtum Nassau geplant, wurde aber erst 1827 eingerichtet. Zuvor hatte das spätere Bistumsgebiet den Erzbistümern Trier und Mainz angehört, wobei der nordwestliche Teil kurtrierisch gewesen war und damit auch weltlich vom Trierer Erzbistum regiert wurde.

Der Grund für die späte Ordnung der Kirchenverhältnisse war die Schwäche der katholischen Kirche in Nassau, aber auch im gesamten rheinischen Gebiet. Die Katholiken stellten in weiten Landesteilen des konfessionell heterogenen Herzogtums die Bevölkerungsmehrheit. Die Amtskirche war jedoch im hohen Maß durch die Folgen der Säkularisierung von 1803 geschwächt. Das Herzogtum Nassau und sein protestantisches Herrscherhaus hatten in den katholischen Gebieten im Rhein- und Lahntal, im Rheingau und im Westerwald die Möglichkeiten der Verstaatlichung von Kirchenbesitz voll ausgeschöpft.

Die Zeit zwischen der Gründung des Herzogtums und der des Bistums Limburg nutzten die Herzöge, um kirchliche Rechte einzuschränken, die inneren Strukturen der Pfarreien zu schwächen und Pfarrer eigenmächtig einzusetzen. In dieser Zeit existierte lediglich ein "Vikariat Limburg". Aus Sicht des Herzogtums ging es darum, die eigene legitime Herrschaftsstruktur zu festigen und den Einfluss „von außen“ durch die Kirche möglichst zu verringern. Auch in der protestantischen Kirche trieben die Herzöge und ihre Verwaltung die Entwicklung zu einer geschlossenen Landeskirche voran und nahmen in dieser Beziehung zeitweise eine Spitzenstellung im Deutschen Bund ein. Trotz dieses strukturellen Vorgehens kann von einer Diskriminierung der katholischen Religionsausübung oder der bereits im Dienst befindlichen Pfarrer keine Rede sein.

Gründungsjahre

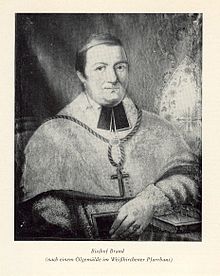

Den Grundstein für das neue Bistum Limburg legte 1821 nach langen Verhandlungen die Schaffung der rheinischen Kirchenprovinz. Grundlage hierzu war die Zirkumskriptionsbulle Provida solersque von 1821. Jedem der beteiligten Staaten wurde ein flächengleiches Bistum zugeordnet. 1827 kam es zur Gründung des Bistums Limburg, das neben dem Herzogtum Nassau die Freie Stadt Frankfurt mit insgesamt 136.000 Katholiken umfasste. Schon die Bezeichnung „Landesbistum“ in Anlehnung an die evangelischen „Landeskirchen“ mit dem jeweiligen Fürsten an der Spitze, machte den Herrschaftsanspruch des Staats gegenüber der Kirche deutlich. Mit Jakob Brand setzte Herzog Wilhelm seinen Wunschkandidaten als ersten Bischof durch; gegen den Willen der Mehrheit der Geistlichen in der Leitung des Vikariats und der römischen Kurie.

Die folgenden Jahre waren von der Aufbauarbeit der Kirchenstruktur geprägt. Obwohl das Bistum und der Klerus sich mit politischen Äußerungen zurückhielten, kam es doch bereits vor 1848 zu Auseinandersetzungen mit dem Herzogtum. Neben regionenübergreifenden Themen wie den Kölner Wirren entzündete der Streit sich in Nassau immer wieder an den bereits 1817 eingeführten Simultanschulen, in denen Kinder beider Konfessionen und des jüdischen Glaubens gemeinsam unterrichtet wurden. Das Herzogtum Nassau hatte in dieser Frage eine Vorreiterrolle eingenommen. Wiederholt kam es auch zu Auseinandersetzungen um die Frage der konfessionellen Mischehen. Weitere Konflikte ergaben sich aus einer Serie von Verordnungen, mit denen Herzog Wilhelm 1830 die staatliche Kontrolle über die Kirche intensivierte. Andererseits führten in den Folgejahren Verhandlungen auch dazu, dass diese Kontrollen wieder abgebaut wurden.

Beginn der "Ära Blum" und Deutsche Revolution

Zu Beginn der 1840er Jahre verschärfte sich der Ton zwischen Staat und Kirche erneut. Auch die Öffentlichkeit erfuhr durch Presseartikel und bischöfliche Veröffentlichungen wie die Hirtenbriefe verstärkt von den Auseinandersetzungen. Mit dem 1841 neu gewählten Bischof Peter Josef Blum begann eine neue Ära, denn er sollte das Amt bis zu seinem Tod im Jahr 1884 innehaben. Er steuerte von Beginn an einen Kurs, der Konflikten mit dem Staat zumindest nicht aus dem Weg ging. Seine Wahl hatte Herzog Adolf bereits zu verhindern versucht. Als Blum den Bischofsstuhl mit Verzögerung dennoch einnahm, machte er klar, dass er sich der Kirche mehr verpflichtet sehe als dem Staat. Diese Einstellung äußerte sich bis 1848 unter anderem in Streitigkeiten über die Gründung verschiedener religiöser Gemeinschaften, über die Bestimmungen der Zensur für Veröffentlichungen des Bistums, über die Verwaltung des Kirchenvermögens und den, in einer konfessionellen Mischgegend besonders explosiven, deutlich antiprotestantischen Kurs Blums. Zudem erteilte Blum intern Tendenzen zum aufgeklärten Katholizismus eine klare Absage, entsprach damit aber der allgemeinen Einstellung unter Klerikern und Laien des Bistums, bei denen die kirchliche Aufklärung nie besonders starken Rückhalt gefunden hatte. Auch der Streit um die Simultanschulen nahm an Schärfe zu. Unter Blum wurde die Abschaffung dieser Schulform zum wichtigen politischen Ziel des Bistums. An dieser Forderung sollten sich bis zum Ende des Kulturkampfes immer wieder Konflikte entzünden.

Die Revolution von 1848 war auch in Nassau vor allem von liberalen Aktivisten geprägt. Doch auch der politische Katholizismus fing schnell an, sich zu formieren. Die Katholiken wurden in erster Linie im Wahlkampf für das neue Parlament aktiv, das die Revolution zuvor dem Herzog abgetrotzt hatte. Am 22. Mai trat die Ständeversammlung erstmals zusammen. Zuvor hatte sich als erster Wahlverein am 21. März in Limburg und nicht etwa in den Zentren Nassau oder Wiesbaden der „Zentralverein für religiöse Freiheit“ als Organisation der Katholiken gegründet. Bischof Blum hatte den Beginn des politischen Vereinskatholizismus massiv, wenn auch verdeckt vorangetrieben, so stark, dass ihn sogar einzelne katholische Vertreter aus der nassauischen Beamtenschaft zu Zurückhaltung aufforderten. Auch auf das Wahlverhalten der katholischen Nassauer nahm der Bischof mit einem Wahlaufruf und auf lokaler Ebene die einzelnen Pfarrer Einfluss. Mit den Gottesdiensten verfügte die Kirche gewissermaßen über ein „Massenmedium“. Insgesamt fand die erste Welle katholischer Vereinsgründungen im direkten Kontext der Revolution vor allem auf dem Land, weniger in den städtischen Zentren des Bistums statt.

Reaktionsära

In der Person Blums versuchte auch die Amtskirche, aus dem Ende der Revolution Nutzen zu ziehen. Auf Bitten des Herzogs wirkte Blum mit Hirtenbriefen mäßigend auf die Katholiken ein. Im Gegenzug erhoffte er sich die Lockerung der staatlichen Aufsicht über die Kirche. Ein entsprechender Entwurf mit 21 genau festgelegten „Desiderien“, darunter die Abschaffung der Simultanschulen und die Errichtung eines katholischen Lehrerseminars, wurde am 9. März 1848 gleichzeitig mit der Veröffentlichung des Wahl-Hirtenbriefs an den Herzog übergeben. Von dem Ende der Auseinandersetzung zwischen Staat und Revolutionären blieb das Verhältnis zwischen Staat und katholischer Kirche weitgehend unberührt. Das Herzogtum hatte seinen Bürgern nur wenige der erkämpften Freiheitsrechte gelassen. Zu ihnen gehörte allerdings die religiöse Freiheit, wohl als Belohnung für den antirevolutionären Beistand durch den Bischof. Der Klerus nutzte diese Rechtslage, um die Volksmission massiv voranzutreiben. Bischof Blum kam dabei eine entscheidende Rolle zu. Im Rahmen des „Oberrheinischen Kirchenstreits“, bei dem die fünf Bischöfe der Kirchenprovinz die Freiheit der Kirche gegenüber dem Staat durchsetzen wollten, trat er den Fürsten noch entschiedener und unversöhnlicher entgegen als der einflussreichere Mainzer Bischof Wilhelm Emmanuel von Ketteler. Vermutlich wechselten auch einige Aktivisten des politischen Katholizismus der Revolution angesichts der staatlichen Repression in das unmittelbar religiöse und damit legale Engagement. Am augenscheinlichsten wurde diese Entwicklung im verstärkten Auftreten von Prozessionen und Wallfahrten sowie der wachsenden Aktivität von Ordens- und andere Geistlichen, die der Bischof in sein Bistum geholt hatte. Auf sein Bestreben ließen sich 1850 die Redemptoristen im lange bestehenden, seit der Säkularisation verwaisten Wallfahrtskloster Bornhofen nieder. Es war die erste Niederlassung einer Gemeinschaft nach der Säkularisation. Zudem entwickelte sich im Bistum, insbesondere im Westerwald, eine eigenständige spirituelle Bewegung, an deren Förderung die Redemptoristen und insbesondere ihr Superior P. Eichelsbacher großen Anteil hatten. Zeitgleich mit der Niederlassung der Redemptoristen entwickelte eine Gemeinschaft, die die erste Gemeinschafts-Neugründung innerhalb des Bistums werden sollte: Nach anfänglichem Widerstand der Amtskirche setzte Katharina Kasper 1851 die Gründung der „Genossenschaft der Armen Dienstmägde Jesu Christi“ in Dernbach im Westerwald durch. Die charismatische Gründerin scharte schnell eine große Anhängerschaft um sich. In den folgenden Jahren breitete sich die auf soziale und caritative Dienste konzentrierte Gemeinschaft über das Bistum und darüber hinaus aus. Bereits im März 1850 hatte der Gründer der Gemeinschaft "Barmherzige Brüder von Maria Hilf" (Trier), Peter Friedhofen Kasper aufgesucht. Sie bestärkten sich gegenseitig in ihrem Glauben und caritativen Anspruch. Gleichzeitig konnte er von ihren Erfahrungen in der Gründung einer Gemeinschaft Nutzen schöpfen. Das Dernbacher Modell sollte auch fünf Jahre später eine Rolle spielen, als sich eine noch junge Gemeinschaft um Peter Lötschert ab Oktober 1855 in Dernbach aufhielt. Dort erhielt sie religiöse Unterweisung durch den Superior des Dernbacher Mutterhauses J. Wittayer. 1856 erfolgte aus der Gemeinschaft um Lötschert die Gründung der „Barmherzigen Brüder von Montabaur“ als ebenfalls caritative, krankenpflegende Männergemeinschaft. Ihre erste Niederlassung war Hadamar, wo sich kurz vorher auch Dernbacher Schwestern niedergelassen hatten. Auch Franziskaner (OFM) und Jesuiten wurden verstärkt aktiv.

Neben den hergebrachten Formen der Ordensarbeit setzte nach 1848 auch eine Gründungswelle katholischer Vereine mit sozialem Schwerpunkt ein. In Limburg förderte ab 1850 vor allem der Stadtpfarrer und Domherr Diehl die Gründung katholischer Vereine. 1852 entstand ein Vincenzverein, sechs Jahre später ein Gesellenverein. In Frankfurt setzte diese Entwicklung etwas später ein, überholte aber in ihrer Stärke rasch die Vereine im viel kleineren Limburg. In der ehemaligen Reichsstadt dominierten Gesellenvereine und vor allem eine vielfältige katholische Presse. Die Limburger und Frankfurter Vereine konzentrierten sich vor allem auf soziale und caritative Ziele. Stärker politisch ausgerichtet waren dagegen die Vereinsgründungen in Wiesbaden. In der ehemaligen nassauischen Residenzstadt fand sich 1867 ein katholischer Leseverein zusammen. Eine verstärkte Ausbreitung der unterschiedlichen Vereine mit verschiedenen Schwerpunkten und festen institutionellen Gefügen setzte allerdings erst nach dem Kulturkampf ein.

Der Nassauische Kirchenstreit

Einen „Vorgeschmack“ auf den Kulturkampf bildete der „Nassauische Kirchenstreit“ von 1853 bis 1861. Diese Auseinandersetzung zwischen dem Bistum und dem Herzogtum bestand aus zahlreichen, teils marginalen Auseinandersetzungen um Einzelprobleme. In einigen Aspekten nahm er aber den späteren Kulturkampf vorweg. Ausgangspunkt war die Ernennung von acht Pfarrern durch Bischof Blum im Jahr 1853 ohne vorherige Absprache mit der staatlichen Verwaltung. Schon seit dem Amtsantritt Blums hatte es immer wieder Konflikte um die Pfarrstellenbesetzung gegeben. Vor allem war die staatliche Verwaltung bemüht, in konfessionell gemischten Gebieten, zu denen praktisch alle Pfarrstellen in Städten und größeren Ansiedlungen zählten, moderate und ihr genehme Pfarrer zu installieren. Dabei auftretende Streitigkeiten wurden vor 1853 meist ohne viel Aufsehens beigelegt. Im Rahmen des „Oberrheinischen Kirchenstreits“ und wohl auch beeinflusst durch die zurückliegende Revolution, die einige kirchliche Freiheitsrechte durchgesetzt hatte, ging Blum 1853 aber in die Offensive und verweigerte sich der bisherigen Kompromisspraxis. Auch geringfügige Zugeständnisse vor allem in Kirchenverwaltung und Schulwesen, die das Herzogtum im März 1853 einräumte, konnten Blum und vor allem seinen Generalvikar und späterer Bischof Karl Klein, der eine regelrechte Strategie zur Auseinandersetzung mit dem Herzogtum entworfen hatte, nicht zum Einlenken bewegen. Allerdings blieb auch die staatliche Verwaltung hart. Zahlreiche Pfarrstellen blieben de jure vakant, wurden aber von Pfarrbeauftragten versorgt, so dass es nicht zu den Seelsorge-Lücken kam, die den Kulturkampf charakterisierten. Ähnlich wie im Kulturkampf sorgte auch 1861 letztendlich die Entwicklung im Parlament für eine Einigung. Staat und Kirche fühlten sich gleichermaßen vom Machtgewinn der Liberalen in der Kammer bedroht und legten ihren Streit bei, um dem neuen Feind zu begegnen. In den letzten Jahren des Herzogtums gab es keine nennenswerten Auseinandersetzungen mit dem Bistum mehr. Dies führte dazu, dass sich die Katholiken verstärkt zum Staat Nassau bekannten.

In geringerem Umfang wurde die Kirchenpolitik kurz vor dem Ende des Herzogtums Nassau auf parlamentarischer Ebene politisches Thema. In den 1860er Jahren zeigte das Bistum Interesse am Erwerb der ehemaligen Abtei Marienstatt im Westerwald, um dort ein Heim für verwahrloste Kinder zu errichten. Die Abtei war 1803 säkularisiert worden und danach in privaten Besitz übergegangen. 1841 stand die Anlage zum Verkauf und die Regierung entwarf Pläne, die Abteigebäude in das erste staatliche Heim für alte und arme Einwohner auf nassauischem Boden umzuwandeln. 1842 kaufte das Herzogtum das Anwesen für 19.500 Gulden. Kurz darauf stellte sich heraus, dass die Gebäude in einem zu schlechten Zustand für das Vorhaben waren. Bis in die 1860er Jahre verfiel Marienstatt weiter. Die Regierung war ebenfalls am Verkauf interessiert, um die laufenden Kosten des ungenutzten Komplexes loszuwerden. Für 20.900 Gulden ging die ehemalige Abtei am 18. Mai 1864 in den Besitz des Bistums über, das dort eine Rettungsanstalt für verwahrloste Jungen unter Leitung der Väter vom Heiligen Geist einrichtete. Kurz zuvor hatten bei der Wahl am 25. November 1863 die Liberalen eine breite Mehrheit in der zweiten Kammer der nassauischen Ständeversammlung erzielt. Das aufgestellte Wahlprogramm forderte unter anderem, dass die Privilegien, die der katholischen Kirche zugestanden worden waren, auch für andere Glaubensgemeinschaften gelten sollten. Am 9. Juni 1864 beantragten die Liberalen in der Ständeversammlung, dass der Verkauf nicht vollzogen würde. Sie argumentierten damit, dass Gebäude sowie zugehöriger Grundbesitz weitaus wertvoller als der erzielte Versteigerungserlös seien und dass die Ständeversammlung bei Veräußerungen von Landeseigentum im größeren Umfang ein Mitspracherecht habe. Letzteres bestritten die Regierungsvertreter und betonten den sozialen Zweck der Einrichtung, der höher zu bewerten sei als eine eventuell mögliche gewerbliche Nutzung. Im weiteren Verlauf der Debatte, die sich über mehrere Sitzungen hinzog, kam es außerdem zu Wortgefechten zwischen pro- und antiklerikalen Abgeordneten. Letztere missbilligten grundsätzlich, dass der katholischen Kirche eine Aufsicht über Kinder zugestanden werden sollte. Letztlich wurde der Verkauf trotz der parlamentarischen Auseinandersetzung nicht rückgängig gemacht.

Erste preußische Jahre

Mit dem Besetzung Nassaus am Ende des Deutschen Krieges und der Eingliederung in den preußischen Staat boten sich auch der katholischen Kirche und der katholischen Bevölkerung veränderte Bedingungen. Die Katholiken dürften den Anschluss an Preußen tendenziell stärker abgelehnt haben als die Protestanten. Dazu dürfte nicht nur die Tatsache beigetragen haben, dass Preußen in hohem Maß protestantisch dominiert war, sondern auch die in den letzten Jahren verstärkt großdeutsche, auf das katholische Österreich ausgerichtete Politik Herzog Adolfs. Die liberale Öffentlichkeit begrüßte in weiten Teilen diese Entwicklung und deutete sie auch als Sieg über den unmodernen Katholizismus.

Annäherung an den Staat

Doch auch die katholische Amtskirche arrangierte sich umgehend mit den neuen Machthabern. Ausdruck dieser Hinwendung zum preußischen Staat war der Hirtenbrief vom 15. Oktober 1866. Zwar weigerte sich Blum ausdrücklich, darüber zu urteilen, ob die politische Entwicklung, also die endgültig errichtete preußische Hegemonie, zu begrüßen oder abzulehnen sei. Doch die Verhaltensregeln, die er den Katholiken gab, sprachen eine deutlich pro-preußische Sprache. Der Hirtenbrief erwähnte bereits die beiden wichtigsten Programmpunkte, die das Bistum in den ersten „preußischen“ Jahren verfolgte: Erstens sollte im Voraus verhindert werden, dass die angekündigte Verfassungsrevision die noch sehr liberale Kirchengesetzgebung einschränkte. Zweitens strebte Blum wie in den Jahrzehnten zuvor an, dass das gemischtkonfessionelle Schulsystem auch in Nassau abgeschafft werde. Diese übergangslose Wendung von Nassau zu Preußen, das sich auch in einem Forderungskatalog an den preußischen König vom November niederschlug, kam wohl in erster Linie durch das Betreiben des Generalvikars und späteren Bischofs Karl Klein zu Stande. Sie handelte der Amtskirche einerseits den Spott der Liberalen für ihren Opportunismus, andererseits scharfe Kritik aus den eigenen Reihen ein. Denn vor allem im ländlichen Raum verstanden sich Laien und Priester nach wie vor als Nassauer und lehnten die Annexion entschieden ab. Ähnliches galt auch für die ebenfalls preußisch gewordene Stadt Frankfurt. Von Seiten der preußischen Verwaltung schien zumindest ein größeres Misstrauen den katholischen als den evangelischen Geistlichen gegenüber zu bestehen, was ihre Staatstreue betraf. Das drückte sich in der im Mai 1867 geforderten Eidesformel aus, die für die katholischen Geistlichen detaillierte Verpflichtungen dazu enthielt, kein obrigkeitsfeindliches Verhalten an den Tag zu legen. Den protestantischen Geistlichen wurde dagegen ein schon vom Textumfang kürzerer Eid abverlangt, der nur allgemein die Aufforderung zur Treue beinhaltet.

Zunächst schien sich Blums preußenfreundlicher Kurs auszuzahlen. Obwohl viele der nassauischen Regelungen für das Kirchenwesen übernommen wurden, erhielt das Bistum bis 1869 trotz gelegentlicher Auseinandersetzungen mit der staatlichen Verwaltung vor allem in seinen inneren Strukturen sukzessive mehr Freiheiten. Ein scharfer Streit entzündete sich dagegen an der schon mit der nassauischen Regierung heftig umstrittenen Frage der Simultanschulen. Dieser Konflikt führte am Vorabend des Kulturkampfs zu einer verstärkten politischen Mobilisierung der katholischen Laien. In einer Welle von Gründungen so genannter „Katholischer Kasinos“ nach dem Aachener Katholikentag von 1862 waren bis zum Ende der 1860er Jahre auch zahlreiche Kasinos im Bistum Limburg entstanden. Im Frühjahr 1868 gründeten Mitglieder der katholischen Honoratiorenschaft zudem einen „Preßverein“. In der Diaspora wurde das Bonifatiuswerk, dem in der Diözese ab 1869 Ernst Franz August Münzenberger vorsaß, zu einem wichtigen Träger der Seelsorge.

Neuer Streit um die Simultanschulen

Diese Vereinsstrukturen nutzte Blum, um öffentlichen Druck auf die preußische Regierung auszuüben, nachdem Verhandlungen zur Abschaffung der Simultanschulen keinen Effekt erzielt hatten. Allerdings hatte sich auch die Gegenseite formiert. In Wiesbaden hatte im August 1868 eine Bürgerversammlung stattgefunden, aus der eine Petition an den Landtag für den Erhalt der gemischtkonfessionellen Schulen hervorgegangen war. Blum reagierte zunächst mit einem Hirtenbrief und erzielte damit offensichtlich eine starke Öffentlichkeitswirkung. Im September 1868 wurde während einer Katholikenversammlung in Limburg eine Petition mit 25.000 Unterschriften für die Einführung von Konfessionsschulen verabschiedet. Die Initiative blieb erfolglos, trug aber zur Mobilisierung der Katholiken und zur Profilierung von Ernst Lieber bei, der Leitfigur der Katholiken der Region, späterem Reichstagsabgeordneten und nach dem Tod Windthorsts Vorsitzender der Zentrumspartei. In der Frage nach dem Verhältnis zu Liberalismus und moderner Gesellschaft, die das Erste Vaticanum bestimmte, übernahm Bischof Blum eindeutig die Einstellung des Papstes. Auch von Zurückhaltung in politischen Fragen findet sich keine Spur. So richtet sich sein Hirtenbrief zur Fastenzeit 1870 noch vor dem Ende des Konzils vehement gegen alle nicht-traditionelle Antworten auf die soziale Frage. Geradezu apokalyptisch war die Rede von Luzifer, dem „unsichtbaren Oberhaupt der Pseudoliberalen bei ihrem begonnenen Aufbau des antichristlichen Staates“.

Am Vorabend des Kulturkampfes stand die katholische Amtskirche im Bistum Limburg dem preußischen Staat also als Verhandlungspartner gegenüber, der zahlreiche eigene Ziele erreichen konnte. Dieser scheinbare Gewinn von Freiheiten stellt sich aber vor allem als Anpassung an die relativ liberale Gesetzgebung in Preußen dar, im Gegensatz zur vergleichsweise strengen Kirchengesetzgebung des abgetretenen Herzogtums Nassau. Konfliktfrei war das Verhältnis zwischen Staat und Kirche allerdings nicht. In den noch moderaten Meinungsverschiedenheiten zeigte sich vor dem eigentlichen Kulturkampf die Mobilisierungsfähigkeit des Katholiken, vor allem unter der Landbevölkerung. Dazu kam mit Peter Josef Blum ein Bischof mit einer Freude am Streit sowie einer ultramontanen und antimodernen Weltsicht.

Kulturkampf

Erste Auseinandersetzungen

Den für die katholische Bevölkerung in seinen Auswirkungen auf das tägliche Leben handgreiflichen Beginn der Kampfmaßnahmen stellte das Jesuitengesetz von 1872 dar. Auch im Bistum Limburg wurde mit dem Vorgehen Preußens gegen die geistlichen Orden der Konflikt für die Menschen klar ersichtlich. Angesichts der drohenden Ausweisung der sechs Jesuiten versuchte Bischof Blum schon während der politischen Diskussion über das noch nicht erlassene Gesetz, die katholische Öffentlichkeit zu aktivieren und hatte damit auf Anhieb Erfolg. Von Oktober bis Jahresende 1871 fanden sechs öffentliche Versammlungen statt, die das Bleiben der Jesuiten propagierten. Blums Versuch, die übrigen Bischöfe zu gemeinsamen Aktionen zu gewinnen, blieben aber weitgehend erfolglos, ebenso wie Appelle an den Kaiser. Im November 1872 verließen die Jesuiten den Wallfahrtsort Marienthal. Bis 1875 übernahmen Franziskaner (OFM) die Betreuung der Stätte, mussten ihre Niederlassung dann aber ebenfalls auflösen. Die Schließung weiterer Ordensniederlassungen folgte, in der Regel begleitet vom Protest der Bevölkerung und der örtlichen Verwaltung, für die der Abzug der Ordensangehörigen einen Abbau geistlicher und sozialer Versorgung bedeutete. Diözesangeistliche übernahmen teilweise die Funktionen der Ordensangehörigen, das Bistum kaufte den Orden notgedrungen ihre Immobilien ab, was eine erhebliche finanzielle Belastung bedeutete. Im Juli 1873 zeigten sich mit der Ausweisung der Väter vom Heiligen Geist aus dem Kloster Marienstatt erstmals gravierende soziale Folgen der Ordensgesetze. Durch das Weggehen der Ordensmitglieder konnte die Diözesan-Erziehungsanstalt, die rund 80 Waisenkindern ein Heim bot, nicht weiter betrieben werden. Zudem fielen die Ordensmitglieder auch als Seelsorger in zahlreichen Gemeinden weg.

Eine weitere Verschärfung, vor allem mit Blick auf die soziale Versorgung, stellte das Klostergesetz vom 31. Mai 1875 dar. Von ihm waren zahlreiche Einrichtungen betroffen, die bis dahin von Ordensschwestern betrieben worden waren. Waisenhäuser, Schulen, caritative Einrichtungen wurden geschlossen. Vor allem in den armen Gebieten des Westerwalds und Taunus’ wirkten sich diese Maßnahmen deutlich aus, etwa durch die Schließung des Lehrerinnenseminars in Montabaur. In Frankfurt arbeiteten vereinzelte Schwestern im Geheimen weiter. Allerdings wurden noch während des Kulturkampfes in der Großstadt wieder caritative Einrichtungen von Schwesternorden ins Leben gerufen, die ständig zwischen Duldung und Schließung durch die staatliche Verwaltung standen.

Kanzelparagraf

Zu den wesentlichen Absichten des Staats gehörte, die Einflussnahme der Kirchen auf die politische Meinung und vor allem das Wahlverhalten ihrer Gläubigen auszuschalten. Diesen Zweck sollte der „Kanzelparagraf“ erfüllen. Diese Absicht war aus Sicht des Staats durchaus berechtigt, auch im Bistum Limburg. Ein Beispiel für die Beeinflussung des Wahlverhaltens bildet der Hirtenbrief vom 11. Februar 1871, kurz vor der Reichstagswahl. Bischof Blum muss sich bewusst gewesen sein, dass der erste Reichstag wichtige Entscheidungen fällen würde, die massive Auswirkungen auf die katholische Kirche haben würden. Die Geistlichen sollten sich bemühen, auf die Reichstagswahlen „in gesetzmäßiger Weise ... größtmöglichen Einfluss zu üben“, ermahnte der Bischof. Das Ziel sei es, möglichst viele Abgeordnete den Einzug in den Reichstag zu ermöglichen, die sich für die Rechte der Kirche einsetzen würden. Noch deutlicher wurde dieses Anliegen in einem Rundschreiben vor den Landtags- und Reichstagswahlen im Oktober 1873. Blum wendete sich nicht mehr nur an die Geistlichen, die ihre Gemeindemitglieder zu prokirchlichem Wahlverhalten anregen sollten. Insofern erfüllte Bischof Blum voll und ganz die Vorwürfe vor allem Bismarcks gegen die Kirche. „Wir haben zu kämpfen... gegen die Beherrscher der Welt in dieser Finsternis“ hieß es im Hirtenbrief vom Februar 1874. Freilich handelte es sich dabei um ein Bibelzitat, nichtsdestoweniger verbarg sich darin eine massive Provokation gegen die Regierung. Der Kanzelparagraph scheint allerdings zu den Waffen des Kulturkampfs gehört zu haben, der zumindest im Bistum Limburg kaum Mobilisierungswirkung hatte. Weder in den Hirtenbriefen noch in der katholischen Presse finden sich gezielte Angriffe auf diese Vorschrift.

Maigesetze - Ausbildung der Geistlichen

In viel größerem Maß als die Einschränkung der Ordensarbeit wirkten sich die Maigesetze von 1873 vor allem mit ihren Bestimmungen zur Anstellung und Ausbildung der Geistlichen auf das religiöse Leben im Bistum Limburg aus. Sie hatten mit dem Ausfall zahlreicher Geistlicher, der Schließung des Limburger Priesterseminars und letztendlich dem Exil Bischof Blums die tiefgreifendsten Folgen. Auf diesem Feld entwickelten sich dementsprechend auch die härtesten Auseinandersetzungen. Schon während der Beratungen des Gesetzes meldete sich Bischof Blum mit einem Rundschreiben an die Priester seiner Diözese zu Wort, das an Schärfe alle bisherigen Veröffentlichungen übertraf. Zwar beschwor er noch einmal die "staatsbürgerliche Treue und patriotische Gesinnung" des Klerus, verkündete aber zugleich, dass man im Konfliktfall „Gott mehr als den Menschen gehorchen müsse (Apostelgesch. 4,19)“. Widerstand gegen den Staat erschien also zumindest als möglich. Zuvor hatte der Bischof dies stets ausdrücklich verneint.

Zunächst stand das Priesterseminar in Limburg, die zentrale Ausbildungseinrichtung des Bistums, im Mittelpunkt der Auseinandersetzungen. Die Verwaltung versuchte, Revisionen durchzusetzen, also die zumindest stichprobenartige Überwachung des Unterrichtsgeschehens, wie sie bei der protestantischen Priesterausbildung üblich war. Auf Revisionsversuche im August und November 1873, im Februar 1874 und im März 1876 reagierten die Seminarleiter Heinrich Lala mit passivem Widerstand und der Bischof mit dem Verbot, „eine andere Revision als eine solche, die sich auf bau-, feuer- und sanitätspolizeiliche Vorschriften beschränkt“ zuzulassen. Während der Anwesenheit der Beamten wurde der Unterrichtsbetrieb kurzerhand eingestellt. Die Auseinandersetzung spitzte sich schließlich zu, als bekannt wurde, dass der Limburger Stadtpfarrer und spätere Bischof Christian Roos ohne amtliche Genehmigung Vorlesungen hielt. Auf die mangelnde Kooperationsbereitschaft reagierte die Verwaltung mit der Kürzung finanzieller Zuwendungen. Zudem wurde das Studium am Limburger Priesterseminar nicht mehr als Grund anerkannt, vom Wehrdienst zurückgestellt zu werden. Das „Brotkorbgesetz“ von April 1875 erschwerte die Arbeit des Seminars zusätzlich, da die staatlichen Zahlungen komplett eingestellt wurden und nur noch geringe Eigenmittel des Bistums flossen. Die Folge war ein massiver Rückgang der Zahl der Priesteranwärter. Im Sommersemester 1875 hatte es keine Seminaristen, im folgenden Wintersemester nur neun gegeben. Am 8. April 1876 wurde das Priesterseminar vom Kultusministerium geschlossen, am 28. April fand die zunächst letzte Priesterweihe in Limburg statt. Die Limburger Theologiestudenten und die Priesteranwärter wechselten an andere Lehreinrichtungen, vorzugsweise zum Studium an die Universitäten Bonn und Dillingen und zur Seminarausbildung in die bayerischen Diözesen Augsburg und Eichstätt. Trotzdem blieben die „Limburger“ in Briefkontakt mit dem ehemaligen Regens Heinrich Lala.

Prozesse gegen Bischof Blum

Die unmittelbaren Folgen für die Priesterausbildung waren nur ein Aspekt der Maigesetze von 1873. Viel wichtiger waren die Bestimmungen, die die Besetzung von Pfarrstellen nur zuließen, wenn sie vorher bei der staatlichen Verwaltung angezeigt und von ihr genehmigt war. Bischof Blum bemühte sich zunächst, die Anzeigepflicht zu umgehen, indem er vor Inkrafttreten des Gesetzes sämtliche vakante Pfarrstellen besetzte, teilweise in Abänderung des bis dahin üblichen Ausbildungsgangs. Doch schon im Oktober 1873 kam es durch den Tod eines Pfarrers in Balduinstein zum ersten Konflikt um die Neubesetzung einer Pfarrei. Blum setzte den Nachfolger Houben ohne Anzeige bei der preußischen Verwaltung ein. Houben war ein aktiver Kulturkämpfer, der sich unter anderem während einer Katholikenversammlung vehement gegen die Ordensgesetze ausgesprochen hatte. Aus seiner Amtseinführung entwickelte sich ein Prozess, der im Mai 1874 vor dem Kreisgericht in Limburg zunächst mit einem Freispruch endete. Der Richter begründete den Freispruch damit, dass die Anzeige der Pfarrstellenbesetzung zwar vorgeschrieben, aber kein Strafmaß für eine Zuwiderhandlung festgelegt sei.

Nach Berufung von Seiten der Staatsanwaltschaft sowie Weigerungen des Bischofs, gerichtlichen Vorladungen zu folgen, stand am Ende die Verurteilung Houbens zu einer Gefängnisstrafe von siebeneinhalb Monaten sowie des Bischofs zu einer Geldstrafe. Mehrere ähnliche Prozesse gegen Priester, die aus staatlicher Sicht gesetzeswidrig tätig waren, endeten teils mit Freiheitsstrafen, teils mit Ausweisung aus dem Bezirk Wiesbaden. Sie gehörten in den Folgejahren zu den offensichtlichsten Erscheinungsformen des Kulturkampfs im Bistum und führten zur Vakanz zahlreicher Pfarrstellen.

Was die direkten Strafmaßnahmen gegen Bischöfe betraf, stellte der Prozess wegen der Besetzung der Balduinsteiner Pfarrei einen Präzedenzfall für ganz Preußen dar. Nach dem Freispruch in erster Instanz passte die preußische Verwaltung die Gesetze an und legte Geldstrafen für Verstöße gegen die Anzeigepflicht fest. Dadurch konnte die nachfolgende Prozessserie Effekte zeigen: Während zahlreiche Geistliche zu Freiheitsstrafen verurteilt oder ausgewiesen wurden, summierten sich die Geldstrafen gegen den Bischof immer weiter. Dabei kam wie in vielen anderen Fällen ein paradoxer doppelter Verstoß gegen Gesetze zum Tragen: Einerseits ergingen Urteile wegen der Amtseinsetzung ohne Anzeige bei den preußischen Behörden, andererseits legte der preußische Oberpräsident Geldstrafen fest, weil vakante Stellen nicht besetzt wurden. Alleine an einem Prozesstag wurde Blum zur Zahlung von 44.800 Mark verurteilt. Die Strafen liefen aber weitestgehend ins Leere, weil der Bischof seinen persönlichen Besitz in Erwartung der Prozesse an kirchliche Einrichtungen überschrieben und auch auf Gehaltszahlungen verzichtet hatte, die pfändbar gewesen wären. Blum selbst reagierte auf die Prozesse mit passivem Widerstand. Auf Berufungen in den Zeugenstand antwortete er in der Regel damit, dass er sowohl die Rechtmäßigkeit der staatlichen Gesetze in Kirchenfragen als auch die Zuständigkeit der weltlichen Gerichte anzweifelte. Diese Taktik, die auf Zeitgewinn ausgelegt war, kam während der Gerichtsprozesse mehrfach zum Tragen, spielte bei den Verhandlungen über die Inspektion des Priesterseminars und bei der Durchführung „verbotener“ Gottesdienste eine Rolle. Sie stellte keinen direkten Angriff auf den Staat dar und korrespondierte insofern mit der Zurückhaltung des Bischofs, in seinen Hirtenbriefen den preußischen Staat direkt anzugreifen.

In der katholischen Öffentlichkeit wurde der passive Widerstand als mögliche Taktik wahrgenommen und befürwortet. „Man widersteht dem ungerechten Gesetze, indem man nicht thut, was es befiehlt und wegen des Nichtgehorchen leidet; das ist passiver Widerstand. Aber ungerechten Anordnungen der Obrigkeit gewaltthätig entgegenzutreten, ist niemals erlaubt“, hieß es schon in der frühen Phase des Kulturkampfs im „Nassauer Boten“. Hier spiegelte sich die Auffassung wider, dass man auch in Unterstützung der Position der Kirche dem Staat gegenüber treu zu bleiben habe, wie sie auch aus den Hirtenbriefen sprach. Unter den Katholiken wurde der ohnehin sehr populäre Bischof angesichts der staatlichen Zwangs- und Strafmaßnahmen zu einer fast schon märtyrerhaften Gestalt, an der sich der Kulturkampf fokussierte und die es vielen ermöglichte, durch persönliche Beifallsbekundungen in der Auseinandersetzung Stellung zu beziehen. Allein die Anwesenheit des Bischofs führte, vor allem in den ländlichen Gebieten des Westerwalds, dessen bäuerliche Bevölkerung nach ihrer Tracht im „Nassauer Boten“ den Titel „Blaue Husaren“ erhielt, zu Massenversammlungen mit mehreren tausend Teilnehmern. Ab dem Sommer 1874 setzten regelrechte „Pilgerzüge“ aus dem Umland nach Limburg ein. Dieser Massenbewegung schlossen sich auch die Vertreter des politischen Katholizismus an. Im Juli 1874 organisierte der Zentrums-Abgeordnete Lieber einen Zug Frankfurter Katholiken nach Limburg.

Eine besondere Form des passiven Widerstands gegen die Strafmaßnahmen zeigte sich bei der Versteigerung der Reisekutsche des Bischofs am 1. Juni 1874 in Limburg. Die Preise wurde von der Gemeinschaft der Bieter niedrig gehalten. Protestantische und jüdische Bürger beteiligten sich nicht an den Auktionen. Die für das Mindestgebot von 245 Talern ersteigerte Kutsche wurden danach in einer feierlichen Prozession, an der sich angeblich die Hälfte der Limburger Bürger beteiligten, dem Bischof zurückgebracht und als unpfändbare „Leihgabe“ überlassen. Nach dem gleichen Muster endeten auch die drei anderen Pfändungsversuche.

Da Blum mit diesen Mitteln nicht beizukommen war, begann die preußische Verwaltung im Jahr 1876, massivere Schritte vorzubereiten. Bereits im Frühjahr 1876 war in Limburg bekannt geworden, dass in Berlin ein Amtsenthebungsverfahren gegen den Bischof in Vorbereitung sei. Als Reaktion auf diese Besorgnis erregenden Nachrichten begannen Blum und seine Mitarbeiter, den Gang ins Exil vorzubereiten. Der Bischof wollte sich dadurch dem Zugriff des Staats entziehen. Bei seinem Verbleib in Limburg wären Sanktionen bis hin zur Inhaftierung des 70-Jährigen möglich gewesen. Gerüchten zufolge waren im Gefängnis in Dillenburg bereits Räume vorbereitet worden. Der preußische Oberpräsident von Ende handelte schließlich am 17. Oktober 1876. In einem Schreiben warf er Blum „systematischen Widerstand gegen die Staatsgewalt“ vor. Mit Berufung auf die Maigesetze forderte von Ende Blum auf, binnen zehn Tagen zurückzutreten. Andernfalls drohe ein Amtsenthebungsverfahren. Der Bischof lehnte die Aufforderung ab. „Eine staatsbehördliche Entlassung aus dem bischöflichen Amte gibt es nicht“, hieß es in dem Antwortschreiben an von Ende. Blum beanspruchte darin, auf der Grundlage des Reichsdeputationshauptschlusses und der in ihm verankerten Freiheitsrechte der Kirchen zu handeln.

Bischof Blums Gang ins Exil

Als das Antwortschreiben am 25. Oktober 1876 in die Post ging, war der Gang Blums ins Exil bereits beschlossen und organisiert. Am folgenden Tag reiste der Bischof unter strenger Geheimhaltung und mit dem Namen „Pastor Flos“ (lat. flos = Blume) über Mainz nach Aschaffenburg und schließlich nach Böhmen, wo er im Schloss Haid bis 1883 im Exil blieb. Zunächst wurde sein Aufenthaltsort geheim gehalten. Domdekan Karl Klein übernahm als „Geheimdelegat“ inoffiziell die Amtsgeschäfte im Bistum Limburg. Klein versorgte Blum während seines Exils regelmäßig mit Informationen aus dem Bistum und nahm Anweisungen aus der Ferne entgegen. Darüber hinaus entwickelte sich mit zunehmenden Bekannt werden des Exilortes ein reger Brief-, Telegramm- und Besuchsverkehr zwischen Limburg und Haid. Gelegentlich äußerte sich der Bischof auch mit Briefen, die im „Nassauer Boten“ veröffentlicht wurden. Über die gesamte Exilszeit hinweg blieb der Bischof eine äußerst populäre Identifikationsfigur für die Katholiken.

In Limburg bemühte sich derweil die preußische Verwaltung, den Aufenthaltsort des Bischofs ausfindig zu machen - ohne Erfolg. Aus dem Exil schrieb Blum 1877 den letzten Hirtenbrief vor 1884. Deutlich wird darin die größere Freiheit des Bischofs erkennbar, von außerhalb des preußischen Staatsgebiets die Folgen des Kulturkampfs anzusprechen. In dem Schreiben war nicht mehr nur die Rede von wenig konkreten „Bedrängungen“ oder „Gefahren“, denen die Kirche ausgesetzt sei. Blum kritisierte erstmals detailliert die Kampfmaßnahmen der Regierung mit ihren Folgen im Bistum. Damit war der Bogen offensichtlich überspannt: Bis zum Ende des Exils durften keine Hirtenbriefe mehr erscheinen. Am 13. Juni 1877 erging schließlich in Abwesenheit die richterliche Absetzung des Bischofs. Die Richter des königlichen Gerichtshofs für kirchliche Angelegenheiten argumentierten vor allem mit dem Treueeid des Bischofs auf Preußen aus dem Jahr 1867. Dem stellten sie verschiedene öffentliche Äußerungen Blums gegenüber. Die Justiz sah im Verhalten des Bischofs einen Angriff auf die Machtvollkommenheit des Staates, oder zumindest einen Verstoß gegen die Grundregel, „dass die Gesetze unbedingt alle Staatsangehörige, für welche sie erlassen sind, binden und das Maß ihrer Geltung nur in sich selbst tragen“. Das Domkapitel wurde aufgefordert, entsprechend den Maigesetzen einen Bistumsverweser zu wählen, was das Gremium ohne Angabe von Gründen ablehnte. Am 4. Oktober 1877 trat schließlich der allgemein gegenüber der klerikalen Bistumsverwaltung kompromissbereite Regierungs-Assessor Rabe die kommissarische Verwaltung des Bistumsvermögens an.

Auswirkungen der Pfarrvakanzen

Neben dem Exil des Bischofs fand der Kulturkampf im Bistum Limburg seinen unmittelbaren und andauerndsten Ausdruck in den fortgesetzten Gerichtsprozessen um die Besetzung von Pfarrstellen. Diese Prozesse endeten im Regelfall damit, dass die betreffende Pfarrstelle nicht besetzt wurde. Bis zu 45 der 148 Pfarreien des Bistums mussten offiziell ohne Pfarrer auskommen. Zwar war unter Umständen der vom Bistum vorgesehene Pfarrer vor Ort, aus Sicht des Staates hielt er sich dort aber als Privatperson auf und machte sich strafbar, wenn er Seelsorgedienst versah. Dazu kamen 28 Pfarreien, in denen der Kaplan fehlte. Allein im bayerischen Exil lebten 1883 42 Priester aus der Diözese Limburg. Die Unterversorgung mit seelsorgerischer Betreuung, die sich seit Inkrafttreten der Ordensgesetze abgezeichnet hatte, verschärfte sich zusehends. Sakramente konnten nicht mehr überall gespendet werden, was einen regelrechten „Seelsorgetourismus“ in die Orte, die noch über einen Pfarrer verfügten, zur Folge hatte. Beerdigungen mussten ohne Priester stattfinden.

Formen des passiven Widerstands gegen die staatlichen Priesterabsetzungen waren weit verbreitet und schafften eine begrenzte Abhilfe. Unter konspirativen Bedingungen, mit Flüsterpropaganda statt Glockengeläut und mit Wachtposten, die vor Polizeiaktionen warnen sollten, zelebrierten die „illegalen“ Pfarrer mit ihren Gemeinden Gottesdienste. Zum Teil waren solche Zusammenkünfte in den Kirchen oder in Privathäusern über mehr als ein Jahr hinweg möglich. Die Anklageschrift gegen Blum aus dem Jahr 1877 konstatiert sogar, „dass die Geistlichen der Diöcese sich dem Gesetz vom 11. Mai 1873 in keinem einzigen Fall gefügt haben“. Man muss davon ausgehen, dass die Verwaltung und die Gendarmerie auf der lokalen Ebene die Gottesdienste bewusst nicht wahrnahmen und es so ermöglichten. Ein Grund dafür ist vermutlich die Tatsache, dass unterhalb der Ebene der Landräte die alten nassauischen Beamten von Preußen übernommen worden waren und dadurch den eingesessenen Katholiken selbst dann wohlwollend gegenüberstanden, wenn es sich bei ihnen selbst um Protestanten handelte. Auch Ludwig Carl Christoph von Bodelschwingh, der Oberpräsident von Hessen-Nassau bis zum Jahr 1875, beschränkte sich auf die Umsetzung der Kampfgesetze „nach Vorschrift“, erst sein Nachfolger von Ende griff zu schärferen Kampfmaßnahmen. Andererseits schienen auch katholischer Klerus und Laien eher an einer Entschärfung als an einer Entscheidung in einer Kraftprobe interessiert gewesen zu sein. Forderungen nach einer Loslösung von Preußen und einer Wiedergründung von Nassau als eigener Staat im Deutschen Reich waren selten anzutreffen, anders als in anderen katholischen Gebieten.

Finanzielle Auswirkungen

Am 1. Juli 1875 trat das Sperr- oder Brotkorbgesetz in Kraft, das auch dem Bistum Limburg sämtliche staatliche Zuwendungen entzog. Die preußische Verwaltung behielt in jedem Jahr größere Summen ein, teils aus den vertraglich vereinbarten staatlichen Zuschüssen, teils aus dem Ertrag des Kircheneigentums, das vom Staat im Zentralkirchenfonds verwaltet wurde. Höhler rechnet akribisch zusammen, dass in den achteinviertel Jahren der Sperre 773.244 Mark und 62 Pfennige einbehalten worden seien. Das Bistum sei in dieser Zeit vor allem durch Spenden von Laien und Geistlichen, auch aus anderen Diözesen, finanziell handlungsfähig geblieben.

Konflikt mit den Altkatholiken

Vor allem im Verwaltungszentrum Wiesbaden hatte sich eine große altkatholische Gemeinde gebildet. Die staatliche Verwaltung gestand den Altkatholiken 1876 die Mitnutzung der Bonifatiuskirche zu. Die örtliche römisch-katholische Gemeinde zog sich daraufhin aus der Kirche zurück und musste sich mit beengten Räumlichkeiten zufriedengeben. Blum beklagte dies in seinem Hirtenbrief von 1877 als Unrecht, da die altkatholische Gemeinde sich von der römisch-katholischen „und ihrem Pfarrer abgesondert, vom Diözesanbischof und Metropoliten durch Bestellung eines eigenen Bischofs augenscheinlich losgesagt“ habe und deshalb kein Anrecht auf das Gebäude mehr habe. Auch in anderen Hirtenbriefen war die Kritik am Unfehlbarkeitsdogma wiederholt ein zentraler Punkt. Bischof Blum versuchte immer wieder, die Autorität des Papstes auf biblische und frühchristliche Grundlagen zu stellen. Die Kritik an den Pfarrern und Gläubigen, die „durch Trennung von ihrem Haupte den das kirchliche Lehramt beseelenden Geist der Wahrheit verlieren und so in Irrthümer verfallen“, wird wesentlich vehementer und deutlicher vorgebracht, als die Kritik an den eigentlichen Kontrahenten im Kulturkampf, den Vertretern des Staats.

Die Rückkehr Blums

Mit dem Einsetzen der intensiven Verhandlungen zwischen Papst Leo XIII. und Reichskanzler Otto von Bismarck seit 1878 begannen sich sowohl der exilierte Bischof Blum als auch die Leitungsebene des Bistums und, wenn auch langsamer, die katholische Öffentlichkeit mit Möglichkeiten zu Beilegung des Kulturkampfes zu befassen. Blum scheint von Böhmen aus eher eine unnachgiebige Linie verfolgt und sogar eine Revolution der katholischen Bevölkerung als Möglichkeit für ein sieghaftes Ende des Konflikts nicht abgelehnt zu haben. In der Priesterschaft an der Spitze des Bistums scheint während der Abwesenheit Blums eine Strategie mehr Einfluss gewonnen zu haben, die eine einvernehmliche Einigung mit dem Staat als erstrebenswert ansah. Bedeutendster Vertreter dieser Linie war Domdekan Karl Klein, der mächtigste Mann im Bistum. Er hatte sich von seinem früheren kämpferischen Standpunkt entfernt, wohl auch aus zunehmender Angst vor der neuen Bedrohung durch den Sozialismus. Klein erklärte sich 1880 prinzipiell mit dem Angebot Bismarcks einverstanden, die Kampfgesetze beizubehalten, aber durch Verwaltungsregelungen ihre Durchsetzung zu verhindern. Blum blieb dagegen explizit auf dem Standpunkt, dass die Kirche sich durch diese Vereinbarung, die einzig und allein die Besetzung der Pfarrstellen ermögliche, alle anderen Forderungen aber unerfüllt lasse, aller Mittel beraube, auf den Staat Druck auszuüben. Dem Limburger Domkapitel gehörten sowohl Vertreter der „harten Linie“ als auch kompromissbereite Kleriker an. In der kirchlichen Praxis im Bistum Limburg zeigte die verwaltungstechnische Entschärfung der Kampfgesetze bereits im Sommer 1881 erste Effekte. Die juristische Verfolgung von Pfarrern, die „illegal“ seelsorgerisch tätig waren, also ohne staatliche Genehmigung ihrer Amtseinsetzung, wurde ausgesetzt. Kommissar Rabe gab Geldmittel frei, mit denen diese Pfarrer besoldet wurden. In der Frage der Rückkehr des Bischofs gab es vorerst allerdings keine Bewegung. Ein Appell des Domkapitels an Kaiser Wilhelm am 5. Mai 1882 anlässlich des goldenen Priesterjubiläums Blums blieb ohne Erfolg.

Auch die Verhandlungen zwischen Papst und Kanzler erreichten vorerst keinen Durchbruch. Dafür wurde der Kulturkampf vor allem auf der Verwaltungsebene in kleinen Schritten entschärft. Mit dem zweiten Milderungsgesetz vom 31. Mai 1882 wurden die Voraussetzungen geschaffen, abgesetzte Bischöfe wieder in ihre Ämter einzusetzen. Ab dem Sommer 1883 waren in Limburg Gerüchte zu hören, dass die Rückkehr Blums vorbereitet werde. Am 3. Dezember 1883 wurde der Bischof schließlich vom Kaiser begnadigt und kehrte am 19. Dezember im Triumphzug in sein Bistum zurück. Die Empfangsfeste in Frankfurt und Limburg demonstrierten erneut die ungebrochene Popularität Blums. Gleichzeitig mit der Rückkehr des Bischofs wurden die staatlichen Zuwendungen an das Bistum wieder gezahlt. Als Gegenleistung wechselten drei ehemalige hessen-homburgische Pfarreien von Mainz an das Bistum Limburg. Preußen hatte daran großes Interesse, weil die Pfarreien zu seinem Hoheitsgebiet gehörten und nicht dem „ausländischen“ Bistum Mainz unterstellt sein sollten. Zahlreiche Pfarreien konnten aufgrund der „diskretionären Vollmachten“, die schließlich auch der gesundheitlich schwer angeschlagene Blum akzeptiert hatte, wieder besetzt werden. Langsam kehrten Priester des Bistums aus ihren bayerischen „Exildiözesen“ zurück. In dieser Zeit kam es zum Wechsel des Kreises Biedenkopf aus der Zuständigkeit des Bistums Mainz nach Limburg. Allerdings gab es dort nur rund 200 Katholiken. Erst nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden durch den Zuzug von Flüchtlingen dort größere Gemeinden.

Der Bischof selbst zeigte sich schlagartig versöhnlich gegenüber dem Staat. Sein erster Hirtenbrief nach dem Exil erschien erst am 12. Februar 1884. Das Exil wurde nur am Anfang des umfangreichen Hirtenbriefes kurz abgehandelt, verbunden mit Dank an den Kaiser für die Begnadigung. Im Gegensatz zu den Hirtenbriefen der Jahre vor 1877 war der Kulturkampf ein untergeordnetes Thema. Zwar ging es in dem gesamten Hirtenbrief um die Bedrohung der Kirche durch „Teufel, Welt und Fleisch“, um die „Kämpfe, Leiden und Bedrängnisse, welche die dem göttlichen Heilande beharrlich nachfolgenden Kinder Gottes auf Erden zu erdulden haben,“ doch in einer stark theologisch verklausulierten Art und fast ohne Bezüge zur politischen Lage.

Blum blieb nach seiner Rückkehr nur ein Jahr lang im Amt. Während der Exilzeit hatte sich sein Gesundheitszustand ständig verschlechtert. Am 30. Dezember 1884 starb der 76-Jährige nach 42 Jahren im Amt.

Kulturkampf unter den Nachfolgern Blums

Als Blums Nachfolger wurde bereits im Februar 1885 Johannes Christian Roos gewählt. Nachdem die preußische Regierung mehrere bekannte Ultramontane aus der Wahlliste gestrichen hatte, wählte das Kapitel Roos als weniger exponierten, aber doch eindeutig ultramontanen Geistlichen zum Bischof. Jedoch blieb die erwartete erneute Verschärfung des Kulturkampfes aus. In seinem ersten Hirtenbrief erwähnte Roos den noch immer andauernden Konflikt mit keinem Wort. Allerdings fehlte auch ein ausdrückliches Bekenntnis zur staatlichen Obrigkeit, wie Blum es außer in den härtesten Kampfzeiten immer in seine Hirtenbriefe aufgenommen hatte. Selbst für seinen Ruf als gemäßigt Ultramontaner kam Roos der preußischen Verwaltung überraschend stark entgegen und schlug vor allem in Verhandlungen mit dem hessen-nassauischen Oberpräsidenten von Eulenburg sehr versöhnliche Töne an. Roos wurde bereits am 27. Juli 1886 zum Erzbischof von Freiburg ernannt, musste also sein Limburger Amt wieder aufgeben.

Die Orden verstärkten unmittelbar nach der Beilegung des Kulturkampfes ihre Aktivität im Bistum Limburg wieder. Nach den Friedensgesetzen von 1887 setzte vor allem in Frankfurt relativ rasch die Gründung neuer Niederlassungen von Frauenorden mit eindeutig caritativer und sozialer Ausrichtung ein. Männerorden wurden vom Staat sehr misstrauisch beobachtet, vor allem solche, die als „jesuitenverwandt“ galten. Zögerlich kehrten vor allem diejenigen Orden zurück, die streng weltabgewandt lebten und sich mit der Wallfahrtsbetreuung, caritativen und missionarischen Aufgaben befassten. Im Mai 1887 nahm auch das Limburger Priesterseminar seine Arbeit wieder auf. Die preußische Verwaltung bewilligte sogar Geld zum Ausbau des Seminargebäudes.

Mit dem Wechsel von Roos nach Freiburg eröffnete sich für die preußische Regierung unverhofft schnell die Möglichkeit, Karl Klein zum Bischof von Limburg zu machen, der längst zum Anführer der staatsfreundlichen und kompromissbereiten Fraktion im Domkapitel geworden war. Der Gefahr der erneuten Wahl eines Ultramontanen, der sich womöglich weniger entgegenkommend als Roos gezeigt hätte, wollte die preußische Verwaltung sich nicht aussetzen. Da eine starke ultramontane Fraktion unter Matthias Höhler, dem Generalvikar und ehemaligen Privatsekretär Blums, das Domkapitel beherrschte, entschloss sich die preußische Regierung, den gewöhnlichen Weg der Bischofswahl zu umgehen. Dabei machte sie es sich zu nutzen, dass Papst Leo gerade 1886 mit der Vermittlerrolle im Karolinen-Streit einerseits von Bismarck als Völkerrechtssubjekt anerkannt worden war, andererseits aber auf deutsche Unterstützung im inneritalienischen Machtkampf angewiesen und deshalb massiv auf eine schnelle Kompromisslösung des Kulturkampfs bedacht war. Darüber hinaus war es ohnehin eine Leitlinie des Papstes, dass der Kulturkampf durch politische Verhandlungen zwischen den Staaten und dem Heiligen Stuhl und nicht etwa intern zwischen Regierung und Landeskirchen zu beenden sei. Mit seinem Friedenskurs traf Leo auf wenig Unterstützung im weiterhin kampfbereiten deutschen Episkopat. In Limburg bot sich die Gelegenheit, einen Bischof zu installieren, der den Kurs des Papstes unterstützen würde. Am 15. September 1887 entzog Leo dem Limburger Domkapitel das Wahlrecht und ernannte zehn Tage später Klein zum Bischof.

Klein übernahm sofort die Auffassung des Papstes, dass der Kulturkampf nur durch eine einvernehmliche Regelung zwischen Staat und Kirche zu lösen sei. Veröffentlichungen am Anfang seiner Amtszeit unterstrichen immer wieder die „Concordia inter Imperium et Sacerdotium“. In seinem ersten Hirtenbrief betonte er dann auch die Wichtigkeit, „dass das Verhältnis von Staat und Kirche ein wohlgeordnetes und friedliches ist“. Der Kaiser wurde noch vor dem Papst genannt, als es um die Verdienste bei der Beendigung des Kulturkampfes ging. Eine deutliche politische Umsetzung des sich andeutenden Kurses erfolgte 1887 im Septennatsstreit, als sich die Zentrumsfraktion im Reichstag weigerte, den Heeresetat für sieben Jahre zu genehmigen und damit für diese Zeitspanne ein wichtiges Machtinstrument des Parlaments aufzugeben.

Zusammen mit dem Fuldaer Bischof Kopp war Klein der einzige deutsche Bischof, der sich klar für die päpstliche Linie und damit gegen die Ablehnung des Septennats durch die Zentrumspartei aussprach. Nach innen bemühte er sich vor allem um die Wiederherstellung der kirchlichen Strukturen, die unter dem Kulturkampf gelitten hatten. Eine mit Blum vergleichbare Popularität erreichte er nicht. 1889 gab Limburg die ehemaligen nassauischen Exklaven Harheim und Dornassenheim, die 1866 zu Hessen-Darmstadt gewechselt waren, an das Bistum Mainz ab. Bereits vor dem Kulturkampf waren als Reaktion auf das Bevölkerungswachstum zusätzlich Seelsorgebezirke eingerichtet worden. Diese Politik setzte sich nun fort. Von 1887 bis 1897 entstanden 17 neue Pfarreien und zwölf Seelsorgebezirke. Auch der Ausbau von Missionsstationen des Bonifatiuswerks in der Diaspora ging weiter voran. Am 1. Oktober erschien mit dem "St. Lubentiusblatt" erstmals eine eigene katholische Sonntagszeitung des Bistums, die 1934 in "St. Georgsblatt" umbenannt wurde.

Unter Klein begann auch die Wiederansiedlung von Orden, die zunächst die verwaisten Wallfahrtsstätten besetzten. Wichtigste Neuansiedlung war 1888 die der Zisterzienser in der Abtei Marienstatt. 1892 gründeten die Pallottiner in Limburg das Mutterhaus ihrer deutschen Ordensprovinz.

Kleins Amtszeit dauerte bis zu seinem Tod 1898 an. Von „Kulturkampf“ kann zu diesem Zeitpunkt nicht mehr die Rede sein. Allerdings wurden zahlreiche Priester von der preußischen Verwaltung nach wie vor als „ultramontan“ eingestuft.

Das Bistum unter Dominikus Willi

Am 15. Juni 1898 wählte das Domkapitel den 54-jährigen, aus der Schweiz stammenden Marienstatter Zisterzienserabt Dominikus Willi. Zuvor hatte sich die preußische Kreisverwaltung für Willi und den Generalvikar Georg Hilpisch als "staatstreue" Kandidaten ausgesprochen. Willi war der bislang einzige Ordensangehörige auf dem Limburger Bischofsstuhl. Auch als Bischof trug er häufig seine Ordenstracht. Im Gegensatz zu Klein verfolgte er ein deutlich pastoral ausgerichtetes Amtsverständnis. Fünf neue Pfarreien und 21 Seelsorgebezirke wurden in seiner Amtszeit eingerichtet. Ab 1900 betraf dieser Ausbau der Seelsorge vor allem die Großstädte Frankfurt und Wiesbaden. In Frankfurt stieg der Katholikenanteil durch Zuzug und Eingemeindungen von 4,9 (1851) auf 24,3 Prozent (1913). In Wiesbaden gab es 1862 5.600 und 1887 16.000 Katholiken.

Mehrere Niederlassungen von Frauenorden wurden im Bistum eröffnet, zumeist mit caritativer und schulischer Ausrichtung und ohne dass es zu Konflikten wegen der erforderlichen staatlichen Genehmigung gekommen wäre. Die Dernbacher Schwestern, die ihren Ursprung im Bistum hatten, stellten den stärksten Frauenorden. Die Verhandlungen um weitere Männerorden verliefen zäher. So verhandelten Bistum und staatliche Verwaltung rund 13 Jahre lang über eine Ordensansiedlung in Frankfurt, bis 1900 Kapuziner dort als Aushilfen in der Seelsorge tätig werden durften. 1901 wirkte, zunächst illegal, der erste Jesuit wieder in Frankfurt. Die Stadt wurde 1913 während der politischen Debatte um eine Aufhebung des Jesuitengesetzes zum Schauplatz heftiger propagandistischer Auseinandersetzungen zwischen Katholiken und Protestanten.

Um die Jahrhundertwende erlebte das katholische Vereinswesen einen Aufschwung, wobei sich der Schwerpunkt weg von den ländlichen Regionen und vor allem Limburg wanderte, wo um 1850 zahlreiche Vereine entstanden waren. In Frankfurt nahmen in dieser Phase das Kolpingwerk mit seinen Gesellenvereinen, Dienstbotenvereine sowie der 1890 gegründete Volksverein für das katholische Deutschland Führungspositionen ein. Diese Vereine griffen die Impulse der neu entwickelten katholischen Soziallehre auf und engagierten sich vor allem sozial, in der beginnenden Jugendarbeit und für die Volksbildung. Christliche Gewerkschaften entstanden zwar auch in Frankfurt, hatten dort aber noch geringeren Zulauf als im gesamten Reichsgebiet. Am 19. November 1897 gründete Matthäus Müller den ersten Diözesan-Caritasverband überhaupt, der jedoch bald wieder aufgelöst wurde. Müller hatte sich bereits zuvor mit der Einrichtung von "Rettungsanstalten" für Jugendliche hervorgetan, die nicht auf dem zeittypischen System von Strenge und Strafen aufbauten. 1901 entstand für Frankfurt ein weiterer Caritas-Verband, der Bestand hatte. Der Diözesan-Verband wurde 1914 erneut gegründet.

Das Bistum während des Ersten Weltkrieges und der Weimarer Republik

Demografisch wurde die Zeit der Weimarer Republik nach dem Ersten Weltkrieg für das Bistum Limburg durch den steigenden Anteil der Katholiken in den beiden Städten Frankfurt und Wiesbaden bestimmt. 1914 lebten rund 25 Prozent der Katholiken in der Stadt Frankfurt. 1936 waren es in Frankfurt und Wiesbaden zusammen 45,5 Prozent. Damit war Frankfurt, anders als in den Jahrhunderten zuvor, keine Diaspora-Region mehr.

Nachdem Bischof Willi am 6. Januar 1913 gestorben war, wählte das Domkapitel bereits am 22. Januar Augustinus Kilian zu seinem Nachfolger. Im folgenden Jahr veränderte er den Zuschnitt der Dekanate geringfügig. Die Seelsorge in Frankfurt wurde dagegen von 1917 bis 1922 durch die Einrichtung mehrerer neuer Pfarreien grundlegend neu organisiert. Nachdem 1917 die letzten Kulturkampf-Gesetze gegen Ordensniederlassungen aufgehoben worden waren, kehrten vor allem die Franziskaner (OFM) in das Bistum zurück. Noch 1917 eröffneten sie in ihrer alten regionalen Zentrale Hadamar ein Studienhaus für den Ordensnachwuchs. 1926 wurde ein Exerzitienhaus unter franziskanischer Leitung in Hofheim eröffnet. Die Jesuiten wendeten sich verstärkt der Seelsorge in Frankfurt zu. Auch verschiedene neue Niederlassungen von Schwesternorden datieren auf die Zwischenkriegszeit.

Mit dem Preußenkonkordat von 1929 wechselte das Bistum Limburg von der Kirchenprovinz Freiburg zur Kirchenprovinz Köln. Zudem wechselten mehrere vormals selbstständige Gemeinden, die in den vorangegangenen Jahrzehnten als Stadtteile an Frankfurt angeschlossen worden waren, vom Bistum Fulda in die Limburger Diözese, was in diesen Orten nicht immer auf Zustimmung stieß. Vom Eschersheimer Pfarrer Raban Fröhlich ist der Ausspruch überliefert: „Das Beste an den Limburgern ist noch ihr Käse - und der stammt noch nicht einmal von da.“ Darüber hinaus stärkte das Konkordat die Stellung Roms bei der Bischofswahl, zu Ungunsten sowohl des Limburger Domkapitels als auch des preußischen Staats.

Urbanisierung und Liberalisierung

Emblem der Philosophisch-Theologischen Hochschule Sankt Georgen

Emblem der Philosophisch-Theologischen Hochschule Sankt Georgen

Nach dem Ersten Weltkrieg musste sich auch das Bistum Limburg verstärkt mit den Herausforderungen der gesellschaftlichen Umbrüche befassen, nicht zuletzt, weil sich der seelsorgerische Schwerpunkt von den ländlichen Regionen stärker nach Frankfurt verschob. So wurden auf der ersten Diözesansynode am 28. und 29. Juli 1920 unter anderem über die Vereinbarkeit von Kirchen- und SPD-Mitgliedschaft debattiert, über Kirchenaustritte und die zunehmende Schwierigkeit, junge Menschen mit Seelsorge und Verkündigung zu erreichen. Unmittelbar nach dem Ersten Weltkrieg wurde der Quickborn-Bund im Bistum aktiv, ab dem Ende der 1920er Jahre verstärkt die Deutsche Pfadfinderschaft Sankt Georg. In dieser Zeit begannen auch die hergebrachten katholischen Jungmännervereine angesichts zurückgehender Mitgliederzahlen Elemente der bündischen Jugendbewegung umzusetzen. Von 1926 bis 1932 wuchs die Zahl der Jungmännervereine im Bistum von 75 auf 225 an. Wichtiger Förderer der kirchlichen Jugendbewegung in dieser Zeit war, gerade angesichts wachsender Auseinandersetzungen mit nationalistischen und sozialistischen Jugendverbänden der spätere Bischof Ferdinand Dirichs.

Weihnachten 1926 erschien die erste Ausgabe der „Rhein-Mainischen Volkszeitung“, der ersten Kirchenzeitung für die Großstadt Frankfurt. Das von Friedrich Dessauer geprägte Blatt wurde das Sprachrohr einer neuen, liberal ausgerichteten Form des politischen Katholizismus, das weit über das Bistum hinaus wirksam wurde. Bereits im Januar 1927 kam es zu ernsthaften Auseinandersetzungen mit der Bistumsführung wegen des progressiven Kurses der Volkszeitung.

Schon 1917 hatte es Überlegungen zur Einrichtung einer katholischen kirchlichen Hochschule in Frankfurt gegeben. Träger sollten die zurückkehrenden Jesuiten werden. Als Organisationsform stand ein Anschluss als Fakultät an die Johann Wolfgang Goethe-Universität sowie eine Neugründung in Limburg zur Diskussion. Wichtigster Fürsprecher der Hochschulgründung war Generalvikar Matthias Höhler. Zunächst scheiterte die Gründung jedoch an den mangelnden finanziellen Mitteln. Entwürfe und Verhandlungen wurden jedoch weiter betrieben. 1925 erwarb das Bistum schließlich die Frankfurter Villa Grunelius. Am 15. Oktober 1926 begann der Lehrbetrieb an der Philosophisch-Theologischen Hochschule Sankt Georgen. In Limburg wurde 1931 der Neubau des Priesterseminars eingeweiht.

Antonius Hilfrich als neuer Bischof

Heilig-Kreuz-Kirche in Frankfurt-Bornheim von Martin Weber von 1929, seit 2007 als Profilkirche Sitz des Zentrums für christliche Meditation und Spiritualität

Da Kilians Gesundheit stark angeschlagen war, erhielt er am 31. März 1930 auf eigene Bitte Antonius Hilfrich als Koadjutor zur Seite gestellt, der nach Kilians Tod am 30. Oktober zu dessen Nachfolger ernannt wurde. Damit hatte das Bistum einen als konservativ eingestuften Bischof. Er scheute die Auseinandersetzung mit den Machthabern des „Dritten Reiches“, verhielt sich Bestrebungen zur Liturgiereform gegenüber ebenso ablehnend wie gegenüber der katholischen Jugendbewegung. Die Herz-Jesu-Verehrung förderte er massiv. Eine prägende Gestalt dieser Zeit war zudem Matthäus Göbel, der von 1920 bis 1947 das Amt des Generalvikars innehatte.

Unter Hilfrich wurde die Bedeutung der städtischen Seelsorge mit der Einrichtung von vier Dekanaten für Frankfurt, eines für Wiesbaden und eines für Hofheim weiter gestärkt. 1933 wurde der vorher zum Bistum Trier gehörende Landkreis Wetzlar in das Bistum eingegliedert, wo allerdings nur gut 3.000 Katholiken lebten. Damit erhielt das Bistum seine noch heute bestehende geografische Ausdehnung.

1931 wurde ein neues Gesangbuch aufgelegt. Mit der hohen Zahl von 210 deutschsprachigen Liedern nahm die Sammlung unter den deutschen Bistümern eine Ausnahmestellung ein. Verschiedene Neubauten von Kirchen dieser Zeit waren auf einen Gottesdienst ausgelegt, bei dem der Priester den Gläubigen zugewendet stand, und erfüllten damit eine zentrale Idee der Liturgie-Reformer. Besonders bedeutend waren die Kirchenbauten von Martin Weber in Frankfurt, wie die Heilig-Kreuz-Kirche in Frankfurt-Bornheim. Bischof Hilfrich sprach sich mehrfach ablehnend zu solchen und ähnlichen Entwicklungen aus. Insbesondere unter den Frankfurter Pfarrern gab es aber zahlreiche Reform-Befürworter.

Das Bistum im "Dritten Reich"

Repression

Bischof Hilfrich gehörte nach der "Machtergreifung" der Nationalsozialisten zur Gruppe der Bischöfe, die zunächst nicht die neuen Machthaber unterstützen, sondern erst deren Haltung der Kirche gegenüber abwarten wollten. Ende März 1933 kam es zu ersten Auseinandersetzungen zwischen Staat und Bistum, als mehrere regimekritische Geistliche verhaftet wurden. Ab dem 1. Juli begann die Gestapo gegen katholische Verbände vorzugehen, was sich zunächst vor allem in Frankfurt auswirkte. Insbesondere die Rhein-Mainische Volkszeitung geriet unter massiven Druck. Unter anderem wurde Friedrich Dessauer verhaftet. Die Geistlichen kamen dagegen im Verlauf des Sommers aus der Haft frei. Im Januar 1934 erhielt die Volkszeitung einen nationalsozialistischen Führungsstab und wurde rund ein Jahr später eingestellt. Auch die Verhaftungen Geistlicher wurden fortgesetzt. Darüber hinaus wurden katholisch engagierte Beamte entlassen und katholische Bibliotheken durchsucht. Zwischen der Hitlerjugend und katholischen Jugendorganisationen kam es zu heftigen Auseinandersetzungen in die staatliche Stellen auf der Seite der HJ eingriffen. Vertreter des Bistums verhandelten in dieser Phase mit Funktionsträgern in Staat und NSDAP, um Vereinbarungen zu treffen, die katholische Strukturen erhalten sollten. 1934 wurden diese Gespräche abgebrochen.

In den folgenden Jahren spielten sich die Auseinandersetzungen zunächst vor allem auf örtlicher Ebene ab. Regimekritische Äußerungen einzelner Pfarrer führten mehrfach zu Beschwerden aus Staat und NSDAP beim Bistum. Die Bistumsspitze kommentierte die politische Lage dagegen nicht, was wiederum Unzufriedenheit unter den regimekritischen Vertretern von Geistlichkeit und organisiertem Katholizismus hervorrief. Insbesondere als im Sommer 1934 am Rande des "Röhm-Putsches" auch prominente Katholiken bedroht und ermordet wurde, gab es nachdrückliche Forderungen, dass der Bischof sich dazu äußern solle, was jedoch nicht geschah. Ähnlich ergebnislos blieben Aufforderungen aus der Geistlichkeit, dass Hilfrich sich gegen das im Januar 1935 verabschiedete "Landjahrgesetz" aussprechen solle. Lediglich in einem Hirtenbrief und kircheninternen Rundschreiben äußerte er milde Kritik.

Ab dem Sommer 1935 setzten verstärkte Repressalien gegen die katholische Kirche ein. Erstmals seit 1933 wurden ab dem Mai 1935 wieder Geistliche verhaftet, teils weil sie Kritik gegen das Regime oder die NS-Ideologie geübt hatten, teils wegen Vorwürfen über angebliche Devisenvergehen. Die Verhaftungswelle begann in Wetzlar, wo es besonders heftige Auseinandersetzungen zwischen der katholischen Jungschar und der HJ gab. Bei der 700-Jahr-Feier des Dombaus am 18. August in Limburg durften keine Lautsprecheranlage verwendet werden. Im Oktober marschierten erstmals NSDAP-Mitglieder nachts vor der Bischofswohnung auf. Zu solchen nächtlichen Kundgebungen kam es in der Folge immer wieder in unregelmäßigen Abständen. Der NSDAP-Kreisparteitag in Limburg am 27. Oktober war von scharfen Angriffen gegen die katholische Kirche geprägt. Mit einer Hausdurchsuchung im Mutterhaus der Barmherzigen Brüder von Montabaur, einem nachfolgenden Prozess wegen tatsächlicher sexueller Vergehen und einer breiten Pressekampagne nahm die Kirchenverfolgung eine neue Qualität an. Im Fastenhirtenbrief vom 27. Januar 1937 betonte Bischof Hilfrich die Bedeutung der christlichen Erziehung in der Familie gegenüber der zunehmend unchristlichen staatlichen Erziehung. Darauf beschlagnahmte die Gestapo die gedruckte Ausfertigung des Hirtenbriefs. Wenige Wochen später wurde die Enzyklika "Mit brennender Sorge" im Bistum Limburg unter großer Geheimhaltung vervielfältigt und verteilt. Der spätere Bischof Wilhelm Kempf leitete diese Operation.

Verfolgung

Als Antwort auf "Mit brennender Sorge" verschärfte der Staat unmittelbar die Verfolgung der katholischen Kirche. Die Sittlichkeitsprozesse wurden verschärft wieder aufgenommen. Am 25. November 1937 wurden sämtliche kirchlichen Jugendorganisationen verboten. Bei einer erneuten Verhaftungswelle wurde Anfang 1938 erstmals ein Geistlicher der Diözese in einem Konzentrationslager eingekerkert. Am 5. Dezember 1938 kam es zur ersten Hausdurchsuchung in der geistlichen Hochschule St. Georgen.

Im Verlauf des Jahres 1937 hatte bereits die Auflösung von kirchlichen Pflegeanstalten für Behinderte begonnen, 1938 wurde sie flächendeckend umgesetzt. Damit bereitete das Regime die "Euthanasie"-Morde vor. Die NS-Tötungsanstalt Hadamar, in der ab 1941 rund 14.000 Menschen ermordet wurden, befand sich in unmittelbarer Nähe von Limburg.

Im Frühjahr 1938 wurden die konfessionellen Schulen in Frankfurt abgeschafft. Bereits 1937 durften Geistliche an den Volksschulen keinen Religionsunterricht mehr erteilen, 1938 wurde dieses Verbot auch auf die höheren Schulen ausgeweitet.

Gegen die Novemberpogrome 1938 schritt das Bistum Limburg nicht offiziell ein, wenn es auch insbesondere in Frankfurt zu Protesten einzelner Geistlicher kam. In einem Hirtenbrief vom Februar 1939 machte Bischof Hilfrich sogar den Versuch, das Christentum von seinen Wurzeln im jüdischen Glauben losgelöst darzustellen.

Im Januar 1939 wurden die katholischen Arbeitervereine in Frankfurt verboten. Hintergrund für dieses lokale Vorpreschen der NS-Behörden war die Tatsache, dass die Frankfurter, anders als die Bewohner von Wiesbaden, als dem Nationalsozialismus gegenüber einer eher skeptischen Haltung verdächtigt wurden. Auch die Auflösung der Klöster begann in Frankfurt und im Umland bereits im Verlauf dieses Jahres. Begleitet war diese Kampagne von Sittlichkeitsprozessen und Verhaftungen von Ordensmitgliedern. Im gesamten Bistumsgebiet wurden bis zum Sommer 1940 die katholischen Erziehungsanstalten und Schulen aufgelöst. Als Folge dieses staatlichen Vorgehens kam es nun zu den ersten öffentlichen und deutlichen Protesten des Bischofs gegen die Regierung. Im Februar 1940 erließ Hilfrich jedoch ein Mahnwort an die Geistlichen, das sie zu staatsstützendem Verhalten anhielt.

Mit dem Beginn des Zweiten Weltkrieges ließ die Kirchenverfolgung vorerst nach. Nachdem jedoch Ende 1940 die lokalen NSDAP-Verbände ihre kirchenfeindliche Propaganda verschärft hatten, brachen die Auseinandersetzungen 1941 stärker als zuvor auf. Anlass für das Eingreifen auf kirchlicher Seite war die inzwischen im vollen Gang befindliche Ermordung Behinderter in Hadamar, die zumindest im Umland der Stadt allgemein bekannt war. Am 13. August 1941 protestierte Bischof Hilfrich beim Reichsjustizministerium schriftlich gegen die Morde. Da sich das Episkopat insgesamt, allen voran der Münsteraner Bischof Clemens August Graf von Galen gegen die "Euthanasie" wehrten, wurde das Ermordungsprogramm ab dem Spätsommer 1941 mit geringerer Intensität weitergeführt, keineswegs aber beendet.

Im August 1941 wurden die katholischen Kindergärten von einer NS-Organisation übernommen. Nach einer Hausdurchsuchung und Verhaftungen im März 1942 wurde der Lehrbetrieb in St. Georgen mehr und mehr eingeschränkt, kam jedoch nicht ganz zum Erliegen. Nachdem das Gebäude am 18. März 1944 durch einen Alliierten Luftangriff zerstört worden war, ging der Unterricht in der Abtei Marienstatt weiter. Auch Pallottiner aus dem Limburger Missionshaus wurden ab 1942 immer wieder verhaftet. 1944 wurde die Einrichtung schließlich aufgehoben.

Klaus Schatz geht davon aus, dass aus dem Bistum Limburg während des NS-Regimes mindestens fünf Katholiken wegen ihrer religiösen Überzeugung ermordet wurden. Fünf Weltgeistliche und zwölf Ordensleute mussten KZ-Haft erdulden. Rund die Hälfte der Geistlichen hat demnach zumindest kurze Zeit in Gestapo-Haft verbracht.

Nach 1945

Wiederaufbau

Bischof Hilfrich starb überraschend am 5. Februar 1947. Am 29. September wurde Ferdinand Dirichs zu seinem Nachfolger ernannt. Damit stand ein progressiver, der Seelsorgepraxis stärker als der theologischen Theorie zugewandter Mann an der Spitze des Bistums. Bereits am 27. Dezember 1948 starb Dirichs bei einem Autounfall bei Idstein. Am 28. Mai 1949 wurde Wilhelm Kempf zum neuen Bischof gewählt, der dieses Amt bis 1981 innehaben sollte. Kempf war von 1936 bis 1939 Sekretär von Bischof Hilfrich gewesen und danach Seelsorger in Frankfurt. Damit stand erstmals ein von der Großstadtseelsorge geprägter Geistlicher an der Spitze des Bistums.

Vor allem in Frankfurt hatte das Bistum unter unmittelbaren Kriegsfolgen zu leiden. Dort waren fast alle Kirchen und katholischen Altenheime sowie zwei Krankenhäuser in kirchlicher Trägerschaft zerstört. Das Bistum erstreckte sich über die französische und die Amerikanische Besatzungszone, woraus sich 1949 die Aufteilung in einen rheinland-pfälzischen und einen hessischen Bistumsteil entwickelte. 1946 wurde in Kronberg im Taunus die vatikanische Mission in Deutschland eingerichtet, die 1949 zur offiziellen Nuntiatur in der Bundesrepublik Deutschland wurde und 1951 ihren Sitz nach Bad Godesberg verlegt.

In Frankfurt begannen sich unmittelbar nach Kriegsende zahlreiche katholische Vereine und Gruppen mit sozialer Ausrichtung zu formieren, die sich um Flüchtlinge, Heimatvertriebene und hungernde sowie obdachlose Einwohner kümmerten. Auch die bereits etablierte Caritas wurde auf diesem Feld umfassend tätig. In wenigen anderen Großstädten bildete sich so schnell nach dem Krieg eine so umfangreiche katholische Vereinsstruktur wie in Frankfurt. In Zusammenarbeit mit den Bistümern Fulda, Speyer und Mainz entstand am 23. Oktober 1950 auf Betreiben von Prälat Alexander Stein die Frankfurter Sozialschule, an der Ideen der christlichen Soziallehre weiterentwickelt wurden und die eine Vorreiterrolle im Kontakt zwischen Katholizismus und Gewerkschaften einnahm. Einer der einflussreichsten Vertreter der Einrichtung war Oswald von Nell-Breuning. Sozial engagierte Priester spielten zusammen mit der stark aufblühenden Laienbewegung auch eine Schlüsselrolle bei der Gründung der Frankfurter CDU sowie bei der beginnenden Arbeit der Katholischen Aktion in der Stadt.

Durch die Heimatvertriebenen wuchs die Zahl der Katholiken im Bistum von 530.000 auf 660.000. Insbesondere im Wetzlarer und im Marburger Raum entstanden durch sie erstmals größere katholische Gemeinden. 32 neue Seelsorgestationen wurden für sie errichtet. Die dort dominierenden evangelischen Landeskirchen stellten 300 Kirchen für Gottesdienste der Vertriebenengemeinden zur Verfügung. In Königstein im Taunus entstand 1945 neben München die zweite kirchliche Hilfsstelle für Vertriebene. Der Ermlander Bischof Maximilian Kaller ließ sich in Frankfurt nieder, der am 24. Juni 1946 zum päpstlichen Beauftragten für die Heimatvertriebenen ernannt wurde. Mit den "Königsteiner Anstalten" nahm 1947 ein Priesterseminar speziell für Anwärter aus den Reihen der Vertriebenen seine Arbeit auf, die bis 1978 bestand.

Die theologische Hochschule Sankt Georgen nahm im November 1946 den Lehrbetrieb wieder auf. Der Wiederaufbau des zerstörten Gebäudes war 1949 abgeschlossen. 1948 wurden an der Johann Wolfgang Goethe-Universität vier Lehrstühle für katholische Theologie geschaffen, die vor allem der Ausbildung katholischer Religionslehrer dienten. Zur Abhilfe des Wohnungsmangels gründeten die Bistümer Limburg, Fulda und Mainz 1949 das Gemeinnützige Siedlungswerk. Am 29. November 1953 wurde mit einer Messe zum Ersten Adventssonntag der Frankfurter Dom wiedereröffnet.

Als das Land Hessen 1946 die konfessionellen Simultanschulen als den Regelfall der schulischen Erziehung festlegte, akzeptierte Bischof Kempf dies nach anfänglichen Protesten. Damit hatte sich der Staat in einem der Hauptstreitpunkte mit der Kirche aus den zurückliegenden Jahrhunderten endgültig durchgesetzt. In Hessen wurde 1948 und in Rheinland-Pfalz 1950 die staatliche Einziehung der Kirchensteuer festgelegt, so dass sich das Bistum Limburg von da an auf eine solide finanzielle Grundlage stützen konnte.

Bis zum Zweiten Vaticanum

Die zweite Diözesansynode von 1951 betonte die Bedeutung des Pfarrers für die Seelsorgearbeit, stärkte die Bedeutung der Caritas-Arbeit in den Gemeinden und ließ erste, vorsichtige Anklänge einer Liturgiereform erkennen.

Ebenfalls 1951 erfolgte eine Neueinteilung der Dekanate, bei der fünf Dekanate neu entstanden. 1952 wurde angesichts der stark wachsenden Katholikenzahl mit Walther Kampe erstmals ein Weihbischof berufen. 1958 wurde ein neues Gesangbuch für die Diözese herausgegeben.

In Frankfurt waren die 50er Jahre von einem starken Ausbau der Volksseelsorge mit Bildungsarbeit und Beratung in persönlichen Krisensituationen geprägt. Auch die Ökumene nahm in Frankfurt einen hohen Stellenwert ein, beispielsweise mit den 1956 ins Leben gerufenen, öffentlichen "Frankfurter Gesprächen", an denen sich katholische und evangelische Theologen, später auch Laien beteiligten.

Ab 1950 fanden beginnend mit der Westerwald-Region erstmals regionale Katholikentage statt, die 1959 von der "Limburger Kreuzwoche" abgelöst wurden, bei der eine Kreuzreliquie an verschiedenen Orten des Bistums Station macht.

1961 fand die dritte Diözesansynode statt, deren zentrales Thema der drohende Bedeutungsverlust des christlichen Glaubens in der Welt war. Angesichts des unmittelbar bevorstehenden Zweiten Vaticanischen Konzils wurden jedoch kaum konkrete Beschlüsse gefällt.

Das Bistum nach dem Vaticanum

Beim Zweiten Vaticanum war Bischof Kempf einer der fünf Untersekretäre. Bei vielen der Reformvorstöße in seinem Bistum, die von dem Konzil ausgingen, wirkte Kempf in den folgenden Jahren aber eher vorsichtig bremsend, ohne die Bestrebungen ganz zu unterdrücken.

Die weitere Öffnung für die Ökumene schlug sich am 22. Mai 1966 mit dem ersten ökumenischen Gottesdienst im Bistum in der Frankfurter Katharinenkirche nieder. In den folgenden Jahren wurden, insbesondere in Frankfurt, mehrere gemeinsame Projekte der katholischen und der evangelischen Kirche verwirklicht.

Entsprechend der Beschlüsse des Konzils sollte auch im Bistum Limburg die synodale Mitbestimmung verstärkt werden. Auf Laienseite wurde die Katholische Aktion Trägerin dieser Bestrebungen. Bis 1968 arbeitete sie einen Vorschlag für eine Synodalordnung aus, die Bischof Kempf jedoch ablehnte. Der folgende Konflikt drehte sich vor allem darum, ob die Pfarrer oder die Pfarrgemeinde- und Pfarrverwaltungsräte in Konfliktfällen bei Entscheidungen das letzte Wort haben sollten. Bis Ende 1968 wurde schließlich eine Lösung gefunden, die den Pfarrern in Fragen, die seine unmittelbare Amtsausübung betreffen, das Entscheidungsrecht sichern. Im Juni 1969 wurde das Bistum in elf Bezirke aufgeteilt. Dies sollte insbesondere die Schaffung synodaler Mittelinstanzen zwischen den Räten in den Pfarreien und dem Diözesansynodalrat ermöglichen. Die Dekanate blieben jedoch weiter bestehen. 1972 bekam das bischöfliche Ordinariat eine neue Gliederung in Dezernate. Es folgten mehrere Auseinandersetzungen, in die 1974 der Vatikan mit einem Rechtsgutachten eingriff, bevor sich die Synodalstruktur einspielte.

Zu Konflikten um die Enzyklika Humanae Vitae von 1968 kam es insbesondere in der Priesterschaft. Die Auseinandersetzung um die Liturgiereform zog weitere Kreise im Kirchenvolk. Die so genannte "Hofheimer Messfeier" am 13. Juni 1971, eine Jugendfeier mit rund 650 Teilnehmern, wurde deutschlandweit bekannt, weil es dabei zu lauten Gesprächen während der gottesdienstlichen Handlung und unter anderem zum Rauchen innerhalb einer Kirche gekommen war.