- Löbau

-

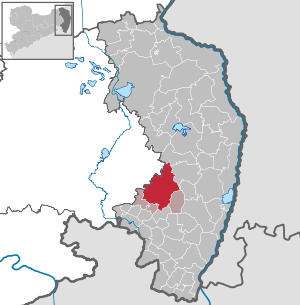

Wappen Deutschlandkarte  51.09444444444414.666666666667260Koordinaten: 51° 6′ N, 14° 40′ O

51.09444444444414.666666666667260Koordinaten: 51° 6′ N, 14° 40′ OBasisdaten Bundesland: Sachsen Direktionsbezirk: Dresden Landkreis: Görlitz Verwaltungs-

gemeinschaft:Löbau Höhe: 260 m ü. NN Fläche: 78,74 km² Einwohner: 16.283 (31. Dez. 2010)[1]

Bevölkerungsdichte: 207 Einwohner je km² Postleitzahl: 02708 Vorwahl: 03585 Kfz-Kennzeichen: GR Gemeindeschlüssel: 14 6 26 290 Stadtgliederung: Kernstadt und 24 Stadtteile Adresse der

Stadtverwaltung:Altmarkt 1

02708 LöbauWebpräsenz: Oberbürgermeister: Dietmar Buchholz (parteilos) Lage der Stadt Löbau im Landkreis Görlitz Löbau (obersorbisch Lubij) ist eine Große Kreisstadt im Landkreis Görlitz in der sächsischen Oberlausitz. Sie ist Teil und auch Verwaltungssitz der Verwaltungsgemeinschaft Löbau.

Inhaltsverzeichnis

Geografie

Löbau liegt am Ostrand des Lausitzer Berglandes und des Lausitzer Gefildes. Der Ort liegt im Löbauer Kessel, im sächsischen Naturraum des Oberlausitzer Gefildes im Grenzbereich zum Oberlausitzer Bergland (Nördlicher Hauptkamm). Kleinräumlich grenzen an: südlich das Kottmarmassiv, östlich das Neißehügelland und nördlich die Gefildezone mit Übergang zur Lausitzer Tiefebene. Das Weichbild der Stadt wird vom östlich gelegenen Löbauer Berg (447 m) mit Schafberg (449 m) geprägt („Löbau – Stadt am Berge“), der Doppelgipfel bildet seit 1974 das 255 ha große Landschaftsschutzgebiet (LSG) „Löbauer Berg“.

Geologisch herrscht ein Untergrund aus Tiefengestein (Granodiorit) vor. Die Quellkuppe des Doppelberges Löbauer Berg / Schafberg entstand durch Vulkanismus im Tertiär und besteht aus Basaltgestein. Der Basalt ist zu Blöcken verwittert, die in Form von Gesteinshalden (Blockmeere oder „Steinerne Meere“) weite Flächen des Berges bedecken. Die tiefer gelegenen Teile des Löbauer Kessels (240 bis 270 m) haben die Gestalt welliger Lößplateaus, die aus Löß- und Auelehm, Sand/Kies sowie Granit bestehen.

Löbau liegt an der Einmündung der Seltenrein ins Löbauer Wasser, einem Zufluss der Spree.

Erwähnenswerte Geotope sind die Georgewitzer Skala, ein felsiger Taleinschnitt des Löbauer Wassers nördlich der Stadt sowie die westlich gelegene Hügelkuppe des Bubenik (auch Kleine Landeskrone – 376 m), dessen Basaltquellkuppe seit 1938 Naturdenkmal ist. Ferner zählt auch zur Stadt Löbau der 10 km südlich gelegene Berg Kottmar (583 m), an dessen Westhang sich eine der drei Spreequellen befindet.

Nachbargemeinden

Folgende Städte und Gemeinden grenzen an die Stadt Löbau. Sie werden im Uhrzeigersinn beginnend im Norden genannt:

Sohland am Rotstein, Rosenbach, Niedercunnersdorf, Großschweidnitz, Lawalde und im Landkreis Bautzen Hochkirch und die Stadt Weißenberg.Stadtgliederung

Das Stadtgebiet Löbaus besteht aus der Kernstadt und den 23 Stadtteilen:

- Altcunnewitz (Stara Chójnica),

- Bellwitz (Bělecy),

- Carlsbrunn,

- Dolgowitz (Dołhaćicy),

- Ebersdorf,

- Eiserode (Njeznarowy)

mit Peschen (Stwěšin), - Georgewitz (Korecy),

- Glossen (Hłušina),

- Großdehsa (Dažin),

- Kittlitz (Ketlicy)

mit Unwürde (Wujer), - Kleinradmeritz (Małe Radměrcy),

- Krappe (Krapow),

- Laucha (Luchow),

- Lautitz (Łuwoćicy),

- Mauschwitz (Mučnica),

- Nechen (Njechań),

- Neucunnewitz,

- Neukittlitz,

- Oppeln (Wopaleń),

- Rosenhain (Róžany),

- Wendisch-Cunnersdorf (Serbske Kundraćicy),

- Wendisch-Paulsdorf (Serbske Pawlecy),

- Wohla (Walowy).

Mit Ausnahme von Ebersdorf (südöstlich von Löbau) liegen alle eingemeindeten Dörfer nördlich und nordöstlich der Stadt.

Gelegentlich werden innerhalb der Kernstadt noch Wohngebiete mit eigenem Namen unterschieden, wobei deren Grenzen meist nicht genau festgelegt sind; z.B. Altlöbau, Körbigsdorf, Tiefendorf. Ferner gibt es im Stadtgebiet auch Neubaugebiete wie Löbau-Ost, Löbau-Süd, Löbau-Nord und Löbau-West. Zu Löbau gehört das eingemeindete Dorf Oelsa (Wolešnica), das jedoch kein Stadtteil ist.

Geschichte

Frühgeschichte

Funde von Keramik- und Bronzegegenständen im Tal des Löbauer Wassers und eine befestigte Höhensiedlung (Ringwallanlage oder Schanze) auf dem Schafberg belegen die ur- und frühgeschichtliche Besiedlung der Gegend im Zeitalter der Lausitzer Kultur (10. Jahrhundert v. Chr.).

siehe auch Burgwall Bielplatz BellwitzMittelalter

Die Stadt wurde im Jahre 1221 als Lubaw durch Bischof Bruno II. von Meißen erstmals erwähnt. Der Name stammt aus dem Sorbischen, die Bedeutung ist jedoch nicht gesichert. Die Stadt wurde um 1200 im Rahmen der Ostkolonisation unter böhmischer Herrschaft (Ottokar I.) angelegt. Planmäßige Stadtanlage auf einem Plateau oberhalb der sumpfigen Talaue des Löbauer Wassers. Seiner ursprünglichen Bestimmung nach war Löbau als Handels- und Gewerbeort geplant und wurde mit Stadtmauern befestigt. Bis 1319 folgten Stadterweiterungen zu einer typischen Ackerbürgerstadt. 1336 wurde das hiesige Franziskanerkloster erstmals erwähnt. Löbau gehörte dem Oberlausitzer Sechsstädtebund an, der hier 1346 gegründet wurde. Wegen ihrer zentralen Lage in der Oberlausitz blieb die Stadt bis 1815 Konventsort des Bundes.

Verheerende Brände legten Stadtteile immer wieder in Schutt und Asche. Wie es einst überall in den Straßen ausgesehen hat, zeigt ein Blick in die Badergasse – die Häuser standen meist mit dem Giebel zur Straße.

Frühe Neuzeit

Löbau war von den Hussitenkriegen (um 1431), dem Oberlausitzer Pönfall (1547) und dem Dreißigjährigen Krieg (1618 bis 1648) sowie von sechs Stadtbränden schwer betroffen. Im 17. Jahrhundert war die Stadt mit landesherrlichen Privilegien, wie zum Beispiel Markt- und Braurecht sowie Bannmeile ausgestattet. Um 1700 gab es eine Blütezeit der Leinenweberei und umfangreichen Fernhandel bis nach Übersee. Nach dem Stadtbrand von 1710 folgten weitere städtebauliche Veränderungen, wie z. B. der Barockbau des Rathauses (1711) und zahlreiche Bürgerhäuser. Im Zuge der Industrialisierung wurde Löbau durch Chausseen mit Görlitz (1822), Bautzen (1824) und Zittau verbunden. Im Jahre 1847 folgte der Anschluss an die Ferneisenbahnlinie Dresden–Görlitz. Weitere Eisenbahnanschlüsse folgten 1848 nach Zittau, 1873 nach Ebersbach, 1895 nach Weißenberg und 1928 nach Cunewalde.

Im 19. Jahrhundert dominierte die Textilindustrie in der Kleinstadt. Die erste Fabrik Löbaus war die 1835 von Hildebrandt gegründete Rot- und Buntfärberei, aus der später das volkseigene Oberlausitzer Textilveredelungswerk hervorging. Daneben gab es jedoch auch vielfältige andere Industrien mit dem Schwerpunkt Verarbeitung wie z. B.: Natursteinverarbeitung, Ziegelei, Brauerei, Essigherstellung, Zuckerfabrik, Nudelherstellung, Käserei, Molkerei und Schlachthof, aber auch Maschinenbau, eine Flügel- und Pianomanufaktur, Gummi- und Kohlensäurefabrikation. Im Jahre 1898 wurde ein Elektrizitätswerk eröffnet und zur selben Zeit eine Gasanstalt betrieben. Günstig wirkte sich ihre Stadtlage an der Fernbahnlinie Dresden–Breslau aus.

20. Jahrhundert

Anfang des 20. Jahrhunderts war die Stadt wirtschaftlicher und kultureller Mittelpunkt der Amtshauptmannschaft Löbau mit Kreditinstituten, einigen Ämtern, wie Finanzamt, Gesundheitsamt, Garnison, Polizei sowie Kreisgericht mit einem Gefängnis. 1912 erfolgte der Bau eines Krankenhauses.

1923 wurde eine Zeitungsdruckerei eröffnet und 1924 erschien die „Volkszeitung für die Oberlausitz“. Der Bau einer künstlerischen Spielstätte am Theaterplatz blieb unverwirklicht.

Anfang des 20. Jahrhunderts gab es eine Handelsschule, Berufsschule und Gewerbeschule. Lehrerbildungsstätten gab es in der Stadt von 1873 bis 1998 (1873–1935 Königliches Lehrerseminar, 1955–1990 Institut für Lehrerbildung, 1993–1999 Staatliche Seminare für das Lehramt an Grund- bzw. Mittelschulen).

Von 1914 bis 1991 war Löbau Garnisonsstadt. Beginnend mit einer Jägerkaserne (1914) bis hin zu einer Offizierschule der Landstreitkräfte (1963, 1971 Offiziershochschule). Während des Ersten Weltkrieges war Löbau Standort eines Reservelazaretts und mit Kriegsproduktion befasst. Zum Ende des Zweiten Weltkrieges war die Stadt von unmittelbaren Kriegshandlungen nicht betroffen, es kam jedoch zur Sprengung fast aller verkehrswichtigen Straßen- und Eisenbahnbrücken.

Nachkriegszeit

In der Zeit nach 1945 gab es ein weiteres Wachstum von Bevölkerung und Wirtschaft, hier vor allem der Textilindustrie, und die Entwicklung zur Kreisstadt. 1950 wurde das „Stadion der Jugend“ am Fuße des Löbauer Berges eröffnet. Nach 1960 wuchs und erweiterte sich die Stadt durch neue Wohngebiete Süd (1955), Nord (1972) und Ost (1981). Die Entwicklung des Industrie- und Bevölkerungszentrums um Ebersbach und Neugersdorf im Süden des Kreises blieb auch auf Löbau nicht ohne Wirkung.

1988 erhielt die Stadt ein weiteres Wahrzeichen: der 162 Meter hohe Betonturm des neuen Fernseh- und Hörrundfunksenders Löbau auf dem Schafberg wurde fertiggestellt. In den 1970er und 1980er Jahren herrschte das Erscheinungsbild einer Textilindustrie- und Garnisonsstadt vor.

Nach 1990

Nach der Wiedervereinigung Deutschlands folgte ein tiefgreifender Strukturwandel (Niedergang des Großteils der Industriebetriebe, Auflösung der Offiziershochschule), verbunden mit Bevölkerungsrückgang und Kaufkraftverlust. Im Zuge der Kreisreform von 1994 musste Löbau seinen Status als Kreisstadt (LÖB) aufgeben. Im neu gebildeten Kreis Löbau-Zittau (ZI) erlangte sie zwar 2000 den Status einer Großen Kreisstadt, verlor jedoch weitestgehend alle politisch-administrativen Funktionen an Zittau.

Nach erfolgreicher innerstädtischer Sanierung und Innenstadtgestaltung in den 1990er Jahren überwiegt ein kleinstädtischer Ortscharakter. Löbau zählt neben Kamenz und Niesky zu den kleineren Städten der Oberlausitz mit sehenswerter Innenstadt und einer touristisch reizvollen landschaftlichen Umgebung.

Eingemeindungen

Im Jahr 1934 wurde Altlöbau nach Löbau eingemeindet. Es folgten Oelsa 1979[2], drei Gemeinden 1994[2], Ebersdorf 1999[3] und Kittlitz 2003[4].

In den Jahren 1938, 1974 und 1994 wurden insgesamt zehn ehemals selbständige Orte nach Kittlitz eingemeindet.[2]

Ehemalige Gemeinde Datum Anmerkung Altlöbau 1. April 1934 Bellwitz 22. März 1970 Zusammenschluss mit Georgewitz zu Georgewitz-Bellwitz Carlsbrunn 1. April 1974 Eingemeindung nach Kittlitz Ebersdorf 1. Januar 1999 Eiserode 1. Januar 1994 Georgewitz 22. März 1970 Zusammenschluss mit Bellwitz zu Georgewitz-Bellwitz Georgewitz-Bellwitz 1. März 1994 Eingemeindung nach Kittlitz Glossen 1. April 1974 Eingemeindung nach Lautitz Großdehsa 1. März 1994 Kittlitz 1. Januar 2003 Kleinradmeritz 1. März 1994 Eingemeindung nach Kittlitz Krappe 1. April 1974 Eingemeindung nach Kittlitz Laucha 1. April 1938 Eingemeindung nach Kittlitz Lautitz 1. März 1994 Eingemeindung nach Kittlitz Oelsa 1. Januar 1979 Oppeln 1. April 1974 Eingemeindung nach Kittlitz Rosenhain 1. März 1994 Unwürde 1. April 1938 Eingemeindung nach Kittlitz Wohla 1. April 1974 Eingemeindung nach Kittlitz Einwohnerentwicklung

Einwohnerzahlen der Kernstadt ohne Stadtteile

Jahr Einwohnerzahlen 1502 1.200 1730 2.211 1790 2.400 1832 2.446 1842 3.041 1846 3.623 1852 3.854 1856 3.921 1858 4.107 1861 4.413 1864 5.022 1867 5.721 1871 5.862 1875 6.226 1880 6.651 1885 6.977 Jahr Einwohnerzahlen 1890 7.623 1895 8.736 1900 9.637 1905 10.683 1910 11.837 1925 12.635 1934 14.574 1948 18.386 1964 16.805 1971 17.488 1988 18.326 1990 17.567 1991 17.071 1992 16.375 1993 16.157 1994 15.719 Jahr Einwohnerzahlen 1995 15.363 1996 15.102 1997 14.863 1998 14.691 1999 14.500 2000 14.177 2001 13.791 2002 13.719 2003 13.553 2004 13.447 2005 13.301 2006 13.083 2007 12.720 2008 12.540 2009 12.314 2010 12.046 Politik

Stadtrat

Der Stadtrat der Stadt Löbau hat insgesamt 22 Mitglieder. Sie gehören folgenden Parteien oder Wählervereinigungen an:

CDU Die Linke Bürgerliste FDP SPD Gesamt 1999 9 7 3 1 2 22 2004 8 7 4 2 1 22 2009 7 5 6 3 1 22 Ortschaftsräte

In den eingegliederten Orten gibt es jeweils einen zuständigen Ortschaftsrat mit einem Ortsvorsteher. Die Hauptsatzung der Stadt Löbau hat hierzu die Ortschaftverfassung für vier Ortschaften eingeführt. Es gibt die Ortschaft Ebersdorf (Stadtteil Ebersdorf), die Ortschaft Großdehsa (Stadtteile Eiserode, Großdehsa, Nechen und Peschen), die Ortschaft Kittlitz (Stadtteile Altcunnewitz, Bellwitz, Carlsbrunn, Georgewitz, Glossen, Kittlitz, Kleinradmeritz, Krappe, Laucha, Lautitz, Mauschwitz, Neucunnewitz, Neukittlitz, Oppeln und Wohla) sowie die Ortschaft Rosenhain (Stadtteile Dolgowitz, Rosenhain, Wendisch-Cunnersdorf und Wendisch-Paulsdorf). Die Ortschaftsräte werden von der Bevölkerung der Ortschaft bei jeder Kommunalwahl gewählt. Sie sind zu wichtigen, die Ortschaft betreffenden Angelegenheiten zu hören. Der Ortsvorsteher wird von den jeweiligen Ortschaftsräten gewählt.

Stadtoberhäupter

An der Spitze der Stadt stand der Consul regens, der regierende Bürgermeister. Ihm standen die Exconsule, das sind der 1. und 2. stellvertretende Bürgermeister zur Seite. Unter diesen drei Bürgermeistern des Konsulats wechselte die Regierung.

Heutiges Stadtoberhaupt ist der Bürgermeister, seit 1. Januar 2000 Oberbürgermeister, der von der Bevölkerung auf sieben Jahre direkt gewählt wird. Sein ständiger Vertreter ist der „Erste Beigeordnete“ mit der Amtsbezeichnung „Bürgermeister“.

Bürgermeister bzw. (ab 2000) Oberbürgermeister

- 1831–1832: Carl Heinrich Schluckwerder

- 1832–1842: Karl Benjamin Schöbel

- 1842–1850: Moritz Lieberecht Friedrich

- 1850–1883: Karl Hartmann

- 1883–1890: Ferdinant Paul Damm

- 1890–1912: Carl Ernst Otto Mücklich

- 1912–1922: Dr. Georg Wilhelm Schaarschmidt

- 1922–1945: Dr. jur. Otto Willi Ungethüm (von den Sowjets verhaftet, in Bautzen verstorben)

- 1945: Dr. Johannes Bobeth (11. – 23. Mai, eingesetzt von der sowjetischen Kommandantur)

- 1945–1946: Otto Hermann (von den Sowjets verhaftet)

- 1946: Adolf Klinger (kommissarisch)

- 1946–1948: Gustav Meder (SED)

- 1948–1950: Hermann Tütig

- 1950: Kurt Walter (LDPD) (1. September – 31. Oktober, kommissarisch)

- 1950: Walter Stöß (1. November – 10. Dezember)

- 1950–1955: Kurt Walter (LDPD)

- 1955–1959: Gottfried Hahnewald

- 1959–1965: Hellmuth Walter (LDPD)

- 1965–1970: Oskar Zoubek

- 1970–1983: Hellmuth Schudack (LDPD)

- 1983–1989: Rainer Simmang (SED)

- 1989–1990: Isolde Thiele (SED, später parteilos)

- 1990: Heinz Hartstein (CDU, später SPD und parteilos; wurde gewählt, trat das Amt aber nicht an.)

- 1990–2001: Dietrich Schulte (FDP)

- seit 2001: Dietmar Buchholz (parteilos)

Beigeordnete bzw. (ab 2000) Bürgermeister

- 1993–2001: Hans-Joachim Zimmermann (CDU)

- seit 2001: Guido Storch (CDU)

Verwaltungsgemeinschaft

Mit den Nachbargemeinden Lawalde, Großschweidnitz und Rosenbach besteht eine Verwaltungsgemeinschaft, deren erfüllende Gemeinde die Stadt Löbau ist.

Partnerstädte

die polnische Sechsstadt Lauban (Lubań)

die polnische Sechsstadt Lauban (Lubań) die Große Kreisstadt Ettlingen in Baden-Württemberg

die Große Kreisstadt Ettlingen in Baden-Württemberg Stadt Makó in Ungarn

Stadt Makó in Ungarn die Stadt Épernay in Frankreich

die Stadt Épernay in Frankreich

Kultur und Sehenswürdigkeiten

Haus Schminke

Das Haus Schminke in der Kirschallee 1b ist eines der bedeutendsten Werke der klassischen Moderne, ein wunderbares Beispiel für das so genannte „Neue Bauen“, wie es an der Kunstakademie Breslau und am Bauhaus entwickelt wurde. Das Löbauer Haus wurde von 1930 bis 1933 von Hans Scharoun für Fritz & Charlotte Schminke geplant. Es gilt als Hauptwerk Scharouns im Bereich des privaten Wohnbaues. Es ist daher Ziel von Fachexkursionen aus aller Welt und Gegenstand zahlreicher Veröffentlichungen. Für Fachinteressierte ist die Übernachtung möglich. Universitäten und Hochschulen können das Haus für Workshops und Seminare nutzen.

Das Haus Schminke stellt sich in die Reihe namhaftester Vertreter der Moderne wie der Villa Tugendhat von Ludwig Mies van der Rohe, der Villa Savoye von Le Corbusier sowie dem Haus Kaufmann (Fallingwater) von Frank Lloyd Wright ein.

Den Garten gestaltete Herta Hammerbacher, die damalige Ehefrau des Landschaftsarchitekten Hermann Mattern. Beide arbeiteten in Gemeinschaft mit dem berühmten Gärtner und Staudenzüchter Karl Foerster.

König-Friedrich-August-Turm

Auch einfach oft Gusseiserner Turm genannt, ist ein bautechnisches Denkmal auf dem Löbauer Berg. Vom 28 Meter hohen Aussichtsturm aus dem Jahre 1854 besteht gute Rundumsicht. Aufgrund seiner gusseisernen Baukonstruktion aus etwa eintausend Einzelteilen, überwiegend durch Steckverbindungen mit Bleiverschlag montiert und einem Gesamtgewicht von ca. 70 t, gilt er als einzigartig in Europa. Sein Erbauer war der Bäckermeister Friedrich August Bretschneider, der den Bau mit ca. 25 Tausend Talern finanzierte. Die Eisenteile des Turmes wurden in der Eisenhütte Bernsdorf/OL gegossen und tragen eine neo-byzantinische und neo-gotische Ornamentik. Der achteckige Turm verfügt über drei Galerien (12, 18 und 24 m Höhe), die über eine 120-stufige Wendeltreppe erreichbar sind. Eine grundlegende Sanierung mit Demontage und Wiederaufbau erfolgte in den Jahren 1993/94.

Kulturzentrum Johanniskirche

Im „Kulturzentrum des Sechsstädtebundes und der Euroregion Neiße“, einer ehemaligen Klosterkirche der Franziskaner aus dem 14. Jahrhundert gibt es regelmäßige Kulturangebote der Generes Konzert, Theater, Kabarett und Kino.

Stadtmuseum

Das „Oberlausitzer Sechsstädtebund- und Handwerksmuseum / Stadtmuseum Löbau“ in der Johannisstraße bietet ständig Sonderausstellungen sowie eine ausführliche Dauerausstellung zur Geschichte des Sechsstädtebundes, der Geschichte des Oberlausitzer Handwerks und der Geschichte der Stadt Löbau.

Sonstige Bauwerke

- barockes Rathaus von 1714 mit Mondphasenuhr, einer der deutschlandweit letzten innerhalb eines Rathauses erhaltenen Fleischbänke und einzigem innerhalb des Sechsstädtebundes noch bewirtschaftetem historischem Ratskeller

- barocke Bürgerhäuser am Altmarkt

- drei ehemals vor den Stadttoren Richtung Bautzen, Görlitz und Zittau befindliche Kursächsische Postdistanzsäulen als Nachbildungen, wobei bei den Säulen vom ehem. Görlitzer und Zittauer Tor die Wappen vertauscht wurden

- Nikolaikirche (1293) ist die Hauptkirche der Stadt (Evangelisch-Lutherische Kirchgemeinde)

- Kirche Mariä Namen (1892) gehört zur römisch-katholische Kirchgemeinde. Eine baugleiche Schwesterkirche befindet sich im österreichischen Selzthal in der Steiermark.

- König-Albert-Bad, heute Restaurant

- Brücknersche Villa (1901), Brücknerring

Gedenkstätten

- Grabstätten und Gedenkstein am Südwestabhang des Jäckelberges für die acht kriegsmüden Wehrmachtssoldaten Hubert Dieteren, Erwin Fuhrig, Karl Koroschetz, Johann Kromp, Erich Radke, Rudolf Schmidt, Siegfried Wulf sowie einen namentlich Unbekannten, die im Mai 1945 nach Verrat ihres Verstecks ermordet wurden

- Gedenktafel im Geschwister-Scholl-Gymnasium für den am 5. April 1943 im Zuchthaus Berlin-Plötzensee ermordeten Kommunisten Alfred Schmidt-Sas

- Sandstein-Stele aus dem Jahre 1988 am Nordflügel des Amtsgerichts am Promenadenring 3 zur Erinnerung an die jüdischen Opfer der Shoa von Löbau

- Gedenkstein von 1960 gegenüber dem Haus Promenadenring 12 zur Erinnerung an den KPD-Vorsitzenden Ernst Thälmann, der 1944 im KZ Buchenwald ermordet wurde

Sport

- FSV Empor Löbau, Fußballverein

- SV Horken Kittlitz, mit den Abteilungen Rugby, Fußball, Tischtennis, Volleyball

- ASG Vorwärts Löbau, ehemaliger Fußballverein

Wirtschaft und Infrastruktur

Ortsumfahrung Löbau B 178

Ortsumfahrung Löbau B 178

Landesgartenschau 2012

Die 6. Sächsische Landesgartenschau findet 2012 in Löbau statt. Das ehemalige Industriegelände am Löbauer Wasser (Fa.Römer, Fa. Rabe, später LAUTEX und Oberlausitzer Zuckerfabrik bzw. Südzucker) bietet beste Voraussetzungen für außergewöhnliche Erlebniswelten.

Verkehr

Löbau liegt an den Bundesstraßen 6 (Dresden–Görlitz) und 178 nach Zittau. Die nächstgelegene Anschlussstelle Weißenberg zur A 4 befindet sich etwa 15 km nördlich. Derzeit wird an Verlegung und Ausbau der B 178 von Löbau nach Zittau sowie deren Verlängerung bis zur Bundesautobahn 4 bei Weißenberg gebaut. Bisher wurden die partielle Ortsumgehung von Löbau und der Anschluss bis Weißenberg fertiggestellt. Löbau hat einen Bahnhof an der Bahnstrecke Dresden–Görlitz.

Ansässige Unternehmen

1834 erbaute Johann Gottlob Hildebrandt die erste Löbauer Fabrik, eine Rot- und Buntgarnfärberei.

Bis zum Ende der 1990er Jahre war die Textilindustrie Löbaus einer der wichtigsten Löbauer Erwerbszweige. Aber auch die Lebensmittelproduktion war ein wichtiger Löbauer Industriezweig. So hatte Löbau eine Molkerei, eine Zuckerfabrik und eine Nudelfabrik, die Firma Loeser & Richter.

1864 gründete Reinhard Neumann die Löbauer Baum- und Rosenschulen.

Aber auch das Bierbrauen hat hier eine lange Tradition. Noch heute gibt es die Bergquell-Brauerei von 1846.

1896 gründeten J. Kumpf & Co. die Firma „Granitwerke und Steinbruchbetrieb“, deren Handwerk sich mit der Verarbeitung von Naturstein beschäftigt. 1947 wurde das Unternehmen von den Sowjets enteignet und in Staatsbesitz überführt. Der Besitzer wurde zusammen mit seinem Sohn verhaftet. Sie kamen nach einem Schauprozess wieder frei und gingen mit ihren Familien in den Westen. 1991 wurde das Unternehmen unter dem Namen „Löbau Granit GmbH“ neu gegründet. Im Jahre 2010 wurde das Unternehmen endgültig geschlossen.

Von 1918 bis 1998 bestand ein Bahnbetriebswagenwerk, in dem Güter- und Personenwagen der Deutschen Reichsbahn gewartet wurden. Die Zuckerfabrik der Südzucker AG wurde im Herbst 2002 geschlossen.

Als Traditionsunternehmen im Klavier- und Pianobau ist die Firma August Förster in Löbau seit 1859 ansässig.

Die Tischlerei Pötschke GmbH (seit 1856) die auf eine 150-jährige Tradition zurückschaut und seit 1996 auf dem Gewerbegebiet Löbau ansässig ist

Die Firma Bison Palfinger unterhält in Löbau ein Werk zur Produktion von Hubarbeitsbühnen.

Die Leuchtenbaufirma Hess hat in Löbau ein Zweigwerk von dem auch der internationale Markt beliefert wird. Für das anspruchsvolle Design und hochwertige Verarbeitung erhält die Firma regelmäßig Auszeichnungen.

Die Firma Stempel Schmorrde ist seit dem Jahre 1865 in Löbau ansässig. Anfangs als Buch- und Zeitungsdruckerei, entwickelte sich das Unternehmen zu einem der führenden Stempel- und Schilderbetriebe Deutschlands. Im firmeneigenen Museum können die Geschichte der Gutenbergschen Buchdruckerei und Maschinen rund um dieses Thema besichtigt werden.

Löbau ist auch der Sitz des international bekannten Trance-Labels euphonic records.

Anfänglich in Reichenbach/Oberlausitz ansässig, bezog das 1994 gegründete Unternehmen ULT Umwelt-Lufttechnik im Jahr 2000 seinen Firmensitz im Gewerbegebiet Kittlitz. Die ULT AG entwickelt und fertigt Absaug- und Filtergeräte und -anlagen für Industrie, Handwerk, Forschung und Medizin[5].

Medien

In Löbau erscheint als Tageszeitung eine Lokalausgabe der in Dresden erscheinenden Sächsischen Zeitung (SZ).

Öffentliche Einrichtungen

Löbau hat unter anderem ein Amtsgericht, eine Geschäftsstelle der Agentur für Arbeit, ein Finanzamt, eine Dienststelle der Bundespolizei (bisher Bundesgrenzschutz), eine Außenstelle des Landratsamtes des Landkreises Görlitz, eine Rettungsleitstelle, eine Geschäftsstelle der Landesversicherungsanstalt sowie ein Staatliches Rechnungsprüfungsamt, als nachgeordnete Dienststelle des Sächsischen Rechnungshofes.

Bildung

In Löbau befinden sich folgende Schulen in Trägerschaft der Stadt:

- vier Grundschulen: Grundschule Löbau-Ost, Grundschule Herwigsdorf, Grundschule Kleindehsa und Grundschule Kittlitz

- eine Mittelschule: Heinrich-Pestalozzi-Mittelschule

In Trägerschaft des Landkreises Görlitz befinden sich im Stadtgebiet Löbau:

- zwei Gymnasien: Geschwister-Scholl-Gymnasium und ein Wirtschaftsgymnasium

- zwei Berufsschulen: Berufliches Schulzentrum „August Förster“ und das Berufliche Schulzentrum für Wirtschaft und Technik

- eine Musikschule

- eine Volkshochschule

Personen

Söhne und Töchter der Stadt

- Karl Benjamin Preusker (1786–1871), Vorkämpfer der Volksbüchereibewegung

- Friedrich Oskar von Schwarze (1816–1886), Jurist und Politiker, Abgeordneter des Sächsischen Landtags und des Reichstags

- August Förster (1829–1897), Klavierfabrikant

- Alfred Moschkau (1848–1912), Publizist, Lyriker und Regionalforscher

- Heinrich Curt Brückner (1851–1921), Apotheker, stellvertretender Bürgermeister, Königlich Sächsischer Hofrat, Ehrenbürger der Stadt Löbau

- Friedrich Wilhelm Kühlmorgen (1851–1932), Jurist und konservativer Politiker, MdL (Königreich Sachsen)

- Julius Sandt (1856–1928), Unternehmer, Brauereidirektor

- Otto Schellong (1858–1945), Arzt und Ethnologe

- Marie Wackwitz (1865–1930), sozialistische Politikerin, Frauenrechtlerin und Journalistin

- Willibalt Apelt (1877–1965), Staatsrechtslehrer und Politiker (DDP), Sächsischer Staatsminister des Innern 1927 bis 1929

- Walter Ziesemer (1882–1951), Germanist in Königsberg

- Willi Auerswald (1894–1956), KZ-Personal des Konzentrationslagers Mauthausen und des Unterlagers Steyr

- Konrad Kujau (1938–2000), Fälscher der Hitler-Tagebücher

- Bernd Böhlich (* 1957), Filmregisseur

- Uwe Proske (* 1961), Olympiasieger im Degenfechten (Mannschaft)

- Anne-Kathrin Schade (* 1968), Volleyball-Nationalspielerin

- Jana Henke (* 1973), Schwimmerin

- Mirko Müller (* 1974), Eiskunstläufer

- Jörg Weißelberg (* 1974), Gitarrist und Musikproduzent

- Kyau & Albert, DJs und Musikproduzenten

- Christian Reitz (* 1987), Sportschütze

- Robert Koch (* 1986), Fußballspieler bei Dynamo Dresden

Personen die vor Ort gewirkt haben

- Christian Behrnauer (1649–1720), Hauptpfarrer

- Johann Gottfried Heinitz (1712–1790), Pädagoge und Kirchenlieddichter

- Carl Wilhelm August Weber (1871–1957), Direktor der Löbauer Bank, Reichstagsabgeordneter

- Fritz Schminke (1897–1971), Unternehmer

- Herbert Fischer (1914–2006), Diplomat der DDR, war nach dem Zweiten Weltkrieg Lehrer und Schuldirektor in Löbau.

Ehrenbürger

- seit 22. September 1860: Karl Benjamin Preusker (1786–1871), Wegbereiter des öffentlichen Bibliothekswesens[6]

- Karl Keßner, Flexograf

- seit 1921: Heinrich Curt Brückner[7]

- seit 30. April 1948: Prof. Otto Staudinger[8]

Einzelnachweise

- ↑ Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen – Bevölkerung des Freistaates Sachsen jeweils am Monatsende ausgewählter Berichtsmonate nach Gemeinden (Hilfe dazu)

- ↑ a b c Gemeinden 1994 und ihre Veränderungen seit 01.01.1948 in den neuen Ländern, Verlag Metzler-Poeschel, Stuttgart, 1995, ISBN 3-8246-0321-7, Herausgeber: Statistisches Bundesamt

- ↑ StBA: Änderungen bei den Gemeinden Deutschlands, siehe 1999

- ↑ StBA: Änderungen bei den Gemeinden Deutschlands, siehe 2003

- ↑ ULT AG Umwelt-Lufttechnik. Internetpräsenz der ULT AG.

- ↑ Karl Benjamin Preusker auf der Löbauer Website

- ↑ www.loebaufoto.de

- ↑ www.loebaufoto.de, Foto des Grabsteines

Literatur

- Chronik der Stadt Löbau. Norderstedt 2001, ISBN 3-8311-2245-8

- Rudolf Drescher: Löbau. Bilder einer Stadt. Erfurt 2003, ISBN 3-89702-606-6

- Siegfried Schlegel u.a.: Die Oberlausitz. Exkursionen. Haack, Gotha 1989 (Geographische Bausteine; Bd. 20), ISBN 3-7301-0609-0

- Werner Schmidt: Zwischen Löbau und Herrnhut. Böhlaus, Weimar 1996 (Werte der deutschen Heimat; Bd. 56), ISBN 3-7400-0935-7

- Peter Emrich, Rainer Lehmann: Löbauer Stadtwanderungen. Oberlausitzer Verlag, 2005, ISBN 3-933827-56-6

- Peter Emrich: Löbauer Stadtwanderungen, Band 2. Oberlausitzer Verlag, 2006, ISBN 978-3-933827-64-7

- Peter Emrich: Löbauer Landpartie - Sehenswertes im Löbauer Land. Oberlausitzer Verlag, 2009, ISBN 978-3-933827-93-7

- Tino Fröde: Privilegien und Statuten der Oberlausitzer Sechsstädte – Ein Streifzug durch die Organisation des städtischen Lebens in Zittau, Bautzen, Görlitz, Löbau, Kamenz und Lauban in der frühen Neuzeit. Oberlausitzer Verlag, Spitzkunnersdorf 2008, ISBN 978-3-933827-88-3

- Karl Bernert: Der gußeiserne Turm auf dem Löbauer Berg. Rat d. Stadt, Löbau 1978

Weblinks

Commons: Löbau – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien

Commons: Löbau – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien Wikisource: Löbau in der Topographia Superioris Saxoniae (Matthäus Merian) – Quellen und Volltexte

Wikisource: Löbau in der Topographia Superioris Saxoniae (Matthäus Merian) – Quellen und Volltexte- Internetpräsenz der Stadt Löbau

- Fotohomepage - Löbau Stadt und Land

- Erinnerungen an das alte Löbau

- Löbau im Digitalen Historischen Ortsverzeichnis von Sachsen

Städte und Gemeinden im Landkreis GörlitzBad Muskau (Mužakow) | Beiersdorf | Bernstadt a. d. Eigen | Berthelsdorf | Bertsdorf-Hörnitz | Boxberg/O.L. (Hamor) | Dürrhennersdorf | Ebersbach-Neugersdorf | Eibau | Gablenz (Jabłońc) | Görlitz | Groß Düben (Dźěwin) | Großschönau | Großschweidnitz | Hähnichen | Hainewalde | Herrnhut | Hohendubrau (Wysoka Dubrawa) | Horka | Jonsdorf | Kodersdorf | Königshain | Krauschwitz (Krušwica) | Kreba-Neudorf (Chrjebja-Nowa Wjes) | Lawalde | Leutersdorf | Löbau | Markersdorf | Mittelherwigsdorf | Mücka (Mikow) | Neißeaue | Neusalza-Spremberg | Niedercunnersdorf | Niesky | Obercunnersdorf | Oderwitz | Olbersdorf | Oppach | Ostritz | Oybin | Quitzdorf am See | Reichenbach/O.L. | Rietschen (Rěčicy) | Rosenbach | Rothenburg/O.L. | Schleife (Slepo) | Schönau-Berzdorf a. d. Eigen | Schönbach | Schöpstal | Seifhennersdorf | Sohland am Rotstein | Trebendorf (Trjebin) | Vierkirchen | Waldhufen | Weißkeißel (Wuskidź) | Weißwasser/Oberlausitz (Běła Woda) | Zittau

Wikimedia Foundation.

Schlagen Sie auch in anderen Wörterbüchern nach:

Löbau — Löbau, sorbisch Lubij, Stadt im Landkreis Löbau Zittau, Sachsen, durchschnittlich 268 m über dem Meeresspiegel, im Lausitzer Bergland, 16 700 Einwohner; Stadtmuseum … Universal-Lexikon

Lobau [2] — Lobau, Georges Mouton, Graf von, Marschall von Frankreich, geb. 21. Febr. 1770 zu Pfalzburg in Lothringen, gest. 21. Nov. 1838, trat 1792 als Freiwilliger in die französische Armee und wurde 1800 Oberst. Napoleon I. ernannte ihn 1805 zum… … Meyers Großes Konversations-Lexikon

Lobau [2] — Lobau, Georges Mouton, Graf von, franz. Marschall, geb. 21. Febr. 1770 zu Pfalzburg, 1805 Adjutant Napoleons I., trug bei Aspern 1809 wesentlich zur Rettung des auf der Insel Lobau (daher sein Titel) zusammengedrängten franz. Heers bei, ward 1813 … Kleines Konversations-Lexikon

Lobau — die, Auenlandschaft (21,6 km2) am linken Donauufer im 22. Gemeindebezirk von Wien, steht unter Naturschutz, versteppt aber seit der Donauregulierung (1875) immer mehr; wurde nach 1938 durch den Bau eines Großtanklagers, des Erdölhafens Lobau… … Universal-Lexikon

Lobau [1] — Lobau, Donauinsel, zwei Stunden unterhalb Wien; sie war nach der Schlacht bei Aspern, am 21. u. 22. Mai 1809, Zuflucht der geschlagenen Franzosen u. hieß eine Zeit lang Napoleonsinsel … Pierer's Universal-Lexikon

Lobau [2] — Lobau, Graf, s. Mouton … Pierer's Universal-Lexikon

Löbau — (poln. Lubawa), 1) Kreis des Regierungsbezirks Marienwerder der preußischen Provinz Preußen, 18,1 QM. mit 38,200 Ew., von denen die meisten Landbau treiben, wird von den Kreisen Osterode, Neidenburg, Straßburg, Graudenz u. Rosenberg umschlossen,… … Pierer's Universal-Lexikon

Löbau — Löbau, 1) (L. in Westpreußen, poln. Lubawa) Stadt im preuß. Regbez. Marienwerder, Kreis L., an der Sandella und der Staatsbahnlinie Zajonczkowo L., 145 m ü. M., hat eine evangelische und 3 kath. Kirchen, Synagoge, ehemaliges Bernhardinerkloster… … Meyers Großes Konversations-Lexikon

Lobau [1] — Lobau, Donauinsel östlich von Wien, bekannt durch die Schlacht bei Aspern (s. d.) … Meyers Großes Konversations-Lexikon

Löbau. — Löbau. 1) L. in Sachsen, Amtsstadt in der sächs. Kreish. Bautzen, ehemals eine der Sechsstädte, am Löbauer Wasser (zur Spree), am Fuße des Löbauer Berges (445 m), (1905) 10.632 E., Amtsgericht, Realschule, Lehrerseminar; dabei Irrenanstalt… … Kleines Konversations-Lexikon

Lobau — Lobau, Donauinsel, südöstl. von Wien, bekannt durch den Donauübergang der geschlagenen Franzosen nach der Schlacht bei Aspern und Eßling, Juli 1809 … Kleines Konversations-Lexikon