- Wahl zum 16. Deutschen Bundestag

-

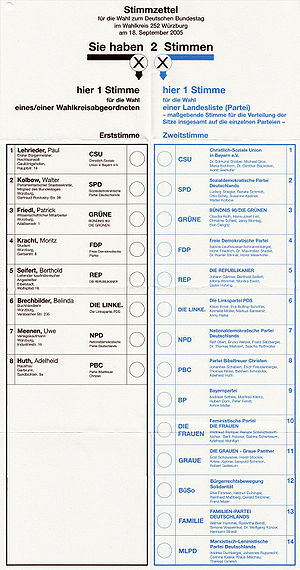

Die Bundestagswahl 2005 fand aufgrund der vorzeitigen Auflösung des 15. Bundestags bereits am 18. September 2005 statt. Bei der Wahl zum 16. Deutschen Bundestag wurde an diesem Tag in 298 von 299 Wahlkreisen gewählt; im Wahlkreis Dresden I fand am 2. Oktober eine Nachwahl wegen des Todes der NPD-Direktkandidatin statt (siehe unten).

Unmittelbar nach der Wahlniederlage der SPD bei der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen 2005 kündigte der Bundes- und Fraktionsvorsitzende Franz Müntefering Neuwahlen an. Er begründete dies damit, dass das Vertrauen der Bevölkerung in die rot-grüne Bundesregierung nicht mehr erkennbar sei.

Bundeskanzler Gerhard Schröder richtete die Vertrauensfrage an das Parlament, das ihm mit dem Votum vom 1. Juli 2005 das Vertrauen vorenthielt. Anschließend schlug der Kanzler die Auflösung des Bundestags vor. Bundespräsident Horst Köhler löste am 21. Juli 2005 den 15. Deutschen Bundestag auf und ordnete Neuwahlen an. Die Verfassungsmäßigkeit dieses Verfahrens ist zwar – ähnlich wie bei der Auflösung auf Vorschlag Helmut Kohls 1982 – umstritten, wurde jedoch vom Bundesverfassungsgericht erneut als verfassungskonform bestätigt.

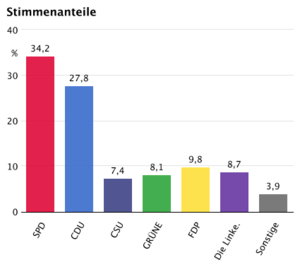

Endgültiges amtliches Endergebnis

Bei 61.870.711 Wahlberechtigten und einer Wahlbeteiligung von 77,7 % betrug der Anteil der ungültigen Zweitstimmen 1,6 %. Die zugelassenen Parteien bzw. Fraktionsgemeinschaften haben folgende Ergebnisse erzielt:

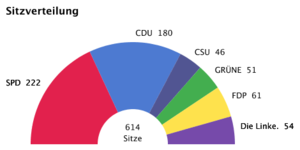

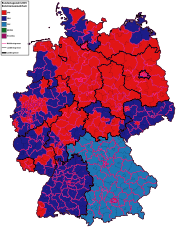

Der Fraktionsgemeinschaft von CDU und CSU sind 226 Sitze zugeordnet. Wahlrechtlich werden sie als selbstständige Parteien separat behandelt (siehe Tabelle). Die SPD erhielt 222 Sitze, die FDP 61, Linkspartei 54, Grüne 51 Mandate. Der 16. Deutsche Bundestag besteht daher gemäß Bundeswahlgesetz aus 598 Abgeordneten plus 16 Überhangmandaten (sieben für die Union, neun für die SPD), also aus insgesamt 614 Abgeordneten.

Erstmals seit 1949 kamen Union und SPD zusammen auf unter 70% der Zweitstimmen. Außerdem ist es zum ersten mal in der Geschichte der Bundesrepublik weder SPD noch CDU (in Bayern CSU) gelungen in auch nur einem Bundesland mindestens 50% der Zweitstimmen zu erreichen.

Die sonstigen Parteien erhielten keine Sitze und bilden deshalb auch keine Fraktionsgemeinschaften; sie erreichten zusammen 4 %.

Siehe auch: Liste der Mitglieder des Deutschen Bundestages (16. Wahlperiode)

Staatliche Parteienfinanzierung

Gemäß § 18 Abs. 3 des Parteiengesetzes erhalten die acht Parteien, die mindestens 0,5 % der Zweitstimmen erhielten (siehe Wahlergebnis), aufgrund des Wahlergebnisses staatliche Zuschüsse, deren genaue Höhe wegen der Deckelung der gesamten staatlichen Parteienteilfinanzierung auf 133 Millionen Euro noch nicht beziffert werden kann.

Prämissen für die Regierungsbildung

Mögliche Koalition Sitze Sitze gesamt 614 Union-SPD 448 Zweidrittelmehrheit 410 Union-FDP-Grüne 338 SPD-FDP-Grüne 334 SPD-Linke-Grüne 327 absolute Mehrheit 308 Union-FDP 287 SPD-Grüne 273 → Hauptartikel: Bundeskanzler (Deutschland)

Für eine Kanzlerwahl und Regierungsbildung bedarf es gemäß Art. 63 Abs. 2 GG[1] einer absoluten Mehrheit von 308 Abgeordneten-Stimmen (Kanzlermehrheit) für einen Vorschlag des Bundespräsidenten. Entsprechend der Verfassung ist dies jedoch nicht die einzige Möglichkeit, eine Bundesregierung zu bilden (Kreationsfunktion):

- Wird der vom Bundespräsidenten vorgeschlagene Kandidat nicht mit der absoluten Mehrheit gewählt, kann in einer zweiten Phase der Bundestag binnen 14 Tagen in beliebig vielen Wahlgängen – nicht wie oft irrig beschrieben in einem einzelnen – mit mehr als der Hälfte seiner Mitglieder einen Kanzler wählen, ohne sich am Vorschlag des Präsidenten zu orientieren (Art. 63 Abs. 3 GG).

- Kann in diesen Wahlgängen kein Bundeskanzler gewählt werden, muss unverzüglich ein letzter Wahlgang stattfinden, in dem die relative Mehrheit für eine Kanzlerwahl ausreichend ist, also die Mehrheit der abgegebenen Stimmen (Art. 63 Abs. 4 GG). Dadurch ist eine Minderheitsregierung zulässig. Kommt eine absolute Mehrheit in diesem Wahlgang zustande, muss der Bundespräsident den Gewinner zum Kanzler ernennen, bei einer relativen Mehrheit kann er ihn entweder ernennen oder Neuwahlen ansetzen.

Politisches Vorfeld der Wahl 2005

Nach der deutlichen Niederlage der SPD bei der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen 2005 erklärte der SPD-Vorsitzende Franz Müntefering eine halbe Stunde nach Schließung der Wahllokale in Absprache mit Bundeskanzler Gerhard Schröder, eine Neuwahl schon im Herbst 2005 herbeiführen zu wollen. Um 20 Uhr erklärte Bundeskanzler Schröder in einer kurzen Ansprache:

„Deutschland befindet sich in einem tiefgreifenden Veränderungsprozess. Es geht darum, unser Land unter den besonderen Bedingungen der Überwindung der deutschen Teilung auf die Erfordernisse des 21. Jahrhunderts auszurichten. Mit der Agenda 2010 haben wir dazu entscheidende Weichen gestellt. Wir haben notwendige Schritte unternommen, die sozialen Sicherungssysteme zukunftsfähig zu machen und die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft zu stärken. Dies sind unabdingbare Voraussetzungen für mehr Wachstum und Beschäftigung in Deutschland. Erste Erfolge auf diesem Weg sind unübersehbar. Bis sich aber die Reformen auf die konkreten Lebensverhältnisse aller Menschen in unserem Land positiv auswirken, braucht es Zeit. Vor allem aber braucht es die Unterstützung der Bürgerinnen und Bürger für eine solche Politik. Mit dem bitteren Wahlergebnis für meine Partei in Nordrhein-Westfalen ist die politische Grundlage für die Fortsetzung unserer Arbeit in Frage gestellt. Für die aus meiner Sicht notwendige Fortführung der Reformen halte ich eine klare Unterstützung durch eine Mehrheit der Deutschen gerade jetzt für erforderlich. Deshalb betrachte ich es als Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland als meine Pflicht und Verantwortung, darauf hinzuwirken, dass der Herr Bundespräsident von den Möglichkeiten des Grundgesetzes Gebrauch machen kann, um so rasch wie möglich, also realistischerweise für den Herbst dieses Jahres, Neuwahlen zum Deutschen Bundestag herbeizuführen.“

Vertrauensfrage

→ Hauptartikel: Vertrauensfrage

Verfassungsrechtliche Problematik

Nach dem Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland gibt es in Deutschland kein Selbstauflösungsrecht des Parlaments und daher kein in der Verfassung geregeltes Verfahren für eine vorgezogene Wahl – anders als etwa in Großbritannien, wo vorgezogene Wahlen den Regelfall darstellen. In einigen Bundesländern z. B. in Niedersachsen in Art. 10 der Niedersächsischen Verfassung kann der Landtag aufgelöst werden. Der Bundeskanzler stellte am 1. Juli 2005 im Parlament die Vertrauensfrage gemäß Art. 68 GG.[2] Es war nach den Anträgen von Willy Brandt (1972) und Helmut Kohl (1982) das dritte Mal, dass der Bundeskanzler die Vertrauensfrage mit dem Ziel stellte, sie zu „verlieren“. Für eine derartige Vertrauensfrage hatte sich die Bezeichnung unechte Vertrauensfrage eingebürgert. In seinem Urteil vom 25. August 2005 hat das Bundesverfassungsgericht diesen Terminus verworfen und den Begriff auflösungsgerichtete Vertrauensfrage eingeführt.

Die SPD und die Bündnisgrünen stellten mit einer hinreichend großen Zahl von Enthaltungen sicher, dass die Vertrauensfrage nicht positiv beantwortet wurde. Die „Kanzlermehrheit“ von 301 Stimmen – also die Mehrheit der Mitglieder des Parlaments – wurde daher verfehlt. Anschließend schlug der Bundeskanzler dem Bundespräsidenten vor, den Bundestag aufzulösen. Der Bundespräsident ordnete am 21. Juli 2005 die Parlamentsauflösung an. Er bezog sich in seiner Begründung auch auf die Entscheidung des Verfassungsgerichts aus dem Jahr 1983.

Damals hatten die Richter bezüglich der von Bundeskanzler Helmut Kohl auf ähnliche Weise herbeigeführten vorgezogenen Wahlen festgestellt, dass es keineswegs der freien Disposition des Bundeskanzlers unterliege, auf diese Weise vorzeitige Wahlen herbeizuführen. Vielmehr solle das Parlament Kraft des normativen Charakters der vierjährigen Legislaturperiode nach Möglichkeit auch so lange amtieren und der Bundeskanzler eine Bundestagsauflösung nur dann anstrengen dürfen, „wenn es politisch für ihn nicht mehr gewährleistet ist, mit den im Bundestag bestehenden Kräfteverhältnissen weiter zu regieren. Die politischen Kräfteverhältnisse im Bundestag müssen seine Handlungsfähigkeit so beeinträchtigen oder lähmen, daß er eine vom stetigen Vertrauen der Mehrheit getragene Politik nicht sinnvoll zu verfolgen vermag.“[3]

Somit ist – wenn auch in wechselseitigen Grenzen – ein gewisser Vorrang der Parlamentsperiode vor den Regierungsinteressen gegeben. Dennoch räumte das Verfassungsgericht die Kompetenz, die politische Lage als kritisch im Sinne des Art. 68 einzuschätzen, in erster Linie dem Bundeskanzler ein. Auch die darauf folgende Prüfung des Bundespräsidenten hat sich an den Kriterien des Bundeskanzlers zu orientieren.

Ob die 1983 vom Verfassungsgericht genannten Voraussetzungen vorlagen, ist sowohl unter Politik- als auch unter Rechtswissenschaftlern umstritten. Die Regierungsparteien hatten eine – wenn auch knappe – Mehrheit von drei Sitzen über der absoluten Mehrheit. Außerdem konnten bis dahin alle Gesetzesentwürfe im Bundestag mit der „Kanzlermehrheit“ verabschiedet werden. Dass alle im Bundestag vertretenen Parteien Neuwahlen für notwendig ansehen, ist grundsätzlich nicht von Belang, da der Bundestag über kein Selbstauflösungsrecht verfügt. Dem Bundespräsidenten könne aber diese Einigkeit einen „zusätzlichen Hinweis [geben], dass eine Auflösung des Bundestages zu einem Ergebnis führen werde, das dem Anliegen des Art. 68 GG näher kommt als eine ablehnende Entscheidung“, so das Verfassungsgericht 1983.

Meinungsbild in der Rechtswissenschaft

Unter Staatsrechtlern löste die Absicht, vorgezogene Neuwahlen durchzuführen, eine kontroverse Diskussion aus, die sich im Wesentlichen wie folgt zusammenfassen lässt:

Kritiker

Die Kritiker halten das Herbeiführen von Neuwahlen mittels Vertrauensfrage für verfassungswidrig. Der Bundeskanzler könne allenfalls dieses Verfahren wählen, wenn er daran zweifle, ob er von der Parlamentsmehrheit getragen werde. Parlament ist der Bundestag, und dort habe der Kanzler sichere Unterstützung; auf andere Organe wie etwa den Bundesrat dürfe er nicht verweisen, nur weil seine Minderheitsunterstützung weiter geschwunden ist. Der Kanzler könne allenfalls zurücktreten (Hans Herbert von Arnim, Peter Baumeister, Ernst Benda, Hermann-Josef Blanke, Volker Epping, Karin Graßhof, Dieter Grimm, Josef Isensee, Konrad Kruis, Philip Kunig, Wolfgang Löwer, Ernst Gottfried Mahrenholz, Ingo von Münch, Martin Oldiges, Christian Pestalozza, Jochen Rozek, Wolf-Rüdiger Schenke, Edzard Schmidt-Jortzig, Hans-Peter Schneider, Rupert Scholz, Dieter Umbach, Wolfgang Graf Vitzthum, Rainer Wahl).

Befürworter

Die Befürworter sind in zwei Gruppen zu finden, die sich in der Begründung ihrer Haltung unterscheiden:

- Eine Gruppe hält Neuwahlen für zulässig, da sich die Regierung in einer politischen Krise befinde, die ihr die Durchsetzung ihrer Politik funktional nicht erlaube. Auf eine formale Festlegung hinsichtlich des Bundestags – unter Abgrenzung vom Bundesrat – komme es nicht an, allenfalls wären die Mehrheitsverhältnisse im Bundesrat mitzuberücksichtigen (Peter Michael Huber, Dietrich Murswiek, Joachim Wieland).

- Die andere Gruppe betont die dem Kanzler von der Verfassung zugewiesene Einschätzungsprärogative, ob er die ihn tragende Mehrheit als hinlänglich sicher für seine Politik empfindet oder ob er die Vertrauensfrage stellt. Dies sei ausschlaggebend. Die Regierungskoalition verfüge ohnehin nur über eine Mehrheit von drei Stimmen über der Kanzlermehrheit, und diese Mehrheit sei nunmehr noch „wackeliger“ geworden, so dass es schwierig sei, sein Urteil anzuzweifeln (Georg Hermes, Roman Herzog, Christian Hillgruber, Jörn Ipsen, Hans-Hugo Klein, Joachim Rottmann).

Rechtspolitische Forderungen nach parlamentarischem Selbstauflösungsrecht

Obwohl mehrere Verfassungsrechtler, darunter Ernst Benda, Ernst Gottfried Mahrenholz und Ingo von Münch, öffentlich eine Änderung des Grundgesetzes mit dem Ziel eines Selbstauflösungsrechts des Parlaments befürworteten, wurde ihre Forderung von keiner Partei aufgegriffen. Nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts über die Neuwahlen 2005 hat sich eine lebhafte Diskussion über eine solche Verfassungsänderung entwickelt. Befürworter finden sich in allen Parteien. Auch Bundespräsident Horst Köhler sprach sich für eine Diskussion darüber aus.

Einigkeit besteht unter den Befürwortern darüber, dass zur Missbrauchsverhinderung ein hohes Quorum gelten muss, damit nicht aus reinem politischem Kalkül heraus Neuwahlen herbeigeführt werden können. Diskutiert werden eine Mehrheit von 2/3, von 3/4 oder 4/5 der Bundestagsabgeordneten.

Organstreitverfahren von Bundestagsabgeordneten

→ Hauptartikel: Vertrauensfrage II

In einem Organstreit vor dem Verfassungsgericht[4] können Bundestagsabgeordnete die Auflösungsanordnung anfechten. Sie sind in ihren Rechten verletzt, wenn die Parlamentsauflösung verfassungswidrig wäre, denn diese verkürzt ihr bis Herbst 2006 erteiltes Mandat. Die Abgeordneten Jelena Hoffmann (SPD) und Werner Schulz (Bündnis 90/Die Grünen) leiteten einen solchen Organstreit gegen den Bundespräsidenten ein. Berichterstatter in dem Verfahren war Richter Udo Di Fabio. Das Gericht hielt am 9. August 2005 eine mündliche Verhandlung ab und traf eine Entscheidung noch vor dem angesetzten Wahltermin, wie bereits 1983. Die Anträge der Abgeordneten wurden mit Urteil vom 25. August 2005 als unbegründet zurückgewiesen. Das Gericht bestätigte die Auflösung des Parlaments durch den Bundespräsidenten als rechtmäßig. Es verwies auf die Einschätzungsprärogative des Kanzlers und den begrenzten Kontrollumfang des Verfassungsgerichts.

Der Bundespräsident hatte erklärt, dass er – anders als Karl Carstens im Jahr 1983 – nicht zurückgetreten wäre, falls das Gericht seine Auflösungsentscheidung für verfassungswidrig erklärt hätte.

Hätte der Bundespräsident die Auflösung des Bundestags abgelehnt, dann hätte der Bundeskanzler ein Organstreitverfahren gegen den Bundespräsidenten anstrengen können, wenn er eine Pflichtverletzung wie etwa einen Ermessensfehler rügen wollte. Grundsätzlich ist der Bundespräsident jedoch nicht verpflichtet, den Bundestag aufzulösen. Es handelt sich um eine Ermessensentscheidung. Um einem Antrag des Bundeskanzlers stattzugeben, müsste entweder der Bundespräsident sein Ermessen nicht pflichtgemäß ausgeübt haben oder er müsste zu Unrecht davon ausgegangen sein, dass ihm kein Ermessen zusteht, da er rechtsirrig die (insbesondere ungeschriebenen) Voraussetzungen für eine Auflösung als nicht gegeben angesehen hätte.

Verfassungsstreitverfahren von Parteien und Bürgern

Auch mehrere kleine Parteien (nach Angaben des Bundesverfassungsgerichts mindestens acht) haben Organstreitverfahren beim Bundesverfassungsgericht eingeleitet, da sie sich durch die verkürzte Vorwahlzeit benachteiligt sehen.

Die APPD reichte bereits wenige Minuten nach der Auflösungsanordnung des Bundespräsidenten einen Antrag ein. Auch gingen unter anderem Anträge der ödp, der Familien-Partei und der Partei Pro DM ein. Mit den Anträgen wandten sich die Parteien in erster Linie dagegen, dass sie bis zum Wahltermin nur äußerst wenig Zeit hatten, um die erforderlichen Unterschriften zu sammeln, während vor normalen Wahlen dafür dreizehn Monate zur Verfügung gestanden hätten. Hierdurch sahen sie ihre Chancen, im gesamten Bundesgebiet zur Wahl anzutreten, beeinträchtigt. Manche Parteien wählten als Verfahrensart die Verfassungsbeschwerde.

Die Anträge der AGFG, der Familien-Partei und der ödp, dem Organstreitverfahren von Werner Schulz und Jelena Hoffmann beizutreten, lehnte das Bundesverfassungsgericht durch Beschlüsse vom 8. August 2005 ab mit der Begründung, dass das mit den Organstreitverfahren der drei Parteien geltend gemachte Interesse dem der beiden klagenden Bundestagsabgeordneten nicht gleichgeordnet sei.

Am 23. August 2005 verwarf das Bundesverfassungsgericht die Anträge der ödp und der Familien-Partei als unzulässig.[5] Denn die Auflösung des Bundestags tangiere die Parteien nicht in ihren Rechten, auch nicht – wie hilfsweise geltend gemacht – in ihrer Chancengleichheit aus Art. 38 und Art. 3 Grundgesetz. Gegen die 1975 verabschiedeten Regelungen betreffend die Unterschriftenquoren, die der Gesetzgeber auch bei der Wahlrechtsnovelle von 1985 trotz Kenntnis von der diesbezüglichen Problematik bei vorgezogenen Bundestagswahlen unangetastet gelassen hat, hätte binnen sechs Monaten nach ihrem Erlass vorgegangen werden müssen. Am 13. September wurden aus denselben Erwägungen ähnliche Klagen der Republikaner, der Zentrumspartei, der AGFG und der Deutschen Weißen Partei zurückgewiesen.[6]

Die Verfassungsbeschwerde der Partei Offensive D[7] wurde vom Verfassungsgericht nicht zur Entscheidung angenommen.

Des Weiteren hatten auch mehrere Bürger Verfassungsbeschwerde gegen die Bundestagsauflösung erhoben.

Wahlkreise

Auch für den 16. Deutschen Bundestag beträgt die gesetzliche Anzahl der Abgeordneten 598.[8] Die Wahlkreise wurden allerdings in einigen Gebieten im Vergleich zur Bundestagswahl 2002 verändert. Thüringen verlor einen Wahlkreis (von 10 auf 9), Bayern gewann einen hinzu (von 44 auf 45).

→ siehe dazu: Liste der Bundestagswahlkreise 2005

Nachwahl im Wahlkreis Dresden I

Nach dem Tod der Direktkandidatin der NPD, Kerstin Lorenz, elf Tage vor der Wahl wurde die Abstimmung im Wahlkreis 160 (Dresden I) auf den 2. Oktober 2005 verschoben. In der Geschichte der Bundesrepublik hatte es das bislang zweimal gegeben: Bei der Bundestagswahl 1961 und der Bundestagswahl 1965 musste wegen verstorbener Kandidaten eine Nachwahl zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen, was aber in beiden Fällen keinen Einfluss auf die parteipolitische Zusammensetzung des Bundestages hatte.

Damit konnten etwa 219.000 Dresdner (6,1 % der sächsischen Wahlberechtigten) am 18. September nicht wählen. Die vorher abgegebenen Briefwahl-Stimmen waren ungültig und wurden vernichtet.

Nach der Wahl in Dresden wurde vom Bundeswahlleiter ein zweites vorläufiges amtliches Endergebnis festgestellt, welches neben den Dresdener Stimmen auch Korrekturen aus anderen Ländern berücksichtigte. Das endgültige amtliche Endergebnis, das dann auch die Korrekturen aus Sachsen enthielt, wurde am 7. Oktober bekanntgegeben. Nach Ansicht des Berliner Staatsrechtlers Christian Pestalozza hätten die Ergebnisse vom 18. September bis zum Abschluss der Nachwahl unter Verschluss gehalten werden müssen, da die betroffenen Bürger ihre Stimme viel gezielter einsetzen konnten als der Rest der Bevölkerung. „Dadurch sind Freiheit und Gleichheit der Wahl beeinträchtigt“, so der Experte. Das halte er für verfassungsrechtlich bedenklich. Ähnlich hatte sich der CDU-Direktkandidat in dem betroffenen Wahlkreis, Andreas Lämmel, geäußert. Er hatte der Bild-Zeitung gesagt, die Auszählung der Stimmen in ganz Deutschland dürfe erst erfolgen, wenn auch die in Dresden eingesammelt seien. Auch die Dresdner FDP-Direktkandidatin Peggy Bellmann hatte gefordert: „Bis zur Nachwahl dürfen nirgendwo Stimmen ausgezählt werden.“ Der Bundeswahlleiter hatte sich diesen Forderungen nicht angeschlossen und bereits am Wahlabend ein erstes vorläufiges amtliches Ergebnis bekanntgegeben.

Die Nachwahl im Wahlkreis 160 hatte keine Auswirkungen auf die Rangfolge der Fraktionen im Bundestag, sorgte jedoch für einzelne Sitzverschiebungen zwischen den Landeslisten einzelner Parteien. Im einzelnen gewann genannter Andreas Lämmel das Direktmandat für die CDU und damit ein weiteres Überhangmandat. Die FDP in Sachsen gewann wegen des außerordentlich guten Dresdener Zweitstimmenergebnisses bei der innerparteilichen Verteilung einen Sitz auf Kosten der FDP in NRW. Bei der CDU wechselte aufgrund der Inkonsistenz des Zuteilungsverfahrens Hare-Niemeyer (vgl. auch Alabama-Paradoxon, Wählerzuwachsparadoxon) ein Sitz von der CDU Nordrhein-Westfalen zur CDU des Saarlandes.

Aufgrund des negativen Stimmgewichtes im Bundestagswahlrecht – welches in der Prüfung der Wahl mittlerweile für verfassungswidrig erklärt wurde[9] – wäre es möglich gewesen, dass zusätzliche Stimmen für eine Partei diese einen Sitz gegenüber dem ersten vorläufigen Ergebnis gekostet hätten. So hätte die CDU einen Sitz im Bundestag weniger erhalten, wenn sie in Dresden etwa 3.000 Zweitstimmen mehr erhalten hätte. Das Wahlergebnis (CDU: -6,1 %, FDP: +9,6 % etc.)[10] lässt vermuten, dass dies von einer großen Zahl von CDU-nahen Wählern verhindert wurde, indem sie mit der Zweitstimme FDP gewählt haben.

Wahlwerbende Parteien

SPD

Bundeskanzler Gerhard Schröder (SPD) hatte im Jahr 2003 angekündigt, bei den nächsten Bundestagswahlen zum dritten Mal als Kanzlerkandidat für die SPD anzutreten, wenn diese auch eigentlich erst für 2006 vorgesehen waren. Die Fortführung der rot-grünen Koalition war das erklärte Ziel der SPD-Spitze; eine Große Koalition von SPD und CDU wurde zwar als „nicht gewollt“ dargestellt, jedoch auch nicht ausgeschlossen.

Gleichzeitig waren einige SPD-Politiker bemüht, sich deutlich von den Grünen abzusetzen. So erklärte der rheinland-pfälzische Ministerpräsident Kurt Beck, man wollte keinen „Mopsfledermaus-Wahlkampf“ führen.

Außerdem wollte die SPD in ihrem Wahlmanifest durch „Innovationsregionen“ Bürokratie abbauen. Der Bundeshaushalt sollte konsolidiert werden, aber es wurde keine terminliche Zielvorgabe genannt.

Eine bevorzugte Zielscheibe der Regierungsparteien war das von vielen Deutschen als „neoliberal“ und „unsozial“ empfundene Flat Tax-Steuermodell des CDU-Finanzexperten Paul Kirchhof und die geplante Mehrwertsteuererhöhung, wobei die SPD teilweise im Stile einer Oppositionspartei Wahlkampf betrieb.

CDU/CSU

Die Unionsparteien strebten für die vorgezogene Neuwahl im Herbst 2005 die Ablösung der Bundesregierung an. Als Koalitionspartner nannten sie die FDP. Die Union hatte die CDU-Vorsitzende Angela Merkel als Kanzlerkandidatin nominiert. Diese hatte angekündigt, im Falle eines Wahlsiegs die Mehrwertsteuer von 16 % auf 18 % anzuheben und dafür die Arbeitslosenversicherungsbeiträge um zwei Prozentpunkte zu senken. Außerdem sollte der Atomkonsens zugunsten längerer Laufzeiten der Kernkraftwerke aufgegeben werden. Dadurch versprach sich die Union eine Senkung der Strompreise. Die gesetzliche Krankenversicherung sollte künftig über eine Gesundheitsprämie, deren Höhe nicht wie bisher nach dem Einkommen bemessen werde, finanziert werden; es war jedoch ein Steuerausgleich für Geringverdiener vorgesehen. Außerdem wollte Merkel ebenfalls Bürokratieabbau betreiben und den Bundeshaushalt bis 2013 konsolidieren.[11]

Dem so genannten Kompetenzteam der Kanzlerkandidatin Merkel gehörten neben ihr und dem CSU-Vorsitzenden, Edmund Stoiber, auch Paul Kirchhof (Finanzen, Haushalt), Peter Müller (Wirtschaft, Arbeit), Dieter Althaus (Aufbau Ost), Günther Beckstein (Inneres), Wolfgang Schäuble (Außenpolitik), Ursula von der Leyen (Soziales), Annette Schavan (Bildung), Gerda Hasselfeldt (Landwirtschaft, Verbraucherschutz, Umwelt) und Norbert Lammert (Kultur) an.

Grüne

Bündnis 90/Die Grünen traten an, um ihre Politik von „solidarischer Modernisierung in ökologischer Verantwortung“ (so der Titel ihres Wahlprogramms) fortzusetzen. In ihrem Wahlprogramm, beschlossen in Berlin am 17. Juli 2005, hatten sie arbeitsmarkt- und wirtschaftspolitische Forderungen (wie z. B. die Verschiebung von Subventionen, die den verschwenderischen Umgang mit knappen Ressourcen begünstigen, zugunsten der Forschungs- und Technologieförderung) prominent herausgestellt, hielten aber auch an ihren anderen Punkten (Atomausstieg, geregelte Zuwanderung und Integration, Verbraucherschutz, Transparenz und informationelle Selbstbestimmung, Gleichberechtigung der Geschlechter und sexuellen Identitäten) fest. Führende Grüne machten im Wahlkampf Aussagen, nach denen weder eine Koalition mit der Union noch mit der Linkspartei in Betracht kommen würde.

Joschka Fischer wurde zum Spitzenkandidaten gekürt und kandidierte auf Platz 2 der hessischen Landesliste für den Bundestag hinter der Staatssekretärin Margareta Wolf. Andere Landeslisten wurden von Renate Künast, Bärbel Höhn, Ulrike Höfken, und Claudia Roth angeführt. Zum grünen Spitzenteam gehörten außerdem Umweltminister Jürgen Trittin, Parteivorsitzender Reinhard Bütikofer, die beiden damaligen Fraktionsvorsitzenden Katrin Göring-Eckardt und Krista Sager, die Politische Bundesgeschäftsführerin Steffi Lemke sowie der Parlamentarische Geschäftsführer Volker Beck.

Außerdem wollten die Grünen Bürokratie abbauen und den Bundeshaushalt konsolidieren.

FDP

Anders als 2002 verzichtete die FDP auf die Nominierung eines eigenen Kanzlerkandidaten. Stattdessen erklärte die FDP-Spitze am 23. Mai 2005, dass sie eine Koalition mit der CDU/CSU anstrebte, obwohl sie die von der Union geforderten Erhöhung der Umsatzsteuer ablehnte. Zum Spitzenkandidaten kürte die FDP Guido Westerwelle, der als einziger prominenter Politiker vor der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen für den Fall eines Regierungswechsels vorgezogene Neuwahlen zum Bundestag gefordert hatte. Er führte die Landesliste in Nordrhein-Westfalen an, während in anderen Bundesländern diese Funktion von Sabine Leutheusser-Schnarrenberger (Bayern), Birgit Homburger (Baden-Württemberg), Wolfgang Gerhardt (Hessen), Joachim Günther (Sachsen), Rainer Brüderle (Rheinland-Pfalz), Jürgen Koppelin (Schleswig-Holstein), Markus Löning (Berlin) oder Cornelia Pieper (Sachsen-Anhalt) erfüllt wurde.

Auch die FDP wollte Bürokratie abbauen und den Bundeshaushalt konsolidieren. Im Gegensatz zu ihrem potentiellen Koalitionspartner stand die FDP in ihrem Programm für mehr Datenschutz und einen besseren Schutz der Bürgerrechte.

Linkspartei.PDS

Auf den offenen Listen der Linkspartei.PDS kandidierten auch Mitglieder der noch jungen Partei WASG und Parteilose. Spitzenkandidaten waren Gregor Gysi und Oskar Lafontaine. Während die Linkspartei bis zur Wahl nur mit Petra Pau und Gesine Lötzsch als direktgewählte Abgeordneten im 15. Deutschen Bundestag vertreten war, zog sie im Ergebnis der Bundestagswahlen als viertstärkste Fraktion in den Bundestag ein. In Ostdeutschland wurde sie hinter der SPD zweitstärkste Partei.

Die wichtigsten Forderungen der Linkspartei.PDS waren die Anhebung des Spitzensteuersatzes auf 50 %, die Einführung eines Mindestlohnes von 1.000 Euro netto und 420 Euro Grundsicherung für Ost und West.

Siehe auch: Kandidaturmodelle der WASG/PDS zur Bundestagswahl 2005

Andere Parteien

Den anderen Parteien gelang, wie allgemein erwartet, nicht der Einzug in den Bundestag.

Im Oktober 2004 hatten NPD und DVU angekündigt, bundesweit gemeinsam anzutreten. Begründet lag dies vor allem darin, dass in verschiedenen Bundesländern meist nur eine der Parteien Erfolge verzeichnen konnte. Einer Listenverbindung steht allerdings das Bundeswahlgesetz entgegen, das nur Parteien, nicht aber Parteiverbindungen zur Wahl zulässt. Daher trat formal nur die NPD an, auf den Landeslisten standen aber auch von der DVU vorgeschlagene Kandidaten, meist deren Parteimitglieder. Bei der Europawahl 2009 soll dann die DVU antreten. Diese Strategie war bei den Landtagswahlen in Sachsen und Brandenburg erfolgreich, aber schon in der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen 2005 erreichte die NPD nicht einmal mehr 1 % der Stimmen und erlebte damit auch einen finanziellen Rückschlag. Die NPD kündigte an, dass sie fünf Direktmandate, unter anderem in Mecklenburg-Vorpommern und in Sachsen, gewinnen wollte, verfehlte dieses Ziel jedoch bei weitem, da sie in keinem Wahlkreis auch nur den zweiten oder dritten Platz unter den Bewerbern um die Erststimmen bekam.

Die Landeswahlausschüsse prüften am 19. August 2005, ob die sich für die Wahl bewerbenden Parteien die erforderliche Anzahl an Unterstützungsunterschriften für ihre Kreiswahl- und Landeslistenvorschläge gesammelt hatten. Über die Beschwerden einiger Parteien wurde am 25. August 2005 vom Bundeswahlausschuss abschließend entschieden. Dabei wurden alle Beschwerden bis auf eine zurückgewiesen. Unter Auflagen stattgegeben wurde lediglich der Beschwerde der NPD betreffend ihrer Landesliste in Baden-Württemberg, die der Landeswahlausschuss nicht zugelassen hatte.

Danach traten insgesamt 25 Parteien mit Landeslisten zur Wahl an. Dies waren:

- die MLPD in allen Ländern

- die NPD in allen Ländern

- die Grauen in 11 Ländern

- die REP in 9 Ländern

- die PBC in 8 Ländern

- die BüSo in 7 Ländern

- die Familien-Partei in 6 Ländern

- die PSG und Die Tierschutzpartei in 4 Ländern

- die Frauen und Pro DM in 3 Ländern

- APPD und Die PARTEI in Hamburg und Berlin

- 50plus (Brandenburg), AGFG (Sachsen), Bayernpartei (Bayern), Deutschland (NRW), Offensive D (Sachsen-Anhalt) und ZENTRUM (NRW) in je einem Bundesland

Die meisten Parteien traten in Nordrhein-Westfalen an (16), die wenigsten in Schleswig-Holstein (8).

Von den Parteien, die den Einzug in den Bundestag nicht schafften, kamen lediglich die NPD und die Republikaner über die 0,5 %-Hürde, die für die staatliche Parteienfinanzierung entscheidend ist.

Streit um Wahlwerbespot

Die Ausstrahlung des APPD-Wahlkampfspots innerhalb des ARD-Programmes wurde kurzfristig vom WDR verweigert. Begründet wurde dies mit Verstößen gegen gesetzliche Vorschriften und die Menschenwürde, mit Verherrlichung sexuellen Auslebens, von Sadomasochismus und Drogenkonsum. Dies sei zu Unrecht geschehen, wie APPD-Wahlkampfleiter Peter Altenburg in einer Stellungnahme begründete. Die wenige Stunden vor Ausstrahlung eingereichte zensierte Fassung wurde vom WDR akzeptiert und am 26. August ausgestrahlt. Die APPD hat danach beim Oberverwaltungsgericht Münster eine einstweilige Verfügung erwirkt, die die Ausstrahlung der unzensierten Fassung der Wahlwerbung anordnete. Diese wurde daraufhin am 5. September erstmals gesendet. Da das ZDF die Ausstrahlung weiterhin verweigerte und das Verwaltungsgericht Mainz dem ZDF zustimmte, reichte die APPD am 9. September Verfassungsbeschwerde ein.

Für Aufmerksamkeit sorgte auch Die PARTEI, die einen Teil ihrer Werbezeit bei eBay zum Verkauf anbot. Das ZDF hatte eine genaue Prüfung des Spots angekündigt und diesen dann inklusive unübersehbarer Schleichwerbung gesendet.

Überblick der Wahlprogramme zur Bundestagswahl 2005

Überblick über die Kerninhalte der Programme der im Bundestag vertretenen Parteien:

Arbeitsmarktpolitik

- SPD: Nachbesserungen an Hartz IV und Angleichung der Regelsätze zwischen Ost- und Westdeutschland. Ältere Arbeitslose sollen das einkommensabhängige Arbeitslosengeld I erhalten. Einführung eines gesetzlichen Mindestlohns.

- CDU/CSU: Senkung des Beitrags zur Arbeitslosenversicherung von 6,5 auf 4,5 Prozent, im Gegenzug Anhebung der Mehrwertsteuer von 16 auf 18 Prozent. Einschränkung des Kündigungsschutzes bei Neueinstellungen in Betrieben mit bis zu 20 Mitarbeitern; in größeren Firmen erst nach zwei Jahren. Arbeitnehmer soll dann wählen können, ob Kündigungsschutz oder Anspruch auf Abfindung in den Arbeitsvertrag aufgenommen wird. Stärkung des Kombilohnsystems für mehr Beschäftigung im Niedriglohnsektor. Unternehmer sollen Hartz-IV-Empfänger 10 Prozent unter dem Tariflohn bezahlen dürfen.

- Bündnis 90/Die Grünen: Korrekturen bei Hartz IV und Angleichung der Regelsätze zwischen Ost- und Westdeutschland. Der Arbeitsmarkt im Niedriglohnsektor soll durch Steuersubventionen gefördert werden. Einführung eines gesetzlichen Mindestlohns.

- FDP: Einschränkung des Kündigungsschutzes. Arbeitnehmer sollen erst nach vier Jahren und nur in Betrieben mit mehr als 50 Mitarbeitern Kündigungsschutz über den Kündigungsschutz nach dem BGB hinaus erhalten. Die FDP will zudem die Bundesagentur für Arbeit (BfA) aufspalten und neu organisieren.

- Linkspartei.PDS: Abschaffung der Arbeitsmarktreform Hartz IV. Anhebung der Regelsätze von 345 auf 420 Euro und höherer Freibeträge. Einführung eines gesetzlichen Mindestlohns in Höhe von 1.400 Euro pro Monat brutto.

Steuerpolitik

- SPD: Gegen eine Erhöhung der Mehrwertsteuer, dafür im Gegenzug eine dreiprozentige Abgabe für Großverdiener mit Einkommen von über 250.000 Euro. Absenkung der Körperschaftsteuer von 25 auf 19 Prozent.

- CDU/CSU: Anhebung der Umsatzsteuer von 16 auf 18 Prozent zur Senkung des Beitrags zur Arbeitslosenversicherung. Absenkung des Eingangssatzes der Einkommensteuer von 15 auf 12 Prozent und des Spitzensatzes von 42 auf 39 Prozent. Erhalt der Gewerbesteuer. Absenkung der Körperschaftsteuer von 25 auf 22 Prozent. Beibehaltung der Ökosteuer.

- Bündnis 90/Die Grünen: Gegen eine Erhöhung der Mehrwertsteuer. Erhöhung des Spitzensatzes der Einkommensteuer von 42 auf 45 Prozent. Einführung einer Steuer für Großverdiener und stärkere Belastung von Großerben und Bürgern mit hohen Privatvermögen.

- FDP: Gegen eine Erhöhung der Umsatzsteuer, dafür Einführung eines 3-Stufen-Modells von 15, 25 und 35 Prozent bei der Einkommensteuer. Der Eingangssteuersatz bleibt somit gleich und der Spitzensteuersatz soll von 42 auf 35 Prozent gesenkt werden. Durch die Einführung eines Grundfreibetrags von 7700 Euro für jeden Bürger (auch jedes Kind), der auf das gesamte Familieneinkommen angerechnet wird, werden insbesondere Familien entlastet. Dies wird durch eine Erhöhung des Kindergeldes auf 200 Euro pro Monat flankiert.

- Linkspartei.PDS: Gegen eine Erhöhung der Umsatzsteuer, dafür Erhöhung des Spitzensatzes der Einkommensteuer von 42 auf 50 Prozent. Beibehaltung des Eingangssteuersatzes von 15 Prozent. Wiedereinführung der Vermögensteuer und Neugestaltung der Erbschaftsteuer. Einführung einer sozialen Grundsicherung von 750 Euro für Alleinstehende und 1.900 Euro für Eltern mit zwei Kindern.

Gesundheitspolitik

- SPD: Einführung einer Bürgerversicherung, auch für Selbständige, Beamte und Politiker. Höhe der Versicherung orientiert sich an der Leistungsfähigkeit. Die Bemessungsgrundlage für den Beitrag orientiert sich dabei an den sieben Einkunftsarten des Steuerrechts, also auch Unternehmensgewinne oder Kapitalerträge (dort bei Kleinsparern mit Freibeträgen). Erhalt der beitragsfreien Familienversicherung.

- CDU/CSU: Einführung einer Gesundheitsprämie (Kopfpauschale) für jeden erwachsenen Versicherten. Beitragshöhe ist eine feste Monatsprämie, die den durchschnittlichen Pro-Kopf-Ausgaben der jeweiligen Krankenkasse entsprechen und kostendeckend sein soll.

- Bündnis 90/Die Grünen: Einführung einer Bürgerversicherung, auch für Selbständige, Beamte und Politiker anstelle der Kranken- und Pflegeversicherung. Höhe des Versicherungsbeitrags orientiert sich an der Leistungsfähigkeit. Erhöhung der Beitragsbemessungsgrenze. Erhalt der beitragsfreien Familienversicherung.

- FDP: Abschaffung der gesetzlichen Krankenkassen (GKV), und jeder Bürger versichert sich privat (PKV). Ein Mindestschutz bleibt Pflicht. Versicherungsbeiträge für Kinder und sozial Schwache werden steuersubventioniert. Umstellung der Pflegeversicherung auf Kapitaldeckung.

- Linkspartei.PDS: Einführung einer Bürgerversicherung, auch für Selbständige, Beamte und Politiker, auch mit Kapital- und Mieteinnahmen. Abschaffung der Beitragsbemessungsgrenze. Private Zusatzversicherungen ermöglichen.

Außenpolitik

- SPD: Gegen ein direktes militärisches Engagement im Irakkrieg. Für eine Erweiterung der Europäischen Union um die Türkei. Mehr Verantwortung Deutschlands durch Übernahme eines ständigen Sitzes im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen.

- CDU/CSU: Gegen eine Vollmitgliedschaft der Türkei in der Europäischen Union, dafür eine privilegierte Partnerschaft. Gleiche Beziehungsintensität in der Außenpolitik zu Frankreich und zu den USA.

- Bündnis 90/Die Grünen: Weitere Beitrittsverhandlungen mit der Türkei zur Mitgliedschaft in der Europäischen Union. Für eine europaweite Volksabstimmung zur EU-Verfassung. Transatlantische Partnerschaft bleibt „Eckpfeiler“ der Außenpolitik.

- FDP: Förderung der transatlantischen Partnerschaft. Für einen Sitz der Europäischen Union im Weltsicherheitsrat; als „zweitbeste Lösung“ ein Sitz Deutschlands.

- Linkspartei.PDS: Gegen einen ständigen Sitz Deutschlands im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen. Mehr Engagement in der Dritten Welt. Für eine Volksabstimmung zur EU-Verfassung.

Innere Sicherheit

- SPD: Präventionsmaßnahmen zur Senkung der Jugendkriminalität. Verbesserter Datenaustausch von Polizei und Justizbehörden in Europa. Ausstattung der Sicherheitsbehörden mit effizientem Digitalfunksystem und mehr Kompetenzen für das Bundeskriminalamt (BKA).

- CDU/CSU: Aufbau einer „Antiterrordatei“ von Polizei und Nachrichtendiensten. Schärfere Sicherheitsmaßnahmen gegen terrorverdächtige Ausländer und eine Warndatei gegen Visa-Missbrauch. Förderung der DNA-Analyse.

- Bündnis 90/Die Grünen: Einschränkung der Telefonüberwachung und gegen eine Referenzdatei für biometrische Daten. Erhalt der Trennung von Polizei und Nachrichtendiensten.

- FDP: Gegen Einführung von biometrischen Daten in Ausweisdokumenten. Für die Abschaffung des „Großen Lauschangriffs“. Eingeschränkte Nutzung von Video- und Telefonüberwachung sowie der DNA-Analyse soll erlaubt sein.

- Linkspartei.PDS: Gegen einen Einsatz der Bundeswehr im Inneren. Gegen eine weitere Überdehnung des Grundgesetzes durch die bisher von der Bundesregierung eingeführten Sicherheitspakete.

Bildung und Forschung

- SPD: Einführung von Förderunterricht vor der Einschulung, um Sprachdefizite zu beheben. Ausbau von weiteren Ganztagsschulen. Die Länder sollen für das Ganztagsschulprogramm bis 2008 rund vier Milliarden Euro für die Einrichtung von 10.000 zusätzlichen Ganztagsschulen erhalten. Für ein gebührenfreies Erststudium an Universitäten und Fachhochschulen und für den Erhalt des BAföG (keine Umwandlung in ein Volldarlehen). Weitere Förderung der Forschung auf allen Gebieten.

- CDU/CSU: Ausbau der Sprachförderung. Stärkere Förderung von Hochbegabten. Religionsunterricht ist ordentliches Lehrfach. Universitäten dürfen Studiengebühren verlangen. Erhöhung der jährlichen Forschungsausgaben um eine Milliarde Euro.

- Bündnis 90/Die Grünen: Überwindung des dreigliedrigen Schulsystems. Für ein gebührenfreies Erststudium an Universitäten und Fachhochschulen. Für den Ausbau des BAföG zu einer elternunabhängigen Unterstützung. Erhöhung der Forschungsausgaben.

- FDP: Abbau von Bildungsdefiziten in den Kindertagesstätten. Einführung von verbindlichen Sprachtests. Mehr Autonomie und Wettbewerb an Schulen und Hochschulen. Für die Einführung von Studiengebühren. Abbau von Gesetzen, die die Forschung beeinträchtigen.

- Linkspartei.PDS: Erhöhung der Bildungsausgaben auf 6 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP). Überwindung des dreigliedrigen Schulsystems und Einführung von Gemeinschaftsschulen bis zur 10. Klasse. Gegen eine Einführung von Studiengebühren.

Gesellschaft und Familie

- SPD: Umwandlung des Erziehungsgelds in Elterngeld, als Ersatz für ein Jahreseinkommen. Schrittweise Einführung von gebührenfreien Kindertagesstätten. Anwendung der Geschlechtergerechtigkeit in politischen Bereichen.

- CDU/CSU: Eltern erhalten einen Kindergrundfreibetrag von 8.000 Euro. Beispiel: Eine Familie mit zwei Kindern bleibt bis zu einem Jahreseinkommen von 38.200 Euro einkommensteuerfrei, was einer Erhöhung um 5.000 Euro entspricht. Die Bildungspolitik bleibt bei den Ländern. Die Vereinbarkeit von Beruf und Familie soll gefördert werden. Einführung eines Kinderbonus ab Januar 2007 für neugeborene Kinder in Höhe von 600 Euro im Jahr als Beitragsermäßigung in der Rentenversicherung. Keine Abschaffung der eingetragenen Lebenspartnerschaften (Homo-Ehe)

- Bündnis 90/Die Grünen: Rechtsanspruch auf Betreuung für Kinder vom ersten Lebensjahr an. Ausbau des Kinderzuschlags für geringverdienende Eltern zu einer Grundsicherung. Förderung der Gleichstellungspolitik.

- FDP: Steuerliche Entlastung für Erwachsene und Kinder durch einen Grundfreibetrag von 7.700 Euro im Jahr. Einführung von gebührenfreien Halbtagskindergärten. Ausbau der Ganztagsbetreuung auch für Babys.

- Linkspartei.PDS: Erhöhung des Kindergelds von 154 Euro auf 250 Euro. Keine Anrechnung des Kindergelds auf das Arbeitslosengeld II. Für geringverdienende Eltern gibt es gebührenfreie Kindertagesstätten. Förderung der Ganztagsbetreuung von Kindern. Einführung einer Mindestrente von 800 Euro.

Umwelt und Energie

- SPD: Reduzierung der Kohlesubventionen, Ausstieg aus der Kernkraft. Förderung von effizienteren Kraftwerken und des sparsameren Umgangs mit Energie. Förderung von erneuerbaren Energien. Gesetzesvereinfachung durch die Einführung eines Umweltgesetzbuches (UGB).

- CDU/CSU: Reduzierung der Kohlesubventionen, kein sofortiger Atomausstieg, aber auch keine Pläne für die Durchsetzung neuer Atomkraftwerke. Längere Laufzeiten für Kernkraftwerke, solange es keine Risiken birgt. Ausbau des Ökostroms, aber Einschränkung der Förderung.

- Bündnis 90/Die Grünen: Reduzierung der Kohlesubventionen, weiterer Ausstieg aus der Kernkraft und Verringerung der Abhängigkeit vom Erdöl. Förderung der erneuerbaren Energien, damit in Deutschland bis zum Jahr 2020 25 Prozent des deutschen Stroms und 25 Prozent des Wärmeverbrauchs sowie 25 Prozent des Kraftstoffs aus erneuerbaren Energien kommen. Deutschland soll Vorreiter beim Klimaschutz werden.

- FDP: Abbau der Subventionen für die Steinkohle und für erneuerbare Energien, dafür mehr Wettbewerb auf dem Energiemarkt. Eventuell staatliche Regulierung für niedrigere Energiepreise, sollten die Energiekonzerne nicht die Strompreise verringern, werden sie gezwungen, die Stromnetze abzugeben. Kein Atomausstieg.

- Linkspartei.PDS: Eintritt für einen „sozial-ökologischen Umbau“. Dezentralisierung der Energieversorgung in Deutschland. Förderung von Ökostrom. Wirtschaftskreisläufe sollten regional statt global sein. Landwirtschaft soll vermehrt ökologisch wirtschaften.

Nach der Wahl – Probleme der Regierungsbildung

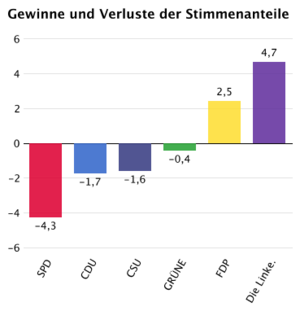

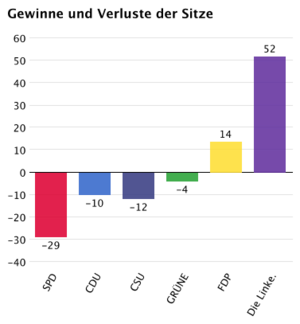

Das Wahlergebnis brachte weder für die Unionsparteien und die FDP, noch für die SPD und Grünen eine Mehrheit. Damit waren die von den genannten Parteien bevorzugten Koalitionen Schwarz-Gelb bzw. Rot-Grün unmöglich.

Im einzelnen galt für die Parteien bzw. Parteibündnisse:

- CDU und CSU verloren im Vergleich zur letzten Wahl Stimmen, erhielten eines der schlechtesten Ergebnisse seit Gründung der Bundesrepublik und konnten die allgemeinen Erwartungen nicht erfüllen. Andererseits stellten sie zum ersten Mal seit 1998 wieder die größte Fraktion im Bundestag. Ihr Ziel, dass Rot-Grün keine Mehrheit mehr bekam, wurde erreicht.

- Die SPD verlor ebenfalls im Vergleich zur letzten Wahl Stimmen, sogar stärker als die Unionsparteien, blieb aber die stärkste Partei; die von ihnen angeführte rot-grüne Koalition hatte keine Mehrheit mehr. Aufgrund der Schwäche der Union war der Abstand zwischen den Volksparteien aber nicht so groß wie erwartet. Sozialdemokraten wiesen auch darauf hin, dass sie in Umfragen zeitweise noch weit schlechter gelegen hätten.

- Die FDP gewann Stimmen und holte ein unerwartet gutes Ergebnis. Zum ersten Mal seit 1990 wurde sie wieder drittstärkste Kraft im Bundestag, insbesondere erhielt sie mehr Stimmen als die Grünen oder die CSU. Andererseits hatte die von ihnen angestrebte schwarz-gelbe Koalition nicht die erhoffte Mehrheit erreicht.

- Die Linkspartei.PDS erzielte das beste Ergebnis jemals, landete vor den Grünen und konnte insbesondere in Westdeutschland ihren Stimmenanteil mehr als verdoppeln. Da keine der anderen Parteien mit ihr verhandeln wollte, blieb ihr eine Regierungsbeteiligung verwehrt; allerdings hatte sie bereits im Wahlkampf angekündigt, nach der Wahl auf jeden Fall in der Opposition verbleiben zu wollen. Ihr Ziel, eine schwarz-gelbe Koalition zu verhindern, wurde dagegen erreicht.

- Die Grünen verloren leicht Stimmen, schnitten aber verglichen mit den Erwartungen noch gut ab. Die von ihnen favorisierte rot-grüne Koalition kam nicht zustande, zudem lagen sie hinter FDP und Linkspartei.PDS.

- Die anderen Parteien schafften nicht den Sprung über die 5 % und erhielten insgesamt eher wenig Stimmen. Die NPD erreichte, unterstützt von der DVU, allerdings ihr bestes bundesweites Ergebnis seit 1969, wurde damit zum ersten Mal seit 1987 stärkste nicht im Bundestag vertretene Partei und konnte erstmals die konkurrierenden Republikaner hinter sich lassen.

Medienereignis „Elefantenrunde“

Am Wahlabend nahmen die Spitzenkandidaten aller ins Parlament gewählten Parteien in der „Berliner Runde“ „(Elefantenrunde)“ aus dem ZDF-Hauptstadtstudio Stellung zum Votum der Deutschen und möglichen Koalitionsaussichten. Teilnehmer waren Gerhard Schröder, Angela Merkel, Edmund Stoiber, Joschka Fischer, Guido Westerwelle und Lothar Bisky. Die Moderation übernahmen Hartmann von der Tann (ARD) und Nikolaus Brender (ZDF), letzterer trug zu Beginn nochmals die aktuellen Hochrechnungen vor und konstatierte: „Die Sache ist kompliziert.“ Besonders der vielfach als überheblich empfundene Auftritt Schröders sorgte für Irritation und nachhaltige Debatten. Der Bundeskanzler verband seine Deutung der Wahlergebnisse mit einem harschen Angriff auf die Medien wegen angeblich parteiischer Berichterstattung und beanspruchte den Regierungsauftrag trotz des Vorsprungs der Union überraschend für sich. So führte er aus:

„…, bin ich wirklich stolz auf meine Partei, auf die Menschen, die mich unterstützt haben, die uns gewählt haben und die uns ein Ergebnis beschert haben, das eindeutig ist. Jedenfalls eindeutig, dass niemand außer mir in der Lage ist, eine stabile Regierung zu stellen. Niemand außer mir.“

Und an Merkel gewandt äußerte sich Schröder:

„Glauben Sie im Ernst, dass meine Partei auf ein Gesprächsangebot von Frau Merkel in dieser Sachlage eingeht, in dem sie sagt, sie möchte Kanzlerin werden? Also ich meine, wir müssen die Kirche doch mal im Dorf lassen. Die Deutschen haben doch in der Kandidatenfrage eindeutig votiert. Das kann man doch nicht ernsthaft bestreiten.“

Während der Diskussion kam es zu teils unverständlichen Wortgefechten besonders mit Guido Westerwelle, der eine Ampelkoalition kategorisch ausschloss und Schröders „gekünstelten“ Auftritt kritisierte, Edmund Stoiber warf dem Kanzler Arroganz vor.

Auch die Medien monierten Schröders Verhalten als Fortsetzung des Wahlkampfs, Schröder selbst bezeichnete sein Auftreten im Nachhinein als „suboptimal“ und sagte: „War nicht gut, ich weiß.“

Sondierungsgespräche und Koalitionsverhandlungen

Sowohl Merkel als auch der SPD-Vorsitzende Franz Müntefering boten in den folgenden Tagen allen anderen Parteien außer der Linkspartei.PDS Gespräche über eine Regierungsbildung an. Gespräche führten zunächst Union und FDP einerseits sowie SPD und Grüne andererseits.

Einer Ampelkoalition hatte Guido Westerwelle bereits in der „Elefantenrunde“ am Wahlabend unter Verweis auf einen einstimmigen Beschluss des FDP-Bundesparteitags eine klare Absage erteilt. Da die Liberalen den Regierungsauftrag zudem bei der Union sahen, wiesen sie ein Sondierungsangebot Franz Münteferings zurück und bekräftigten diese Haltung auch nach weiteren Offerten führender SPD-Politiker.

Die Grünen hatten formal keine Koalition ausgeschlossen und gingen auch auf das Gesprächsangebot der Unionsparteien ein. Da aus Union, FDP und Grünen vereinzelt Interesse an einer so genannten „Jamaika-Koalition“ geäußert wurde, fand dieses Gespräch besondere Beachtung. Zum ersten Mal seit gescheiterten Verhandlungen in Baden-Württemberg 1992 sprachen Union und Grüne wieder über eine Zusammenarbeit oberhalb der kommunalen Ebene. Die Sondierungen endeten allerdings wiederum ergebnislos.

Da realistische Alternativen fehlten, begannen Union und SPD schließlich zu verhandeln. An diesen „Sondierungsgesprächen“ nahmen Angela Merkel, Edmund Stoiber, Franz Müntefering und Gerhard Schröder teil. Als großes Hindernis erwies sich dabei der Anspruch beider Lager auf das Amt des Bundeskanzlers für ihren jeweiligen Kandidaten. Die CDU/CSU beharrte darauf, als stärkste Kraft traditionsgemäß den Regierungschef zu stellen. Die SPD hingegen argumentierte zeitweise, CDU/CSU seien zwei verschiedene Parteien und die SPD stärker als CDU für sich. Beide Seiten schlossen zudem aus, dem jeweiligen Gegenkandidaten (Merkel bzw. Schröder) ihre Stimmen zu geben. Zeitweise wurde die Israelische Lösung erwogen.

Nach einem abschließenden Sondierungsgespräch teilten die vier Personen am 10. Oktober mit, ihren Fraktionen und Parteien die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen vorzuschlagen. Dazu sei vereinbart worden, dass Merkel Kanzlerin werde; auch Zuschnitt und Parteizugehörigkeit der Ministerien war vereinbart worden. Die SPD stellte daraufhin für „ihre“ acht Posten Kandidaten vor, die Unionsparteien taten dies für weitere sechs ihrer acht Posten (neben Merkel wurde bereits Stoiber als Wirtschaftsminister festgesetzt) am 17. Oktober. Gerhard Schröder kündigte am 11. Oktober an, der neuen Regierung in keiner Position anzugehören.

Insbesondere aus der SPD gab es zunächst Kritik an der Vereinbarung. Diese wurde jedoch bald darauf eingestellt. Die Koalitionsverhandlungen begannen am 17. Oktober. Am 1. November kündigte Franz Müntefering seinen Rückzug vom SPD-Vorsitz an, nachdem bei einer SPD-Vorstandssitzung der von ihm präferierte Kandidat für das Amt des SPD-Generalsekretärs keine Mehrheit gefunden hatte.[12] Daraufhin gab Edmund Stoiber seinen Verzicht auf das Wirtschaftsministerium bekannt.

Die Verhandlungen wurden jedoch fortgesetzt und am 11. November mit dem Abschluss eines Koalitionsvertrags beendet. Schließlich wurde am 22. November 2005 Angela Merkel zur Bundeskanzlerin gewählt. Sie erhielt 397 von 611 gültigen Stimmen, dies blieb etwas hinter der Anzahl der Sitze der Großen Koalition (448) zurück. Merkel war dabei mit 51 die jüngste Inhaberin dieses Amtes in der Geschichte und ist zugleich als erste Frau Regierungschef Deutschlands. Am selben Tag wurde auch das Kabinett Merkel vereidigt.

Vollständiges Ergebnis

Partei Zweitstimmen Prozent Sitze Direktmandate Prozent der

WahlberechtigtenSPD 16.194.665 34,2 213+91 145 26,18 CDU 13.136.740 27,8 173+71 106 21,23 FDP 4.648.144 9,8 61 0 7,51 Linkspartei.PDS 4.118.194 8,7 54 3 6,66 Grüne 3.838.326 8,1 51 1 6,20 CSU 3.494.309 7,4 46 44 5,65 NPD 748.568 1,6 – – 1,21 REP 266.101 0,6 – – 0,43 GRAUE 198.601 0,4 – – 0,32 Familie 191.842 0,4 – – 0,31 Tierschutzpartei 110.603 0,2 – – 0,18 PBC 108.605 0,2 – – 0,18 MLPD 45.238 0,1 – – 0,07 BüSo 35.649 0,1 – – 0,06 Bayernpartei 35.543 0,1 – – 0,06 Die Frauen 27.497 0,1 – – 0,04 AGFG 21.350 < 0,1 – – 0,03 PSG 15.605 < 0,1 – – 0,03 50Plus 10.536 < 0,1 – – 0,02 Die PARTEI 10.379 < 0,1 – – 0,02 ProDM 10.269 < 0,1 – – 0,02 Deutschland 9.643 < 0,1 – – 0,02 APPD 4.233 < 0,1 – – 0,01 Zentrum 4.010 < 0,1 – – 0,01 Offensive D 3.338 < 0,1 – – 0,01 Nichtwähler2 13.826.577 – – 22,35 Ungültige Stimmen 756.146 1,6 – – 1,22 1 Nach dem amtlichen Endergebnis gibt es 16 Überhangmandate, die sich wie folgt auf die Parteien verteilen:

- SPD: 9, davon

- 1 in Hamburg

- 3 in Brandenburg

- 4 in Sachsen-Anhalt

- 1 im Saarland.

- CDU: 7, davon

- 4 in Sachsen

- 3 in Baden-Württemberg (Matthias Wissmann ersatzlos ausgeschieden am 1. Juni 2007, Johann-Henrich Krummacher verstorben am 25. Februar 2008)

2 Nicht zu verwechseln mit der Partei der Nichtwähler, die diesmal nicht zur Wahl zugelassen wurde; mit Nichtwähler werden hier Wahlberechtigte bezeichnet, die weder eine gültige noch eine ungültige Stimme abgegeben haben

Nicht ausgezählte Stimmen

Im März 2006 wurden in Trier 1147 nicht ausgezählte Briefwahl-Stimmzettel des Wahlkreises 205 entdeckt. Diese sind auf Anweisung des Landeswahlleiters nicht mehr ausgezählt worden und somit nicht Teil des amtlichen Endergebnisses.[13]

Wahlprüfung

Gegen die Gültigkeit der Bundestagswahl wurden Einsprüche beim Deutschen Bundestag eingelegt und nach deren Zurückweisung mehrere Wahlprüfungsbeschwerden beim Bundesverfassungsgericht erhoben.

Die Regelungen des Bundeswahlgesetzes, die zum negative Stimmgewicht im Bundestagswahlrecht führen und bei dieser Wahl erstmals nicht nur der Fachwelt bekannt wurden, erklärte das Bundesverfassungsgericht in den Verfahren zu zwei Wahlprüfungsbeschwerden als verfassungswidrig. Das Gericht gab dem Gesetzgeber auf, das Bundeswahlgesetz spätestens bis zum 30. Juni 2011 in dieser Hinsicht neu zu regeln.[14]

Weitere Wahlprüfungsbeschwerden sind noch beim Bundesverfassungsgericht anhängig. Der Einsatz von Wahlcomputern bei der Wahl wurde am 3. März 2009 für verfassungswidrig erklärt, weil diese Computer keine der Verfassung entsprechende Öffentliche Nachvollziehbarkeit der Wahl zulassen haben.[15]

Siehe auch

- Bundestagswahlrecht

- Liste der politischen Parteien in Deutschland

- Liste der Mitglieder des Deutschen Bundestages (16. Wahlperiode)

Literatur

- Florian Melchert, Fabian Magerl, Mario Voigt (Hrsg.): In der Mitte der Kampagne. Grassroots und Mobilisierung im Bundestagswahlkampf 2005. Berlin/München 2006, ISBN 3-9-3845607-8.

- Axel Balzer, Marvin Geilich, Shamim Rafat (Hrsg.): Politik als Marke. Politikvermittlung zwischen Kommunikation und Inszenierung. Lit-Verlag, Münster 2005, ISBN 3-8258-8146-6.

- Matthias Geyer (Hrsg.), Dirk Kurbjuweit, Cordt Schnibben: Operation Rot-Grün. Geschichte eines politischen Abenteuers. Spiegel Buchverlag, Münster 2005, ISBN 3-4210-5782-6.

- Wolf-Rüdiger Schenke, Peter Baumeister: Vorgezogene Neuwahlen: Überraschungscoup ohne Verfassungsbruch? In: NJW. 2005, S. 1844–1846.

- Gabriele Gillen (Hrsg.): Wir hatten die Wahl. Erste Rückblicke auf unsere neue Regierung. Rowohlt Tb., August 2005, ISBN 3-4996-2135-5.

- Stephan Eisel: Reale Regierungsopposition gegen gefühlte Oppositionsregierung. In: Die Politische Meinung. St. Augustin Dezember 2005.

Weblinks

- Bundeswahlleiter: Amtliches Endergebnis

- Bundeswahlleiter: Weitere Informationen

- Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 25. August 2005

- Bericht bei SPIEGEL ONLINE zur Entscheidung des BVerfG vom 03.07.2008

- Wahlrecht.de (Informationen zur Nachwahl in Dresden und andere Details)

- Wahlanalyse 2005 (In: Aus Politik und Zeitgeschichte)

- Wahl ohne Sieg (Der Spiegel 55/2005 vom 19. September 2005, S. 6–15)

- Karten zur Wahl (franz.)

- Wahlatlas (inkl. Vergleich zu 2002) mit offenen Webstandards (SVG)

- Wissenschaftliche Dienste des Bundestages: Nachwahlen

- Wissenschaftliche Dienste des Bundestages: Wahlprüfung

Einzelnachweise

- ↑ GG Art. 63 Abs. 2

- ↑ GG Art. 68

- ↑ BVerfGE: 62, 1, 44

- ↑ GG Art. 93 Abs. 1 Nr. 1

- ↑ Az.: 2 BvE 5/05

- ↑ Gz.: BvE 6/05, 8/05, 9/05 und 10/05

- ↑ Az.: 2 BvR 1298/05

- ↑ BWahlG: § 1 Zusammensetzung des Deutschen Bundestages und Wahlrechtsgrundsätze

- ↑ Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 3. Juli 2008

- ↑ Der Bundeswahlleiter: Wahlkreisergebnis Bundesland Sachsen Wahlkreis 160 – Dresden I

- ↑ Wahlprogramm der CDU/CSU

- ↑ Bericht bei SPIEGEL Online, abgerufen am 10. Juni. 2008

- ↑ volksfreund.de: Trier: 1147 Briefwahlzettel bei Bundestagswahl 2005 aus Versehen nicht ausgezählt, 27. März 2006

- ↑ Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 3. Juli 2008

- ↑ BVerfG, 2 BvC 3/07 vom 3.3.2009, Absatz-Nr. (1 - 163)

Wikimedia Foundation.