- EU

-

Europäische Union

Details zur Europaflagge[1]Hymne

Ode an die Freude[2]Wahlspruch

In Vielfalt geeint[3]

Mitgliedstaaten Amtssprache 23 Amts- und Arbeitssprachen Sitz des Europäischen Parlaments Straßburg (und Brüssel und Luxemburg)[4] Sitz des Rats der Europäischen Union Brüssel (und Luxemburg)[4] Sitz der Europäischen Kommission Brüssel (Luxemburg)[4] Sitz des Europäischen Gerichtshofs Luxemburg[4] Sitz der Europäischen Zentralbank Frankfurt am Main[4] Sitz des Europäischen Rechnungshofs Luxemburg[4] Vorsitzender des Europäischen Rats Mirek Topolánek Kommissionspräsident José Manuel Durão Barroso Präsident des Rats der Europäischen Union Karl zu Schwarzenberg Parlamentspräsident Hans-Gert Pöttering Fläche 4.324.782 km² [5] Bevölkerung 500 Millionen[6] Bevölkerungsdichte 113 Ew./km² [5] Gründung 1. November 1993 Feiertag 9. Mai (Europatag)[7] Währung Durchschnittlicher HDI 0,910 Zeitzonen UTC 0 bis +2 (europäisches Festland) Internet-TLD .eu Die Europäische Union (EU) ist ein aus 27 europäischen Staaten bestehender Staatenverbund. Die Bevölkerung in den Ländern der EU umfasst derzeit rund eine halbe Milliarde Einwohner. Gemeinsam erwirtschaften die Mitgliedstaaten im Europäischen Binnenmarkt das größte Bruttoinlandsprodukt der Welt.

Gegenwärtig gründet sich das politische System der EU auf den am 1. November 1993 in Kraft getretenen Vertrag über die Europäische Union, der zuletzt im Jahr 2001 durch den Vertrag von Nizza geändert wurde. Auf dem EU-Vertrag basieren die sogenannten drei Säulen des Staatenverbunds: Europäische Gemeinschaften (EG), Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik (GASP) sowie Polizeiliche und justizielle Zusammenarbeit in Strafsachen (PJZS).[8]

Nach mehreren Erweiterungsrunden steht der Staatenverbund derzeit vor internen Strukturproblemen. Der Europäische Rat hat daher am 13. Dezember 2007 den Vertrag von Lissabon unterzeichnet. Seine Ratifizierung in den Mitgliedstaaten soll bis Mitte 2009 abgeschlossen sein[9]; allerdings ist dieser Zeitplan durch die Ablehnung des Vertrags in einem Referendum in Irland im Juni 2008 in Frage gestellt.[10]

Geschichte und Gründungsmotive

→ Hauptartikel: Geschichte der Europäischen Union

Das Ende des Zweiten Weltkrieges war einer der entscheidenden Ausgangspunkte für den europäischen Einigungs- und Integrationsprozess: Durch eine Vernetzung der militärisch relevanten Wirtschaftssektoren sollte ein neuer Krieg zwischen den früheren Gegnern unmöglich gemacht und in der Folge auch die politische Annäherung und dauerhafte Versöhnung der beteiligten Staaten erreicht werden. Daneben waren auch sicherheitspolitische Erwägungen von Bedeutung: Im soeben ausgebrochenen Kalten Krieg sollten die westeuropäischen Staaten enger zusammengeschlossen und die Bundesrepublik Deutschland in den westlichen Block eingebunden werden.[11]

Am 9. Mai 1950 schlug der französische Außenminister Robert Schuman daher vor, die gesamte französisch-deutsche Kohle- und Stahlproduktion einer gemeinsamen Behörde zu unterstellen.[12] Dieser Schuman-Plan führte am 18. April 1951 zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl (EGKS, auch „Montanunion“) durch Belgien, die Bundesrepublik Deutschland, Frankreich, Italien, Luxemburg und die Niederlande.[13] Die Institutionen dieser EGKS bildeten den Kern der späteren EU: eine Hohe Behörde mit supranationalen Kompetenzen (aus der später die Europäische Kommission wurde), ein Ministerrat als Legislative (heute Rat der EU) und eine Beratende Versammlung (das spätere Europäische Parlament). Allerdings veränderten sich die Zuständigkeiten der verschiedenen Organe im Lauf der Integration – so hatte die Beratende Versammlung noch kaum Mitspracherechte, während das Europäische Parlament heute in der Legislative in den meisten Bereichen gleichberechtigt mit dem Rat ist.

Den nächsten Schritt bildeten 1957 die sogenannten Römischen Verträge, mit denen dieselben Staaten die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) sowie die Europäische Atomgemeinschaft (EAG bzw. Euratom) gründeten.[14] Ziel der EWG war die Schaffung eines gemeinsamen Marktes, in dem sich Waren, Dienstleistungen, Kapital und Arbeitskräfte frei bewegen konnten. Durch die Euratom sollte eine gemeinsame Entwicklung zur friedlichen Nutzung der Atomenergie stattfinden.

EGKS, EWG und Euratom hatten zunächst jeweils eine eigene Kommission und einen eigenen Rat. Mit dem sogenannten Fusionsvertrag wurden diese Institutionen 1967 jedoch zusammengelegt und nun als Institutionen der Europäischen Gemeinschaften (EG) bezeichnet.[15]

Neben den Stationen fortschreitender Integration gab es aber auch Rückschläge und Phasen der Stagnation. So scheiterte der Plan einer Europäischen Verteidigungsgemeinschaft (EVG) 1954 in der französischen Nationalversammlung.[16] In den 1960er-Jahren bremste Charles de Gaulle als Präsident Frankreichs das Vorankommen der Gemeinschaft mit der sogenannten Politik des leeren Stuhls und mit seinem wiederholten Veto gegen den britischen Beitritt zur EWG.[17][18] In der ersten Hälfte der 1980er Jahre war es dann die britische Premierministerin Margaret Thatcher, die mit der Forderung nach einer Absenkung der britischen Beitragszahlungen weitere Integrationsfortschritte verhinderte.[19]

Erst Ende der achtziger Jahre gewann die Integration wieder an Dynamik. Mit der Einheitlichen Europäischen Akte (EEA) 1987 entwickelte die EWG unter dem Kommissionspräsidenten Jacques Delors den Plan eines Europäischen Binnenmarkts, in dem bis zum 1. Januar 1993 durch eine Angleichung des Wirtschaftsrechts sämtliche nationalen Hemmschwellen für den europaweiten Handel überwunden werden sollten.[20]

Das Ende der Ost-West-Konfrontation und die damit im Zusammenhang stehende Wiedervereinigung Deutschlands führten zu weiteren Integrationsschritten:[21] Am 7. Februar 1992 wurde der Vertrag von Maastricht zur Gründung der Europäischen Union (EU) unterschrieben. Darin wurde zum einen die Gründung einer Wirtschafts- und Währungsunion beschlossen, die später zur Einführung des Euro führte; zum anderen beschlossen die Mitgliedstaaten eine engere Koordinierung in der Außen- und Sicherheitspolitik und im Bereich Inneres und Justiz. Zugleich wurde die EWG in Europäische Gemeinschaft (EG) umbenannt, da sie nun auch Zuständigkeiten in anderen Politikbereiche als der Wirtschaft erhielt (etwa in der Umweltpolitik).[22] Mit dem Vertrag von Amsterdam 1997 und dem Vertrag von Nizza 2001 wurde das Vertragswerk der EU erneut überarbeitet, um eine bessere Funktionsweise der Institutionen zu gewährleisten.

Durch das Ende des Ost-West-Konfliktes geriet nun auch die endgültige Überwindung der politischen Spaltung Europas in den Blickpunkt der EU. Schon zuvor war sie durch mehrere Erweiterungsrunden (1973, 1981, 1986, 1995) von sechs auf fünfzehn Mitglieder angewachsen; nun sollten auch die mittel- und osteuropäischen Länder, die zuvor dem Ostblock angehört hatten, Teil der Union werden. [23] Hierfür legten die EU-Mitgliedstaaten 1993 die sogenannten Kopenhagener Beitrittskriterien fest, mit denen Freiheit, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Menschenrechte und die bürgerlichen Grundfreiheiten als Grundwerte der Union definiert wurden.[24] 2004 und 2007 kam es schließlich zu den beiden Osterweiterungen, bei denen zwölf neue Mitglieder in die EU aufgenommen wurden.

In der Gegenwart bestimmt die im Jahr 2000 verabschiedete Lissabon-Strategie für die Europäische Union das ökonomische und soziale Ziel, „bis 2010 zum wettbewerbsfähigsten und dynamischsten wissensbasierten Wirtschaftsraum in der Welt zu werden“.[25] Außerdem soll die EU „im Rahmen des globalen Ziels der nachhaltigen Entwicklung [als] ein Vorbild für den wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Fortschritt in der Welt“ wirken.[26]

Durch die Erweiterungsrunden drohte allerdings die politische Handlungsfähigkeit der EU zunehmend eingeschränkt zu werden: Die Veto-Möglichkeiten für einzelne Mitgliedstaaten hätten eine Vielzahl von Entscheidungen blockieren können. Auf dem Gipfel von Laeken 2001 beschlossen die Staats- und Regierungschefs der EU daher die Einberufung eines Europäischen Konvents, der einen neuen Grundvertrag ausarbeiten sollte, mit dem die Entscheidungsverfahren der EU effizienter und zugleich demokratischer werden sollten.

Im Oktober 2004 wurde dieser Vertrag über eine Verfassung für Europa in Rom unterzeichnet. Um in Kraft treten zu können, hätte er von allen 25 damaligen Mitgliedstaaten ratifiziert werden müssen. Im Mai und Juni 2005 lehnten ihn jedoch die Franzosen und die Niederländer in Volksabstimmungen ab. [27] Als Ersatz für die gescheiterte Verfassung erarbeitete daher eine Regierungskonferenz im Jahr 2007 den Vertrag von Lissabon, der die wesentlichen Inhalte des Verfassungsvertrages übernahm.[28] Geplant war nun eine Ratifizierung bis zur Europawahl 2009.[9] Am 12. Juni 2008 wurde allerdings auch der Vertrag von Lissabon in Irland durch ein Volksreferendum abgelehnt.[29] Dennoch wurde der Ratifikationsprozess in den übrigen Staaten fortgesetzt.

Mitgliedstaaten und Beitrittskandidaten

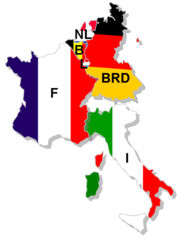

Gründungsmitglieder

Ursprung der heutigen Europäischen Union waren die 1951 und 1957 gegründeten Europäischen Gemeinschaften (EGKS, EWG und Euratom). Ihre Mitgliedstaaten waren Belgien, West-Deutschland, Frankreich, Italien, Luxemburg und die Niederlande.

Drei dieser Gründungsmitglieder – Belgien, die Niederlande und Luxemburg – beschlossen 1958 mit dem Benelux-Vertrag eine nochmals intensivierte Wirtschaftsgemeinschaft, die dem 1993 verwirklichten Europäischen Binnenmarkt als Vorbild dienen konnte.

Eine gewisse Bedeutung ist dieser Ausgangssituation immer noch zuzusprechen: So gelten die sechs Gründungsmitglieder im Allgemeinen als mögliche Integrationsvorreiter bei verschiedenen Konzepten einer abgestuften Integration (siehe: Europa der zwei Geschwindigkeiten).

Bisherige Erweiterungen

→ Hauptartikel: EU-Erweiterung

1973 traten der Europäischen Gemeinschaft in der ersten Norderweiterung das Vereinigte Königreich, Irland und Dänemark bei. In Norwegen, das ebenfalls einen Beitrittsvertrag unterschrieben hatte, wurde dessen Ratifizierung in einem Referendum von der Bevölkerung abgelehnt.

In den 1980er-Jahren folgten Griechenland (1981), Portugal und Spanien (beide 1986) als Neumitglieder. Diese Staaten hatten teils schon seit langem eine Annäherung an die Europäischen Gemeinschaften gesucht, waren jedoch wegen ihrer autoritären Regierungen nicht zugelassen worden. Erst nach erfolgreichen Demokratisierungsprozessen konnten sie beitreten.

Mit der deutschen Wiedervereinigung am 3. Oktober 1990 vergrößerte sich die Zahl der Bürger innerhalb der Europäischen Gemeinschaft um die rund 16 Millionen neuen Staatsbürger der Bundesrepublik Deutschland, deren Staatsgebiet sich seitdem auch auf die Fläche der ehemaligen DDR erstreckt.

Schweden, Finnland und Österreich wurden 1995 mit der zweiten Norderweiterung in die kurz zuvor gegründete Europäische Union aufgenommen. Die Norweger stimmten trotz erneuter Regierungsbemühungen in einem Referendum wieder gegen den Beitritt.

Mit der ersten Osterweiterung traten am 1. Mai 2004 zehn Staaten der Europäischen Union bei. Darunter waren acht ehemals kommunistische mittel- und osteuropäische Staaten (Estland, Lettland, Litauen, Polen, Tschechien, Slowenien, Slowakei und Ungarn), sowie die beiden Mittelmeerinselstaaten Malta und Zypern (faktisch jedoch nur der griechische Südteil der Insel). Am 1. Januar 2007 wurden als 26. und 27. Mitgliedstaat Rumänien und Bulgarien in die Union aufgenommen. Durch diese Erweiterung ist die Bevölkerung in der Europäischen Union auf fast eine halbe Milliarde Menschen angewachsen.

Neben diesen Erweiterungen kam es in einigen wenigen Fällen auch zu einer Verkleinerung der Gemeinschaft. So war das ursprünglich zu Frankreich gehörende Algerien nach seiner Unabhängigkeit 1962 nicht mehr Teil der EG. Das zu Dänemark gehörende autonome Grönland trat 1985 als bisher einziges Territorium nach einem Referendum aus der Gemeinschaft aus.

Heutige Mitgliedstaaten

→ Hauptartikel: Mitgliedstaaten der Europäischen Union

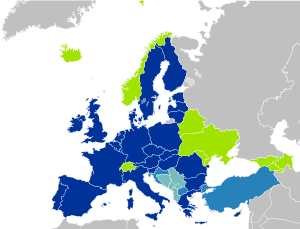

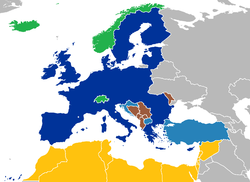

Mitgliedstaaten (blau) und Beitrittskandidaten (rosa) der EU (anklickbare Karte)

Mitgliedstaaten (blau) und Beitrittskandidaten (rosa) der EU (anklickbare Karte)Derzeit sind folgende 27 Staaten Mitglieder der Europäischen Union (in Klammern der von der EU genutzte Code nach ISO 3166):

_svg.png) Belgien (BE)

Belgien (BE) Italien (IT)

Italien (IT) Rumänien (RO)

Rumänien (RO)_svg.png) Bulgarien (BG)

Bulgarien (BG) Lettland (LV)

Lettland (LV) Schweden (SE)

Schweden (SE) Dänemark (DK)

Dänemark (DK) Litauen (LT)

Litauen (LT) Slowakei (SK)

Slowakei (SK) Deutschland (DE)

Deutschland (DE) Luxemburg (LU)

Luxemburg (LU)_svg.png) Slowenien (SI)

Slowenien (SI)_svg.png) Estland (EE)

Estland (EE)_svg.png) Malta (MT)

Malta (MT) Spanien (ES)

Spanien (ES) Finnland (FI)

Finnland (FI) Niederlande (NL)

Niederlande (NL) Tschechien (CZ)

Tschechien (CZ) Frankreich (FR)

Frankreich (FR) Österreich (AT)

Österreich (AT) Ungarn (HU)

Ungarn (HU) Griechenland (GR)

Griechenland (GR)_svg.png) Polen (PL)

Polen (PL) Vereinigtes Königreich (GB)

Vereinigtes Königreich (GB) Irland (IE)

Irland (IE) Portugal (PT)

Portugal (PT)_svg.png) Zypern (CY)

Zypern (CY)Zur EU gehören auch die außereuropäischen Gebiete einiger Mitgliedstaaten. Für andere von EU-Mitgliedstaaten abhängige Gebiete gelten allerdings weitreichende Ausnahmeregelungen, z. B. für die Insel Man und die Kanalinseln, die von den meisten EU-Politikbereichen ausgenommen sind.[30] Man unterscheidet dabei verschiedene Grade der Integration:

- Einige europäische Überseegebiete sind vollständig in die nationale Verwaltungsstruktur einbezogen; sie werden als Teil des Mutterlandes angesehen und sind damit integraler Bestandteil der Europäischen Union. Dabei handelt es sich um die französischen Überseedépartements Französisch-Guayana, die Karibikinseln Martinique und Guadeloupe sowie Réunion im Indischen Ozean sowie die Kanaren, Ceuta und Melilla als Teil Spaniens, ferner die portugiesischen Inselgruppen der Azoren und Madeira.

- Die meisten anderen überseeischen Hoheitsgebiete der Mitgliedstaaten der Europäischen Union gehören den Verträgen entweder an oder sind diesen assoziiert. Rechtsgrundlage dafür ist Art. 182 EGV, nach dem die Europäische Union das Ziel der Förderung der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung und die Herstellung enger Wirtschaftsbeziehungen mit den assoziierten Ländern und Hoheitsgebieten ins Auge fasst. Nach Art. 184 EGV sind diese Gebiete auch Teil der europäischen Zollunion.

- Daneben gibt es auch Hoheitsgebiete, die der Verwaltung der Mitgliedstaaten unterstellt, aber nicht Teil der EU sind, für die also die Gemeinschaftsverträge keine direkte Gültigkeit besitzen. Dennoch gelten in ihnen die Bestimmungen der Zollunion. Hierzu gehören namentlich für Großbritannien die Kanalinseln, die Isle of Man und Gibraltar.

- Schließlich wurden für autonome Gebiete mit ausgeprägter regionaler Identität Sonderregelungen geschaffen, die weder eine Zugehörigkeit zur Europäischen Union noch nach Art. 3 Abs. 1 des Zollkodex der EU zu deren Zollgebiet vorsehen. Hierzu gehören die dänischen Autonomiegebiete Färöer und Grönland.

Insgesamt umfassen die Staatsgebiete der derzeitigen Mitgliedstaaten zusammen eine Grundfläche von 4.324.782 km²[5]. Die Küstenlinie beträgt im Ganzen 65.992,9 km. Auf dem europäischen Festland haben die Staaten der EU Außengrenzen mit insgesamt 16 Nicht-Mitgliedstaaten [5], darüber hinaus auf dem afrikanischen Kontinent mit Marokko und in Südamerika mit Brasilien und Suriname.

Die Bevölkerung der Mitgliedstaaten beträgt zusammengerechnet rund eine halbe Milliarde Menschen. Während die natürliche Population vorwiegend stagniert oder sogar zurückgeht, ist es vor allem die Immigration, die die Bevölkerung auf einem stabilen Niveau hält. [31] Neben den 23 Amtssprachen der Europäischen Union gibt es noch eine Vielzahl von Regional- und Minderheitensprachen in Europa.[32]

Beitrittskandidaten

→ Hauptartikel: Beitrittskandidaten der EU

Jeder im weitesten Sinne europäischer Staat kann beantragen, Mitglied der EU zu werden. (Das schließt die Mitglieder des Europarats ein.) Der Beitritt kann jedoch nur dann vollzogen werden, wenn die sogenannten Kopenhagener Kriterien (insbesondere Demokratie und Rechtsstaatlichkeit) erfüllt sind.[33] Um diese Bedingungen zu erfüllen, gewährt die EU den Beitrittskandidaten unter anderem sowohl beratende als auch finanzielle Hilfen.[34] Im Rahmen von Beitrittspartnerschaften wird so auf die Angleichung an EU-Standards hingearbeitet. Damit verbunden ist auch ein Twinning-Prozess mit Kooperationshilfen für den Verwaltungsaufbau. Hierzu werden mit den potenziellen Bewerberländern Stabilisierungs- und Assoziierungsabkommen (SAA) abgeschlossen, die den Beitrittsprozess vorbereiten.

Grundsätzlich wird in der Fachterminologie zwischen „Beitrittskandidaten“ und „potenziellen Bewerberländern“ unterschieden. Die aktuellen Beitrittskandidaten, mit denen seit 2005 verhandelt wird, sind Kroatien und die Türkei. Mazedonien wurde im Dezember 2005 der Status eines Beitrittskandidaten zuerkannt, der Termin für den Beginn der Verhandlungen ist jedoch noch offen. Montenegro reichte im Dezember 2008, Albanien im April 2009 einen Beitrittsantrag ein, beide wurden jedoch noch nicht formal als Beitrittskandidaten anerkannt.[35] Weitere potenzielle Bewerberländer auf dem westlichen Balkan sind Bosnien und Herzegowina und Serbien. Mit ihnen wurden Stabilisierungs- und Assoziierungsabkommen bereits unterzeichnet, teilweise jedoch noch nicht von allen EU-Mitgliedern ratifiziert.[36] Eine Sonderrolle nimmt Kosovo ein, dessen Unabhängigkeit nicht von allen EU-Mitgliedstaaten anerkannt wird.

Es bestehen Überlegungen, weitere Länder in die EU aufzunehmen. Die EFTA-Staaten könnten mittelfristig beitreten, falls es von den betreffenden Ländern gewünscht wird; dies betrifft insbesondere Island, dessen Premierministerin Johanna Sigurdardottir Ende April 2009 angekündigt hat, noch im Juli 2009 einen Beitrittsantrag stellen zu wollen.[37] Langfristige Beitrittsperspektiven haben osteuropäische Staaten wie die Ukraine. Von Staaten anderer Kontinente werden nur den drei Mitgliedern des Europarates (Armenien, Aserbaidschan und Georgien) Chancen eingeräumt, deren Zusammenarbeit mit der EU im Rahmen der Östlichen Partnerschaft vertieft werden soll.

Funktionsweise der EU

Das Drei-Säulen-Modell

→ Hauptartikel: Politisches System der Europäischen Union und Europarecht

Das politische System der Europäischen Union hebt sich von einzelstaatlichen politischen Systemen deutlich ab. Als supranationaler Zusammenschluss souveräner Staaten besitzt die EU anders als ein Staatenbund eigene Souveränitätsrechte; andererseits haben die EU-Institutionen keine Kompetenzkompetenz, anders als ein Bundesstaat kann die EU also die Verteilung der Zuständigkeiten innerhalb ihres Systems nicht selbst gestalten. Das deutsche Bundesverfassungsgericht hat daher in einem Urteil aus dem Jahr 1993 den neuen Begriff Staatenverbund geprägt, um die EU staatsrechtlich zu charakterisieren.

Die beiden wichtigsten Verträge, auf denen die EU derzeit basiert, sind der EG-Vertrag von 1957 und der EU-Vertrag von 1992. Mit diesen völkerrechtlichen Verträgen vereinbarten die Mitgliedstaaten, die Institutionen der EU zu schaffen und ihnen bestimmte Souveränitätsrechte und Gesetzgebungskompetenzen zu übertragen. Man bezeichnet sie deshalb als europäisches Primärrecht. Das gesamte Sekundärrecht, das die EU selbst gemäß ihren eigenen Rechtsetzungsverfahren erlässt, ist aus diesen Verträgen und den darin genannten Kompetenzen abgeleitet.[38]

Dabei hat die EU in den Politikfeldern, die im EG-Vertrag geregelt sind, eigene supranationale (staatenübergreifende) Kompetenzen. Die Rechtsakte, die gemäß den Rechtsetzungsverfahren der EG von den europäischen Institutionen – Kommission, Rat und Parlament – beschlossen werden, werden durch die in den Verträgen festgelegte Rechtsetzungskompetenz der Europäischen Gemeinschaften bindend.[39]

Andere Bereiche, die nur im EU-Vertrag genannt sind, sind dagegen von intergouvernementalen (zwischenstaatlichen) Entscheidungsmechanismen gekennzeichnet. Das betrifft zum einen die gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik (GASP), zum anderen die polizeiliche und justizielle Zusammenarbeit in Strafsachen (PJZS). Hier handelt es sich um eine reine Zusammenarbeit zwischen den Regierungen der Mitgliedstaaten, wobei alle Entscheidungen einstimmig zu treffen sind und auch nicht unmittelbar Rechtsgültigkeit haben.[38]

Aufgrund dieser Dreiteilung in EG, GASP und PJZS spricht man auch vom Drei-Säulen-Modell der EU. Es wurde 1992 durch den EU-Vertrag von Maastricht eingeführt. Zuvor hatte es lediglich die EG gegeben; die Bereiche Außen- und Sicherheitspolitik bzw. Inneres und Justiz waren allein der nationalstaatlichen Souveränität überlassen.

Die Europäischen Gemeinschaften

→ Hauptartikel: Europäische Gemeinschaften und Rechtsetzung der EG

Die Europäischen Gemeinschaften bilden den supranationalen Kernbereich der EU. Sie umfassen die Europäische Gemeinschaft (EG) und die Europäische Atomgemeinschaft (Euratom); die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl (EGKS), die zunächst ebenfalls zu den Europäischen Gemeinschaften zählte, lief 2002 aus und wurde daraufhin in die EG integriert. Zu den Politikfeldern der EG gehören insbesondere die Zollunion, der Europäische Binnenmarkt, die Europäische Wirtschafts- und Währungsunion, die Forschungs- und Umweltpolitik, das Gesundheitswesen, der Verbraucherschutz, die Sozial- und Einwanderungspolitik sowie die Justizielle Zusammenarbeit in Zivilsachen.

Die supranationalen Kompetenzen der EU in diesem Kernbereich zeigen sich in mehrfacher Hinsicht:

- Der Rat der Europäischen Union entscheidet hier meist nach dem Mehrheitsprinzip. Die Veto-Möglichkeiten der einzelnen Mitgliedstaaten sind stark eingeschränkt; in den meisten Politikfeldern können sie durch eine qualifizierte Mehrheit überstimmt werden.

- Durch das Mitentscheidungsverfahren hat das supranationale Europäische Parlament in den meisten EG-Politikbereichen volle legislative Mitspracherechte. Die Regierungen der Mitgliedstaaten können hier also nicht gegen den Willen des Parlaments Recht setzen.

- Bestimmte exekutive Tätigkeiten im Bereich der EG sind vollständig der Europäischen Kommission überlassen. Dadurch wird deren Unabhängigkeit gegenüber den nationalen Regierungen besonders deutlich.

- Das EG-Recht hat eine hohe Bindungswirkung: EG-Verordnungen sind unmittelbar geltendes Recht in allem Mitgliedstaaten; bei EG-Richtlinien sind die Mitgliedstaaten dazu verpflichtet, sie in das jeweilige nationale Recht umzusetzen (auch wenn die genaue Form den Einzelstaaten überlassen bleibt).

- Im Bereich der Europäischen Gemeinschaften gilt außerdem zwingend die Gerichtsbarkeit des Europäischen Gerichtshofs (EuGH).[40]

Am Zustandekommen von Rechtsakten der EG sind die Europäische Kommission (alleiniges Initiativrecht), der Rat der Europäischen Union und das Europäische Parlament beteiligt. Dabei wird zwischen EG-Verordnungen (ohne nationalen Umsetzungsakt unmittelbar in den Mitgliedstaaten gültig), EG-Richtlinien (erst ab der Umsetzung in nationales Recht bindend) und EG-Entscheidungen (jeweils Rechtsakt im Einzelfall, ähnlich einem Verwaltungsakt) unterschieden.

Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik

→ Hauptartikel: Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik der Europäischen Union

Die gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik (GASP) hat die internationale Wahrung der gemeinsamen Interessen und Werte, Förderung der internationalen Zusammenarbeit, die Durchsetzung von Menschenrechten, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit sowie die Friedenserhaltung zum Ziel. In der Entwicklungspolitik unterhält die Europäische Union besondere Beziehungen zu den AKP-Staaten und übernimmt damit auch Verantwortung für die im Zeitalter der europäischen Kolonialherrschaft entstandenen Schäden und Spätfolgen.

Entscheidungen im Rahmen der GASP werden intergouvernemental getroffen. Die EU als Ganzes ist deshalb nach außen nur handlungsfähig, wenn sich alle Staaten einig sind. Hierzu verständigen sich die Mitgliedstaaten zu außen- und sicherheitspolitischen Fragen auf gemeinsame Standpunkte, die die EU zu außenpolitischem Handeln befähigen, damit gebündelte gemeinsame Interessen von der EU mit größerem politischen Gewicht international vertreten werden können. Repräsentant der EU nach außen ist der Hohe Vertreter für die GASP, der zugleich Generalsekretär des Rats der Europäischen Union ist.

Da die EU bis heute keine eigene Rechtspersönlichkeit besitzt, kann sie im Rahmen der GASP auch keine internationalen Verträge abschließen und nicht selbst Mitglied in internationalen Organisationen werden. So ist etwa in der Union für das Mittelmeer – einer außenpolitischen Initiative der EU mit ihren südlichen Nachbarstaaten – nicht die Union, sondern es sind alle ihre Mitgliedstaaten Mitglied.

Teil der GASP ist die Europäische Sicherheits- und Verteidigungspolitik (ESVP), die sich auf die Westeuropäische Union stützt und auf eine europäische Sicherheitsordnung zielt. Sie umfasst das Politische und Sicherheitspolitische Komitee, den Militärausschuss, den Militärstab, den Ausschuss für die zivilen Aspekte der Krisenbewältigung und die EU-Planungszelle für zivile und militärische Belange. Außerdem existiert eine Europäische Verteidigungsagentur mit der Aufgabe, „zur Ermittlung von Maßnahmen zur Stärkung der industriellen und technologischen Basis des Verteidigungssektors“ beizutragen.

Da die EU über kein eigenes Militär verfügt, muss sie im Bedarfsfall (zum Beispiel für die EU-Friedensmission EUFOR) auf Streitkräfte der Mitgliedstaaten zurückgreifen, welche autonom über die Bereitstellung entscheiden.

Polizeiliche und justizielle Zusammenarbeit in Strafsachen

→ Hauptartikel: Polizeiliche und justizielle Zusammenarbeit in Strafsachen

Die polizeiliche und justizielle Zusammenarbeit in Strafsachen (PJZS) als „dritte Säule“ der EU ist von intergouvernementaler Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten geprägt, da die Mitgliedstaaten im sensiblen Bereich des Strafrechts noch nicht bereit sind, Hoheitsrechte zu vergemeinschaften, d. h. in die Regelungskompetenz der EU zu übertragen. Andere Bereiche aus dem Politikfeld Justiz/Inneres (etwa die justizielle Zusammenarbeit in Zivilsachen) wurden hingegen mit dem Vertrag von Amsterdam 1997 in den supranationalen Bereich der EG übernommen.

Die Ziele der PJZS sind in Artikel 29 EU-Vertrag bestimmt: Verhütung und Bekämpfung der Kriminalität, insbesondere des Terrorismus, des Menschenhandels, der Straftaten gegenüber Kindern, des illegalen Drogen- und Waffenhandels, der Bestechung und Bestechlichkeit sowie des Betruges. Während im Bereich der EG nur die Kommission das Initiativrecht für Gesetzgebungsakte hat, können im Bereich der PJZS auch die Mitgliedstaaten Rechtsetzungsvorschläge einbringen. Die hier gefassten Rahmenbeschlüsse sind – anders als z. B. EG-Verordnungen – nicht unmittelbar rechtswirksam; sie müssen jedoch von den Mitgliedstaaten in nationales Recht umgesetzt werden.

Als Institutionen wurden ein Europäisches Polizeiamt (Europol), das der Koordination und Informationssammlung dient, sowie eine Europäische Stelle für justizielle Zusammenarbeit (Eurojust) geschaffen, die für die Koordination mitgliedstaatlicher Ermittlungsverfahren zuständig ist. Die Europäische Polizeiakademie (EPA) dient der Zusammenarbeit der Ausbildungsstellen.

Finanzhaushalt

Mitgliedstaat Bevölkerung (Mio.) Haushalts-

beiträge 2005

(Mio. Euro)Euro pro Bürger Deutschland 82,4 21.313 259 Frankreich 59,6 16.888 283 Italien 57,3 13.996 244 Vereinigtes Königreich 59,3 12.339 208 Spanien 46,1 8.901 214 Niederlande 16,2 5.412 334 Belgien 10,4 4.091 393 Schweden 8,9 2.817 317 Polen 38,2 2.367 62 Österreich 8,1 2.209 273 Dänemark 5,4 2.066 383 Griechenland 11,0 1.848 168 Finnland 5,2 1.512 291 Portugal 10,5 1.385 132 Irland 4,0 1.366 342 Tschechien 10,2 999 98 Ungarn 10,1 896 89 Slowakei 5,4 382 71 Slowenien 2,0 285 143 Luxemburg 0,4 238 595 Litauen 3,5 211 60 Zypern 0,7 157 224 Lettland 2,3 126 55 Estland 1,4 99 71 Malta 0,4 51 128 Gesamt 455,7 101.954 224 Zur Finanzierung ihrer Ausgaben verfügt die Europäische Union über so genannte Eigenmittel, die sich aus Beiträgen der Mitgliedstaaten sowie zum geringeren Teil aus den Import-Zöllen an den Außengrenzen zusammensetzen.

Die Beiträge der Mitgliedstaaten resultieren zum einen aus einem Anteil der Umsatzsteuer, der an die EU abzuführen ist, zum anderen aus Beiträgen, die sich proportional aus dem Bruttoinlandsprodukt der Staaten ergeben. Eine Ausnahme stellt dabei der sogenannte Britenrabatt dar: Da ein sehr großer Anteil der EU-Mittel für die Gemeinsame Agrarpolitik ausgegeben wird, von der das Vereinigte Königreich durch seinen vergleichsweise geringen Agrarsektor nur wenig profitiert, erhält es seit 1984 zwei Drittel seiner Nettobeiträge zurückerstattet.

Der Finanzhaushalt der EU und die Höhe der von den Mitgliedstaaten zu leistenden Beiträge sind Gegenstand vielfältiger Auseinandersetzungen und mühsamer Kompromisse, zumal die Rückflüsse von Finanzmitteln der Gemeinschaft in die einzelnen Mitgliedstaaten unterschiedlich hoch ausfallen. Im Europäischen Rat stehen einander daher die Lager der Nettozahler- und der Nettoempfängerstaaten gegenüber: Während letztere bemüht sind, ihren Status zu halten, versuchen die Nettozahler, ihre Zahlungen wenigstens zu verringern.

Ebenso umstritten ist die Ausgabenseite des Haushalts, obwohl dieser zu über 80 % in die Mitgliedstaaten zurückfließt. Streitig sind nicht nur die Direktzahlungen und Marktbeihilfen (sog. Agrarsubventionen) im Rahmen der Gemeinsamen Agrarpolitik. Die Nettozahlerdebatte entzündet sich auch an regionalen Strukturförderung der EU, die sich bemüht, das Lebensniveaus in ihren Mitgliedstaaten anzugleichen. Der Mittelfluß in die 271 Regionen (NUTS-2-Ebene) orientiert sich am Pro-Kopf-Bruttoinlandsprodukt (BIP), wodurch die 99 Regionen, in denen das BIP unter 75 % des EU-Durchschnitts von 2000 bis 2002 liegt, dementsprechend höhere Zuwendungen erhalten. Da zudem die übrigen Ausgaben des Haushalts politikfeldbezogen und nicht landesspezifisch erfolgen, ist die Nettoquote an EU-Mitteln nicht notwendigerweise vom BIP eines Landes abhängig: So war beispielsweise Irland bis 2009 ein Nettoempfänger, obwohl es nach Luxemburg das zweithöchste Durchschnittseinkommen der EU aufwies.

Die Grundlage für den jährlichen EU-Haushalt bildet ein Finanzplanungsinstrument, der sogenannte mehrjährige Finanzrahmen, der für jeweils sieben Jahre aufgestellt wird. Die Haushaltsmittel, die darin für die Jahre 2007–2013 vorgesehen sind, belaufen sich auf rund 975 Mrd. € (dies entspricht 1,24 % des Bruttonationaleinkommens aller Mitgliedstaaten). Bei der Aufstellung der jährlichen Etats fungieren das Europäische Parlament und der Rat der Europäischen Union gemeinsam als Haushaltsbehörde der EU: Beide Institutionen können an dem von der Kommission vorgeschlagenen Vorentwurf des Haushaltsplans Änderungen vornehmen; der Rat hat dabei bei den Einnahmen, das Parlament bei den Ausgaben das letzte Wort.

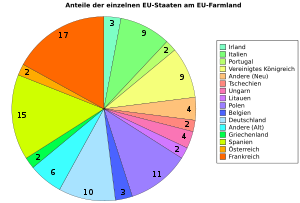

Die Haushaltsmittel für das Jahr 2009 werden sich dabei wie folgt verteilen (Angaben laut Verpflichtungsermächtigungen): 43 % (ca. 56 Mrd. Euro) entfallen auf die Landwirtschaft und auf die Förderung der ländlichen Entwicklung; 45 % (ca. 60 Mrd. Euro) auf Struktur- und Kohäsionsfonds sowie Wettbewerbsfähigkeit (interne Politikbereiche wie Forschungspolitik, transeuropäische Verkehrs-, Energie- und Telekommunikationsnetze); 6 % (ca. 8 Mrd. Euro) auf externe Politikbereiche wie Entwicklungsmaßnahmen, humanitäre Hilfen oder Maßnahmen zugunsten von Demokratie und Menschenrechten; 1 % (ca. 1,5 Mrd. Euro) auf Sicherheit, Bekämpfung von Kriminalität und die Wahrung unionsbürgerschaftlicher Rechte. Der Rest von 5 % (ca. 7,7 Mrd. Euro) wird für Verwaltungsausgaben aufgewendet.[41]

In einer vom Europäischen Parlament und dem Europäischen Rat angeregten Überprüfung steht die gesamte Haushaltspolitik der Europäischen Union derzeit allerdings zur Debatte. 2009 wird die Kommission Vorschläge für eine Haushaltsgestaltung nach 2013 einreichen.

→ Hauptartikel: Förderprogramme der EU

Politische Hauptorgane

Das institutionelle Gefüge der Gemeinschaft ist seit ihren Anfängen 1952 im Wesentlichen konstant geblieben, allerdings veränderten sich die Kompetenzen der Organe im Einzelnen mehrmals. Rechtliche Grundlage für die Institutionen ist der Fünfte Teil des EG-Vertrags; formal handelt es sich dabei daher nicht um Organe der Union, sondern der Gemeinschaft. Allerdings findet sich in Art. 5 des EU-Vertrags ein Verweis darauf, dass sich die EU zur Erfüllung ihrer Aufgaben der Organe der Europäischen Gemeinschaften bedient.[42]

Eine im Sinne der klassischen Gewaltenteilungslehre klare Zuordnung einzelner Institutionen zu Legislative, Exekutive und Judikative ist in der EU nur bedingt verwirklicht. Zwar zeigt sie in den meisten Politikbereichen typische Züge eines föderalen Systems, mit der Kommission als Exekutive und einer zweiteiligen Legislative aus dem Europäischen Parlament als Bürgerkammer und dem Rat als Staatenkammer. Im Vergleich mit nationalstaatlichen Gepflogenheiten gibt es jedoch einige Besonderheiten: So werden beispielsweise die Kommissionsmitglieder nicht vom Europäischen Parlament gewählt, sondern von den Regierungen der Mitgliedstaaten ernannt. Kritisiert wird außerdem die Rolle des Rates im Bereich der PJZS: Hier können die Regierungen der Mitgliedstaaten verbindliche Beschlüsse fassen, ohne dass daran das Europäische Parlament oder die nationalstaatlichen Parlamente beteiligt wären.

(Exekutive) Legislative Legislative Judikative Europäische Kommission Rat der Europäischen Union Europäisches Parlament Europäischer Gerichtshof - schlägt Gesetze vor

- führt den Haushaltsplan aus

- überwacht die Umsetzung der europäischen Gesetze und des Haushaltes

- entscheidet über Gesetze und den Haushalt

- schließt internationale Verträge

- entscheidet über Gesetze und den Haushalt

- kontrolliert die Kommission

- sichert die Einheitlichkeit der Auslegung europäischen Rechts

Europäischer Rat

→ Hauptartikel: Europäischer Rat

Der Europäische Rat ist das wichtigste Gremium der EU. Da er keinen Teil am Gesetzgebungsverfahren der Europäischen Gemeinschaften hat, ist er das einzige Organ, dessen Statut nicht im EG-, sondern im EU-Vertrag (Art. 4) festgehalten ist. Er setzt sich aus den Staats- und Regierungschefs der Mitgliedsländer, deren Außenministern sowie dem Präsidenten der Europäischen Kommission zusammen, wobei die Außenminister und der Kommissionspräsident nur beratende Funktion haben. Innerhalb des politischen Systems der EU hat der Europäische Rat die Richtlinienkompetenz: Er legt Leitlinien und Ziele der europäischen Politik fest, ist jedoch nicht in die alltäglichen Verfahren eingebunden. Der Vorsitz im Europäischen Rat wechselt derzeit halbjährlich zwischen den Mitgliedsländern. Abstimmungen im Europäischen Rat erfolgen grundsätzlich „im Konsens“, also einstimmig.

Der Europäische Rat versammelt sich viermal im Jahr und tagt generell in Brüssel. Jedoch ist es auch üblich, dass sich die Regierungschefs zu besonderen Ereignissen jeweils in dem Staat treffen, der den Ratsvorsitz innehat – so zum Beispiel anlässlich der Berliner Erklärung 2007 oder der Unterzeichnung des Vertrags von Lissabon.

Vorsitz im Europäischen Rat und im Rat der Europäischen Union Jahr, Land (1. Halbjahr, 2. Halbjahr) 2007 Deutschland, Portugal 2008 Slowenien, Frankreich 2009 Tschechien, Schweden 2010 Spanien, Belgien 2011 Ungarn, Polen 2012 Dänemark, Zypern 2013 Irland, Litauen 2014 Griechenland, Italien 2015 Lettland, Luxemburg 2016 Niederlande, Slowakei 2017 Malta, Vereinigtes Königreich 2018 Estland, Bulgarien 2019 Österreich, Rumänien 2020 Finnland, Deutschland Rat der Europäischen Union

→ Hauptartikel: Rat der Europäischen Union

Der Rat der Europäischen Union (auch Ministerrat genannt) ist eines der zwei Legislativorgane der EU. Er setzt sich – je nach Politikfeld – aus den jeweiligen Fachministern der nationalen Regierungen der Mitgliedstaaten zusammen und beschließt gemeinsam mit dem Europäischen Parlament die entscheidenden Rechtsakte. Je nach Politikfeld ist hierfür entweder eine einstimmige Entscheidung oder eine qualifizierte Mehrheit notwendig. In den intergouvernementalen Bereichen (GASP und PJZS) ist der Rat das einzige Entscheidungsgremium der EU; hier wird grundsätzlich einstimmig beschlossen.

Den Vorsitz im Rat nimmt jeweils der Minister aus dem Land ein, das gerade auch den Vorsitz im Europäischen Rat (s.o.) innehat.

Europäisches Parlament

→ Hauptartikel: Europäisches Parlament

Das Europäische Parlament (EP) ist der zweite Teil der Legislative der Europäischen Gemeinschaften. Es wird seit 1979 alle fünf Jahre direkt von den Bürgern der Mitgliedstaaten gewählt und repräsentiert daher innerhalb der Legislative die europäische Bevölkerung.

Das Europäische Parlament hat seit der jüngsten EU-Erweiterung 785 Mitglieder. Diese gruppieren sich nicht nach nationaler Herkunft, sondern entlang ihrer politischen Ausrichtung in (derzeit sieben) Fraktionen. Hierfür haben sich die nationalen Parteien mit ähnlicher Weltanschauung zu europäischen Parteien zusammengeschlossen. Die stärkste Fraktion im Europäischen Parlament in der Legislaturperiode 2004-2009 ist mit 288 Abgeordneten die Fraktionsgemeinschaft aus der christdemokratisch-konservativen Europäischer Volkspartei (EVP) und den konservativen Europäischen Demokraten (ED), gefolgt von der Fraktion der Sozialdemokratischen Partei Europas (SPE) mit 216 Abgeordneten.[43]

Die Europawahlen erfolgen allerdings weiterhin im nationalstaatlichen Rahmen. Die Zahl der Abgeordneten pro Land richtet sich dabei grundsätzlich nach der Bevölkerungszahl; kleinere Länder sind aber überproportional vertreten, um auch ihnen eine angemessene Repräsentation ihrer nationalen Parteienlandschaft zu ermöglichen. Die nächsten Wahlen finden vom 4.-7. Juni 2009 statt.

Das Europäische Parlament hat zwei Tagungsstätten, eine in Brüssel und eine zweite in Straßburg. Den Vorsitz führen der Präsident des Europäischen Parlamentes (seit 2007 der Deutsche Hans-Gert Pöttering, EVP) und seine Stellvertreter, die vierzehn Vizepräsidenten. Gemeinsam bilden sie das Präsidium.

Europäische Kommission

→ Hauptartikel: Europäische Kommission

Die Europäische Kommission hat im institutionellen Gefüge der Europäischen Union vornehmlich exekutive Funktionen. Allerdings ist sie auch an der Legislative beteiligt: Sie hat das alleinige Initiativrecht in der EG-Rechtsetzung und schlägt demnach Rechtsakte (Richtlinien, Verordnungen, Entscheidungen) vor. Parlament und Rat können diese Vorschläge hinterher jedoch frei abändern, ohne dass die Kommission noch in den Legislativprozess eingreifen kann.

Als Exekutivorgan sorgt die Kommission für die korrekte Ausführung der europäischen Rechtsakte, die Umsetzung des Haushalts und der beschlossenen Programme. Sie ist die „Hüterin der Verträge“ und sorgt gemeinsam mit dem Europäischen Gerichtshof für die Einhaltung des Gemeinschaftsrechts. Auf internationaler Ebene handelt sie vor allem in den Bereichen Handel und Zusammenarbeit internationale Übereinkommen aus und vertritt beispielsweise die Gemeinschaft in der Welthandelsorganisation.

Die Europäische Kommission besteht aktuell aus 27 Kommissaren, von denen je einer aus jedem Mitgliedstaat kommt. Ihre Ernennung erfolgt für fünf Jahre mit qualifizierter Mehrheit durch den Europäischen Rat. Das Europäische Parlament hat dabei jedoch einen Zustimmungsvorbehalt: Es kann die designierte Kommission als Ganzes (nicht jedoch einzelne Kommissare) ablehnen oder auch noch nach deren Einsetzung durch ein mit Zweidrittelmehrheit getroffenes Misstrauensvotum zum Rücktritt zwingen. In diesem Fall muss der Europäische Rat eine neue Kommission vorschlagen.

Ihrem vertraglichen Auftrag nach dienen die Kommissare allein der Union und dürfen keinerlei Weisungen entgegennehmen. Die Kommission ist daher ein von den Mitgliedstaaten unabhängiges supranationales Organ der Europäischen Gemeinschaften. Innerhalb der Kommission übernimmt jeder Kommissar die Zuständigkeit für einen Politikbereich, ähnlich wie die Minister im Kabinett einer nationalstaatlichen Regierung. Die politische Leitung der Kommission liegt beim Kommissionspräsidenten; dies ist bis 2009 der Portugiese José Manuel Durão Barroso.

Die Kommission hat einen eigenen, in ressortspezifische Generaldirektionen unterteilten Verwaltungsapparat, der allerdings mit ca. 32.000 Beamten deutlich kleiner ist als derjenige nationalstaatlicher Regierungen. Daneben gibt es eine Anzahl von Europäischen Agenturen, die Spezialaufgaben wahrnehmen. Als Teil der Exekutive sind sie an die Kommission angegliedert, aber funktional von ihr unabhängig.

Europäischer Gerichtshof

→ Hauptartikel: Europäischer Gerichtshof

Der Europäische Gerichtshof (EuGH) mit Sitz in Luxemburg ist das oberste Gericht, also das rechtsprechende Organ der Europäischen Gemeinschaften. Neben dem Europäischen Gerichtshof existiert seit 1989 noch das ihm vorgeschaltete Europäische Gericht erster Instanz. Beide Instanzen bestehen aus je einem Richter pro Mitgliedstaat, wobei der EuGH zusätzlich von neun Generalanwälten unterstützt wird. Diese werden von den Regierungen der Mitgliedstaaten im Konsens für die Dauer von sechs Jahren ernannt. Alle drei Jahre erfolgt eine teilweise Neubesetzung beider Instanzen. Den Vorsitz führt der Präsident des Europäischen Gerichtshofes.

Europäischer Rechnungshof

→ Hauptartikel: Europäischer Rechnungshof

Der Europäische Rechnungshof (EuRH) wurde 1975 geschaffen und ist zuständig für die Rechnungsprüfung sämtlicher Einnahmen und Ausgaben der Union und für die Kontrolle der Haushaltsführung im Hinblick auf deren Rechtmäßigkeit.

Der Europäische Rechnungshof hat zur Zeit 27 Mitglieder, eins aus jedem Mitgliedstaat, die vom Rat der Europäischen Union für sechs Jahre ernannt werden. Die derzeit rund 800 Mitarbeiter des EuRH bilden Prüfungsgruppen für spezifische Prüfvorhaben. Sie können jederzeit Prüfbesuche bei anderen Organen, in den Mitgliedstaaten sowie in weiteren Ländern durchführen, die EU-Hilfen erhalten. Rechtliche Schritte kann der EuRH jedoch nicht unternehmen. Verstöße werden den anderen Organen mitgeteilt, damit entsprechende Maßnahmen ergriffen werden können.

Die Arbeit des EuRH erreichte 1998 und 1999 eine breite Öffentlichkeit, als er der Europäischen Kommission die Zuverlässigkeitserklärung versagte. Der dann folgende Rücktritt der Kommission Santer ist aber nicht als unmittelbare Reaktion auf den Bericht des Rechnungshofes zu verstehen; denn seit der Rechnungshof Zuverlässigkeitserklärungen abgibt (seit Beginn der neunziger Jahre), waren diese stets negativ.

Weitere Organe der Europäischen Union

Der Ausschuss der Regionen (AdR) mit Sitz in Brüssel repräsentiert seit seiner Gründung 1992 die regionalen und kommunalen Gebietskörperschaften in der EU. Er hat beratende Funktionen im Legislativverfahren und muss insbesondere vor Entscheidungen gehört werden, die die regionale und kommunale Verwaltung betreffen. Von den 344 Mitgliedern des AdR stammen 24 aus Deutschland, davon werden 21 von den Bundesländern und drei von den Kommunen vorgeschlagen. Österreich stellt 12 Mitglieder, davon neun Vertreter der Bundesländer und drei der Kommunen.

Der Europäische Wirtschafts- und Sozialausschuss (WSA) ist ein seit 1957 existierendes Organ. Er soll (nach dem Vorbild des französischen Wirtschafts- und Sozialrats) die „organisierte Bürgerschaft“ repräsentieren; seine 344 Mitglieder setzen sich zu je einem Drittel aus Arbeitgeber- und Gewerkschaftsvertretern sowie Repräsentanten sonstiger Interessen (etwa Landwirtschaft, Umweltschutz etc.) zusammen. Sie werden von den Regierungen der Mitgliedstaaten ernannt, sind ihnen aber nicht rechenschaftspflichtig. Der WSA wird wie der AdR nur beratend tätig, muss aber in allen Fragen der Wirtschafts- und Sozialpolitik gehört werden.

Die Europäische Zentralbank (EZB) mit Sitz in Frankfurt am Main bestimmt seit dem 1. Januar 1999 die Geldpolitik in den Euro-Ländern. Die Bank ist politisch unabhängig: Ihr Direktorium wird vom Europäischen Rat ernannt, es ist jedoch nicht politischen Weisungen, sondern nur den im EG-Vertrag festgelegten Zielen der Währungspolitik unterworfen – insbesondere der Wahrung von Preisstabilität. Im Rahmen des Europäischen Systems der Zentralbanken (ESZB/Zentralbankrat) legt die EZB für den Euroraum die Leitzinsen fest.

Politikfelder

Die Politikbereiche, die nachfolgend im Hinblick auf ihre Gestaltung durch die EU betrachtet werden, sind fast ausnahmslos zugleich Felder einzelstaatlicher Einflussnahme und Durchführung.

Es gelten nach dem Vertrag über die Europäische Union die Prinzipien der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit. Subsidiarität bedeutet hier, dass die EU nur für solche Regelungen sorgen soll, die staatenübergreifend nötig sind und mehr positive Wirkung versprechen als einzelstaatliche oder regionale Maßnahmen. Zulässig im Sinne der Verhältnismäßigkeit ist eine Maßnahme der EU wiederum nur, wenn der damit verfolgte Zweck nicht auf andere Weise besser erreicht werden kann und wenn die Vorteile der Maßnahme ihre Nachteile überwiegen.

In der Bundesrepublik Deutschland sind zwei Drittel aller im Bereich Innenpolitik verabschiedeten Gesetze auf Initiativen oder Rechtsakte auf EU-Ebene zurückzuführen.

Wirtschaftspolitik

Die Geschichte der europäischen Einigung ist geprägt von der überragenden Bedeutung wirtschaftlicher Integrationsschritte. Angestoßen durch die Vergemeinschaftung des Kohle- und Stahlsektors 1952 und fortgeführt mit der Schaffung von EWG und EURATOM 1957 sowie mit der Verwirklichung des Binnenmarkts 1993 führten sie bis zur Einführung der Euro-Münzen 2002. Insgesamt erwirtschaften die Mitgliedstaaten der EU heute zusammen rund ein Viertel des weltweiten Bruttosozialprodukts. Damit ist die Europäische Union der größte Wirtschaftsblock der Erde. Die Institutionen der EU spielen dabei gleich in mehreren Bereichen eine wichtige Rolle für die europäische Wirtschaftspolitik: Während der Agrarsektor von einer EU-weiten Marktordnung mit hohen Subventionen geprägt ist, zeigt sich im Industrie- und Gewerbebereich der Einfluss der Gemeinschaft vor allem bei der Vorgabe von Normen und Wettbewerbsregeln, über deren Einhaltung die Kommission wacht. Die Kernkompetenz zur Gewährleistung eines fairen Wettbewerbs auf dem Binnenmarkt liegt beim Wettbewerbskommissar der Europäischen Kommission, der die jeweiligen Kartellbehörden der einzelnen Staaten als supranationales Organ ergänzt. Neben der Kontrolle der Wirtschaft ist er auch für die Genehmigung von Subventionen in den Mitgliedstaaten zuständig. Damit soll verhindert werden, dass einzelne Staaten bestimmte Firmen wettbewerbswidrig unterstützen.

Außerdem fördert die EU unter anderem die Kooperation vor allem kleiner und mittlerer Unternehmen bei der Forschung und Entwicklung innovativer Produkte für Wachstumsmärkte. Auch nach außen hin treten die EU-Länder als einheitlicher Wirtschaftsblock auf und werden etwa in der Welthandelsorganisation vom Handelskommissar der Europäischen Union vertreten.

Gemeinsames Zoll- und Handelsgebiet

→ Hauptartikel: Europäische Zollunion und Europäischer Binnenmarkt

Der EWG-Vertrag von 1957 hatte zum Ziel, Handelshemmnisse zwischen den Mitgliedstaaten abzubauen, und sah dafür die schrittweise Einführung der vier sogenannten Grundfreiheiten vor, nämlich des freien Verkehrs von Waren, Kapital, Dienstleistungen und Arbeitskräften im Gebiet der Gemeinschaft. Von besonderer Bedeutung ist dabei die Warenverkehrsfreiheit (heute in Art. 23ff EG-Vertrag geregelt), die Ein- und Ausfuhrzölle sowie mengenmäßige Einfuhr- und Ausfuhrbeschränkungen (Kontingentierungen) innerhalb des Binnenmarktes untersagt. Seit den 1980er-Jahren wurden die Grundfreiheiten – unter anderem durch die Rechtsprechung des EuGH und durch die Einheitliche Europäische Akte – so erweitert, dass auch alle anderen einzelstaatlichen Normen, die den zwischenstaatlichen Handel in der Gemeinschaft erschweren, unzulässig sind. Damit wurde die Wirtschaftsgemeinschaft zu einem einheitlichen Binnenmarkt ausgebaut.

Seit 1968 gilt innerhalb der Europäischen Union eine Zollunion, das heißt, der Handel zwischen verschiedenen Mitgliedstaaten darf nicht durch Zölle oder gleichwirkende Abgaben behindert werden. Im gesamten Gebiet der EU gilt außerdem ein allgemeines Benachteiligungsverbot, wonach kein Unionsbürger aufgrund seiner Staatsbürgerschaft diskriminiert werden darf. Durch diese sogenannte Inländergleichbehandlung dürfen etwa Kaufleute, die Waren in einem anderen EU-Mitgliedstaat veräußern, keinen anderen Vorschriften unterworfen werden als denjenigen, die auch für die Inländer des betreffenden Staates gelten.

Ferner sieht der EG-Vertrag grundsätzlich das Verbot von mengenmäßigen Einfuhr- und Ausfuhrbeschränkungen vor. Derartige Beschränkungen sind nur dann statthaft, wenn zum Schutze der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, aus sittlichkeits- und gesundheitspolizeilichen Erwägungen, aus Gründen des Lebensschutzes von Mensch und Tier und Pflanzen, wegen des nationalen Kulturguts von künstlerischen, geschichtlichen oder altertumswissenschaftlichen Wert oder wegen des Schutzes von gewerblichen Eigentum solche nationalen Rechtsvorschriften erforderlich sind.

Die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs zur Warenverkehrsfreiheit hat diese Grundfreiheit zum Motor für die weitere Marktintegration gemacht. Er hat die Warenverkehrsfreiheit dadurch wesentlich erweitert, dass auch warenbezogene Vorschriften der Mitgliedstaaten, die EU-Ausländer genauso wie Inländer behandeln und keine Kontingentierungen vorsehen, als unzulässig gelten, wenn sie den Warenhandel in tatsächlicher Hinsicht zwischen den Mitgliedstaaten erschweren. Gemäß dem EuGH haben solche Vorschriften die gleiche Wirkung wie Kontingentierungen und sind deshalb ebenso vertragswidrig.[44] Dies betrifft auch Bestimmungen, die für Inländer und Ausländer gleichermaßen gelten: So ist beispielsweise die Vorschrift gefallen, nach der in Deutschland nur Bier verkauft werden durfte, das nach dem deutschen Reinheitsgebot gebraut war. Da das Reinheitsgebot sowohl für deutsche wie für ausländische Hersteller galt, war es zwar nicht benachteiligend, kam aber für die außerhalb Deutschlands hergestellten Biere praktisch einem Einfuhrverbot nach Deutschland gleich. Einzelstaatliche Vorschriften, die den Handel hemmen, sind allerdings in den Fällen erlaubt, in denen auch mengenmäßige Einfuhr- und Ausfuhrbeschränkungen erlaubt wären. Außerdem sind solche Vorschriften dann statthaft, wenn sie nicht warenbezogen, sondern vertriebsbezogen sind.[45]

Mit der Einheitlichen Europäischen Akte 1986 wurde das Ziel eines gemeinsamen Binnenmarkts auch vertraglich festgehalten. Um zu verhindern, dass das Prinzip, wonach Produkte, die in einem EU-Mitgliedstaat hergestellt und verkauft werden können, auch in der ganzen übrigen Union nicht verboten werden dürfen, zu einem Unterbietungswettlauf bei den Produktionsstandards führt, glichen die Mitgliedstaaten zahlreiche ihrer Rechts- und Verwaltungsvorschriften an und schufen im Rat der Europäischen Union eine Vielzahl EU-weiter Normen – trotz der Kritik an der damit verbundenen Zentralisierung.

Dienstleistungen

Während der Abbau von Hindernissen im Bereich des Warenhandels nach der Einrichtung des gemeinsamen Binnenmarkts recht rasch vorankam, blieben im Dienstleistungssektor (Art. 49ff EGV) noch länger Hemmnisse für den zwischenstaatlichen Handel bestehen. Dieses Problemfeld wurde mit der Europäischen Dienstleistungsrichtlinie vom 12. Dezember 2006 angegangen, die von der Europäischen Kommission als ein wichtiger Bestandteil der Lissabon-Strategie zur Förderung der europäischen Wirtschaft angesehen wird. Als EG-Richtlinie bedarf sie der Umsetzung in jeweiliges nationales Recht durch die einzelnen Mitgliedstaaten.

Ziel der Richtlinie ist die Förderung des grenzüberschreitenden Handels mit Dienstleistungen. Dafür sieht sie bestimmte Erleichterungen für niedergelassene Dienstleister vor, unter anderem die Schaffung einheitlicher Ansprechpartner und einer elektronischen Verfahrensabwicklung. Ihr Anwendungsbereich umfasst nicht nur klassische Dienstleister wie Frisöre, IT-Spezialisten, Dienstleister im Baubereich und Handwerker, sondern zum Teil auch Daseinsvorsorgeleistungen wie Altenpflege, Kinderbetreuung, Behinderteneinrichtungen, Heimerziehung, Müllabfuhr, Verkehrssysteme etc., soweit diese im betreffenden Mitgliedstaat bereits unter Marktbedingungen erbracht werden.

Wettbewerbspolitik

Um Wirtschaftskartelle und -monopole in der EU zu verhindern und einen fairen Wettbewerb auf dem Binnenmarkt sicherzustellen, werden die Kartellbehörden der einzelnen Staaten durch den Wettbewerbskommissar der Europäischen Kommission unterstützt. Neben der Kontrolle der Wirtschaft ist er auch für die Genehmigung von Subventionen in den Mitgliedstaaten zuständig. Damit soll verhindert werden, dass einzelne Staaten bestimmte Firmen wettbewerbswidrig unterstützen. Subventionen sind nur für wirtschaftlich schwache Regionen zulässig (z. B. Ostdeutschland).

Die EU-Wettbewerbspolitik (Art. 81ff EGV) hat wesentlich dazu beigetragen, dass viele monopolartige Unternehmen, zum Beispiel im Telekommunikationsbereich, bei der Gas-, Wasser- und Stromversorgung und im Eisenbahnverkehr, ihre Sonderstellung aufgeben und sich der Konkurrenz anderer Anbieter auf dem Markt stellen mussten. Der Druck des Wettbewerbs führte häufig zu Innovationsschüben und zu sinkenden Verbraucherpreisen, aber auch zu veränderten Lohn- und Arbeitsbedingungen und vielfach zu einem Abbau von Arbeitsplätzen bei den betroffenen Unternehmen. Die Liberalisierung wurde und wird deshalb in Teilen der Öffentlichkeit kritisch gesehen.

Währungsunion

→ Hauptartikel: Europäische Wirtschafts- und Währungsunion

Die Einführung einer gemeinsamen europäischen Währung (Art. 105ff EGV) war bereits früh ein Diskussionsthema in der Gemeinschaft. Nachdem erste Versuche in diese Richtung, etwa der Werner-Plan von 1970, gescheitert waren, wurde schließlich auf der Grundlage des Vertrags von Maastricht der Euro als gemeinsame Währung eingeführt: 1999 für die Zentral- und Geschäftsbanken, 2002 als Barzahlungsmittel in allen beteiligten Mitgliedstaaten.

Allerdings sind nicht alle Staaten der EU auch Mitglieder der Währungsunion. Großbritannien und Dänemark haben bei den Verhandlungen für sich die Möglichkeit einer Nichtteilnahme vorbehalten, von der sie bisher auch Gebrauch machen. Alle anderen Staaten sind grundsätzlich zur Teilnahme verpflichtet, Voraussetzung hierfür ist aber die Erreichung bestimmter Bedingungen, die als maßgeblich für die Geldwertstabilität angesehen werden. Diese sogenannten Konvergenzkriterien sind im Stabilitäts- und Wachstumspakt festgehalten und beziehen sich auf Staatsverschuldung, Zinsniveau und Inflationsrate. Schweden vermeidet derzeit durch gezielte Nichteinhaltung dieser Konvergenzkriterien die Teilnahme an der Währungsunion, da eine Volksabstimmung 2003 gegen den Euro entschied. Auch von den 2004 und 2007 neu beigetretenen Ländern nehmen bisher nur Slowenien, Malta, Zypern und die Slowakei an der Währungsunion teil. Zurzeit gehören der Eurozone damit 16 Mitgliedstaaten an.

Bereits im Vorfeld der Euro-Einführung führten die Konvergenzkriterien zu einer im eingetretenen Ausmaß kaum erwarteten Angleichung in der Finanz- und Wirtschaftspolitik der Mitgliedstaaten. Leitungsorgan der Währungsunion ist die nach dem Vorbild der Deutschen Bundesbank unabhängig gestellte Europäische Zentralbank. Die Koordination der Wirtschafts- und Finanzpolitik der Mitgliedstaaten erfolgt in der sogenannten Eurogruppe, in der sich die Finanzminister der Eurozone treffen.

Gemeinsame Handelspolitik

→ Hauptartikel: Gemeinsame Handelspolitik

Im Zuge der Gemeinsamen Handelspolitik regelt die EU im Rahmen ihrer „ersten Säule“, also der Europäischen Gemeinschaft, die Ein- und Ausfuhren von und nach Drittstaaten (Art. 131ff EGV). Durch die Zollunion wurde ein einheitlicher Zolltarif (TARIC, Kombinierte Nomenklatur) eingeführt, den der Rat der Europäischen Union mit qualifizierter Mehrheit auf Vorschlag der Kommission beschließt. Er stellt ein wichtiges Merkmal und Verhandlungsobjekt der EU-Wirtschaftspolitik dar.

Grundsätzlich ist die Gemeinsame Handelspolitik der EG dem Gedanken des weltweiten Freihandels verpflichtet, sie kann jedoch zur Abwehr wirtschaftlicher Gefahren auf ein umfangreiches Regularium von Schutzinstrumenten tarifärer wie nicht-tarifärer Art zurückgreifen. Neben den autonomen Maßnahmen kommt auch internationalen Handelsverträgen, an denen die EG beteiligt ist, große Bedeutung zu, insbesondere den Abkommen im Rahmen der Welthandelsorganisation (WTO). Zwar sind alle Mitgliedstaaten auch eigenständige Mitglieder der WTO, doch Sprecherin für sie ist hier die Europäische Gemeinschaft, die durch den Handelskommissar der Europäischen Kommission vertreten wird.

Landwirtschaft und Fischerei

→ Hauptartikel: Gemeinsame Agrarpolitik und Gemeinsame Fischereipolitik

Trotz ihres vergleichsweise geringen Beitrags zum Bruttosozialprodukt der EG hat die Agrarpolitik (Art. 32ff EGV) bereits früh eine herausragende Bedeutung in der Gemeinschaft erlangt. Durch eine Initiative der Europäischen Kommission 1960 auf den Weg gebracht, wurde im Januar 1962 durch den Rat der Europäischen Union eine erste gemeinsame Agrarmarktordnung eingeführt. Angestrebt waren eine Erhöhung der landwirtschaftlichen Produktivität und die Vermeidung von Preisschwankungen, was den Produzenten eine gut auskömmliche Lebenshaltung und den Verbrauchern eine stabile Versorgung zu angemessenen Preisen sichern sollte.

Ein zu diesem Zweck errichtetes System von Garantiepreisen hatte jedoch eine Vielzahl unerwünschter Nebenfolgen. So führte es einerseits zu wenig marktkonformen Produktionsüberschüssen (bekannt als „Butterberge“, „Milchseen“ usw.), andererseits zu Lebensmittelpreisen, die deutlich über dem Weltmarktniveau lagen und damit die Verbraucher belasteten. Da die EG den Aufkauf von Produktionsüberschüssen garantierte, wurde außerdem auch der Haushalt der Gemeinschaft über Jahrzehnte schwer belastet: Die Agrarpolitik machte lange Zeit deutlich mehr als die Hälfte der EG-Gesamtausgaben aus. Darüber hinaus hatte das Garantiepreissystem auch umweltschädliche und entwicklungspolitisch negative Folgen, da es Importe aus Entwicklungsländern – wo Agrarprodukte aufgrund des geeigneteren Klimas häufig billiger produziert werden – verhinderte. Dennoch scheiterten bis in die 1990er Jahre alle Reformansätze zum Abbau der Preissubventionen an drastischen Formen bäuerlichen Protests und an dem hier beibehaltenen Einstimmigkeitsprinzip im Rat der Europäischen Union.

Erst als deutlich wurde, dass die geplante Osterweiterung ohne eine Reform der Agrarpolitik den EU-Haushalt sprengen würde, da die Wirtschaft vieler der Beitrittskandidaten noch stark landwirtschaftlich geprägt war, wurde im Zuge der Agenda 2000 nach verschiedenen Quotenregelungen auch eine Absenkung der Erzeugerpreise (mit Ausgleichszahlungen) und eine Annäherung an die Weltmarktpreise für Agrarerzeugnisse eingeleitet. Dieser Reformprozess der Gemeinsamen Agrarpolitik ist jedoch bis heute nicht abgeschlossen.

Während die Forstwirtschaft auf EU-Ebene bisher kaum eine Rolle gespielt hat, ist die Gemeinsame Fischereipolitik (Art. 32ff EGV) bereits seit Anfang der 1970er Jahre ein wichtiges Streitobjekt in den Verhandlungen und bei der Austarierung politischer Kompromisse im Rat der Europäischen Union, obgleich sie lediglich einen geringen Teil im Haushalt der Gemeinschaft ausmacht. 2004 lag das Budget der GFP bei 931 Millionen Euro und damit bei etwa 0,75% des EU-Gesamtbudgets.

Aufgabe der Gemeinsamen Fischereipolitik ist es, die Fischwirtschaft im Sinne des Nachhaltigkeitsprinzips zu fördern. Um der Überfischung und dem Rückgang der Fischbestände zu begegnen, setzt die Gemeinschaft Fangquoten für die verschiedenen Mitgliedstaaten und bestimmte Fischarten fest. Im Rahmen ihrer Strukturpolitik hat die EU einerseits eine Reduzierung der nationalen Fischfangflotten durchgesetzt; andererseits sorgt sie in besonders betroffenen Regionen für Ausgleichsmaßnahmen und fördert den Einsatz umweltgerechter Technik. Dennoch gelten die Fangquoten als ein wesentlicher Grund dafür, dass Länder wie Norwegen und Island, deren Wirtschaft stark von der Fischerei geprägt ist, nicht der EU beigetreten sind.

Regionale Strukturförderung

→ Hauptartikel: Förderprogramme der EU

Innerhalb der EU gibt es eine Reihe von Regionen, deren wirtschaftliche Leistungsfähigkeit weit unter dem EU-Durchschnitt liegt, meist als Folge nachteiliger wirtschaftsgeographischer Standortfaktoren. Ein klassisches Beispiel dafür ist der Mezzogiorno in Italien. Solchen Regionen – deren Anzahl und Flächengröße durch den Beitritt der mittel- und osteuropäischen Länder seit 2004 stark zugenommen hat – wird eine spezielle Förderung gewährt, die Unterschiede im Entwicklungsstand der Gebiete angeglichen werden und regionale Disparitäten zurückgehen (Art. 158ff EGV). Zu diesem Zweck wurden drei sogenannte Strukturfonds eingerichtet, die für den wirtschaftlichen Aufholprozess der ärmeren Regionen sorgen sollen. Die Grobplanung über die Verwendung dieser Gelder erfolgt jeweils in der siebenjährigen Finanzvorschau der EU (aktuell für den Zeitraum 2007-13).

Der erste der drei Strukturfonds ist der Europäische Fonds für regionale Entwicklung (EFRE). Er unterstützt unter anderem mittelständische Unternehmen, damit dauerhafte Arbeitsplätze geschaffen werden. Um eine gezieltere Hilfe leisten zu können, werden die Fördermittel werden meist einzelnen Wirtschaftssektoren zugewiesen. Außerdem werden Infrastrukturprojekte durchgeführt und technische Hilfsmaßnahmen angewandt.

Der EFRE kann dabei im Rahmen von drei Zielen tätig werden: Das erste Ziel, Konvergenz, gilt für Regionen, deren Bruttoinlandsprodukt pro Einwohner unter 75% des EU-Durchschnitts liegt. Dabei wird überwiegend die Modernisierung der Wirtschaftsstruktur sowie die Arbeitsplatzschaffung angestrebt. Das zweite Ziel, die regionale Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung, betrifft die Regionen, die nicht im Rahmen des Ziels Konvergenz förderfähig sind; die hierfür vorgesehenen Mittel sind entsprechend geringer als diejenigen für Ziel 1. Die Prioritäten des Ziels der regionalen Wettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung liegen in der Stärkung von Forschung, Entwicklung und Finanzwesen sowie in Umweltschutz und Risikoprävention. Um einen Schock beim Wegfall von Subventionen durch den Übergang einer Region von Ziel 1 zu Ziel 2 zu verhindern, gibt es zwei Überbrückungsmechanismen: Regionen, die bisher in der Ziel-1-Kategorie gefördert wurden, deren BIP aber so gestiegen ist, dass es nun über 75% des EU-Durchschnitts der Mitgliedstaaten vor 2004 liegt, erhalten eine abnehmende Übergangshilfe namens phasing-in. Anderen Regionen, die bis zu den EU-Erweiterungen seit 2004 in die Ziel-1-Kategorie fielen, nun aber durch den Beitritt ärmerer Länder aus statistischen Gründen das 75%-Kriterium nicht mehr unterschreiten, wird eine abnehmende Übergangshilfe namens phasing-out zugesprochen. Das dritte Ziel des EFRE schließlich, europäische territoriale Zusammenarbeit, konzentriert sich auf die transnationale Zusammenarbeit und die wirtschaftliche und soziale Entwicklung in Grenzregionen.[46]

Der zweite Fonds ist der Europäische Sozialfonds, der wie der EFRE in allen Mitgliedstaaten zur Anwendung kommt. Er hat die Verbesserung der Bildungssysteme und des Zugangs zum Arbeitsmarkt zum Ziel.

Der 1993 eingerichtete Kohäsionsfonds schließlich soll dazu dienen, wirtschaftliche und soziale Disparitäten unter den Mitgliedstaaten zu verringern. Förderfähig im Rahmen dieses Fonds sind Vorhaben im Zusammenhang mit Umwelt- und Verkehrsinfrastrukturen in Mitgliedstaaten der EU, deren Bruttoinlandsprodukt pro Kopf unter 90 % des EU-Durchschnitts liegt. Seit dem 1. Mai 2004 sind dies Griechenland, Portugal, Spanien, Zypern, die Tschechische Republik, Estland, Ungarn, Lettland, Litauen, Malta, Polen, die Slowakei und Slowenien.

Für die regionale Entwicklung in den Mitgliedstaaten will die EU in den Jahren 2007 bis 2013 rund 360 Milliarden Euro an Fördermitteln ausgeben. Oft werden die Finanzhilfen der EU nicht direkt von Brüssel ausbezahlt, sondern indirekt über nationale und regionale Behörden der Mitgliedstaaten. Direkt bezahlt die Europäische Kommission Gelder an staatliche oder private Organisationen, wie etwa Universitäten, Unternehmen, Interessenverbände und nichtstaatliche Organisationen.

Außer unionsinternen Projekten fördert die EU teilweise auch Projekte in Ländern, die ihr beitreten wollen. Diese externen Förderungen dienen u. a. der Unterstützung von Nachbarschaftsbeziehungen und der Stabilisierung der Empfängerländer.

Gesellschaftspolitik

Im Bereich der Gesellschaftspolitik sind die einzelstaatlichen Souveränitätsvorbehalte und die Einforderung des Subsidiaritätsprinzips im Allgemeinen stärker ausgeprägt als in der Wirtschaftspolitik. Daher gilt in bestimmten Fragen dieses Politikfelds, etwa im Bereich der sozialen Sicherheit, im Rat der EU das Einstimmigkeitsprinzip; das Europäische Parlament muss lediglich angehört werden und hat keine Mitbestimmungsrechte. Die Bedeutung der nationalen Politikgestaltung in diesen Feldern ist also entsprechend wichtiger. In anderen Bereichen, etwa dem Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz oder der Gleichbehandlung von Männern und Frauen, gilt dagegen das Mehrheitsprinzip im Rat, und das Parlament ist an der Gesetzgebung gleichberechtigt beteiligt.

Bildungspolitik und Forschungsförderung

Der durch technologische Innovationsschübe und globale Vernetzungsmöglichkeiten ausgelöste Wandel der europäischen Länder von klassischen Industrie- zu potenziellen Informations- und Wissensgesellschaften hat dazu geführt, dass die EU-Organe, die sich mit dem Bereich Bildungspolitik (Art. 149f EGV) jahrzehntelang nur wenig befassten, hier neuerdings bedeutende Aktivitäten entfalten. So sieht die im Jahr 2000 verabschiedete Lissabon-Strategie die Bildungspolitik als wichtigste Dimension zur Förderung der europäischen Wirtschaft. Sie zielt auf die Herstellung eines europäischen Bildungs- und Beschäftigungsraumes im Zeichen des lebenslangen Lernens.

Der Bologna-Prozess, der 1999 auf einer Konferenz von 29 europäischen Bildungsministern eingeleitet wurde und inzwischen 45 Staaten umfasst, ist darauf angelegt, einen europäischen Hochschulraum zu schaffen. Er ist dabei nicht auf die EU begrenzt, orientiert sich aber an deren bildungspolitischen Zielen. Sein Kernbestandteil ist ein zweistufiges System von Studienabschlüssen, die in Deutschland nach dem angelsächsischen Vorbild Bachelor und Master genannt wurden. Während der Bachelor im Regelfall drei bis vier (in Deutschland drei) Studienjahre dauern und den ersten berufsbefähigenden Studienabschluss bieten soll, dauert der Master ein bis zwei (in Deutschland zwei) Jahre und dient der Spezialisierung. Daran kann sich eine Promotion zur Erreichung des Doktortitels anschließen, der schon heute europaweit der höchste akademische Grad ist. Die in Deutschland angebotenen Bachelor- und Masterstudiengänge machten im Sommersemester 2005 etwa 27% des gesamten Studienangebots aus. Sie werden in Modulen angeboten und beinhalten meistens ein Leistungspunktesystem und studienbegleitende Prüfungen. Über die Hälfte dieser Studiengänge wurden völlig neu entwickelt, die übrigen entstanden durch die inhaltliche und strukturelle Reform vorhandener Studiengänge.

Um Freizügigkeit und Mobilität von Lernenden in Europa zu fördern, wurde außerdem ein europaweites Leistungspunktesystem und der Europäische Qualifikationsrahmen (EQF, ein Schema, durch das verschiedene Kompetenzen bestimmten Niveaustufen zugeordnet werden) eingeführt. Durch dieses System, das in allen europäischen Ländern auf denselben Vergabeprinzipien beruht, sollen Kompetenzen und Bildungsabschlüsse international besser vergleichbar gemacht und damit die Anerkennung von Studienaufenthalten im Ausland erleichtert und die europaweite Mobilität von Studierenden gefördert werden. Im Hochschulbereich dient dazu das ECTS (European Credit Transfer System, „Europäisches Kreditpunkte-Transfer-System“), das die europaweite Anrechnung, Übertragung und Akkumulierung von Studienleistungen ermöglichen soll. Die Berechnung der Punkteanzahl für eine Studienleistung erfolgt anhand des durchschnittlichen Arbeitspensums, das zum Erreichen der angestrebten Qualifikation benötigt wird, die Benotung von Leistungen anhand eines Vergleichs, wie viel Prozent der Studierenden die entsprechende Leistung erbringen.

In Analogie zum Hochschulbereich wird auch für die berufliche Bildung ein Leistungspunktesystem entwickelt. Dadurch soll dem individuell Lernenden in ganz Europa ermöglicht werden, seinen Lernerfolg beziehungsweise seine erworbene Kompetenz zu dokumentieren. Die Punkte sollen gleichfalls überall in Europa angerechnet werden können. Angestrebt wird damit eine erhöhte Durchlässigkeit der unterschiedlichen Bildungssysteme in Europa, die aber eine Neustrukturierung der Aus- und Weiterbildungsgänge in den Mitgliedstaaten voraussetzt.

Neben diesen Maßnahmen zur Schaffung eines gemeinsamen europäischen Hochschulraums gibt es bereits seit den 1980er-Jahren eine Vielzahl von EU-Programmen, die den europaweiten Austausch im Bildungsbereich fördern sollen. Im Juli 2004 hat die Europäische Kommission einen Legislativvorschlag vorgelegt, nach dem diese Programme in ein einziges Gesamtprogramm zur Förderung des lebenslangen Lernens zusammengefasst werden sollen, das nach vier verschiedenen Bildungsbereichen gegliedert ist: allgemeine (Schul-)Bildung, berufliche Bildung, Hochschulbildung und Erwachsenenbildung. Die derzeit existierenden Kooperationsmaßnahmen im allgemeinbildenden Bereich sind seit 1995 im Sokrates-Programm zusammengefasst: Besonders bekannt ist darunter das Erasmus-Programm, das im Hochschulbereich die länderübergreifende Kooperation sowie den Austausch von Studenten und Dozenten fördert. Daneben gibt es das Comenius-Programm, das Schulpartnerschaften unterstützt, Lingua, das den Fremdsprachenunterricht auf EU-Ebene fördert, sowie Leonardo, das entsprechende Aktivitäten im Bereich der beruflichen Bildung anregt.

Außer im Bereich der Lehre ist die EU auch in der Forschungsförderung tätig (Art. 163ff EGV). Der von der Europäischen Kommission gegründete Europäische Forschungsrat, der seine Tätigkeit Anfang 2007 aufnahm, soll die wissenschaftliche Grundlagenforschung unterstützen. Insgesamt 22 in den Forschungsrat berufene Wissenschaftler vergeben darin unabhängig von politischer Einflussnahme Projektmittel in Höhe von zunächst jährlich einer Milliarde Euro nach Exzellenzkriterien und ohne Rücksicht auf regionalen Proporz. Dabei gibt es neben den schon früher geförderten thematischen Programmen nun auch allgemeine Finanzmittel für Forschung ohne unmittelbare Anwendung (die sogenannte Frontier Research, also „Forschung an den Grenzen des Wissens“). Das Programm soll u. a. dazu dienen, die EU als Forschungsstandort für Hochqualifizierte attraktiver zu machen, herausragende Wissenschaftstalente besser zu identifizieren und personelle Lücken in der Spitzenforschung zunächst vor allem durch die Förderung von Nachwuchswissenschaftlern aufzufüllen. [47]

Daneben fördert die EU auch speziell neue Technologien, insbesondere zur Stärkung der Industrie der Gemeinschaft. So wurden zahlreiche Koordinierungsgremien gegründet, um einheitliche Standards zu entwickeln, damit der Binnenmarkt nicht durch unterschiedliche technische Standards in der Entwicklung gehemmt wird. Beispielsweise hat das Europäische Institut für Telekommunikationsnormen (ETSI) mittlerweile weltweit verwendete Standards im Telekommunikationsbereich geschaffen, etwa Euro-ISDN, GSM und DECT.

Kulturpolitik

Mit der gemeinsamen Kulturpolitik will die EU „einen Beitrag zur Entfaltung der Kulturen der Mitgliedstaaten unter Wahrung ihrer nationalen und regionalen Vielfalt sowie gleichzeitiger Hervorhebung des gemeinsamen kulturellen Erbes“ (Art. 151 EGV) leisten. Die Schaffung eines europäischen Kulturraums ist damit offizielles Ziel der kulturellen Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten der EU. [48] Allerdings wird die EU selbst in diesem Politikfeld nur unterstützend tätig und kann keinen Einfluss auf nationale Rechtsvorschriften ausüben.

Ausdruck des kulturellen Engagements der EU waren in den Jahren 1996 bis 1999 die Programme Kaleidoskop (Förderung künstlerischer und kultureller Aktivitäten), Ariane (Förderung des Bereichs Buch, Lesen und Übersetzung) und Raphael (Förderung des kulturellen Erbes von europäischer Bedeutung). In den Jahren 2000 bis 2004 wurden im Rahmen des Nachfolgeprogramms Kultur 2000 insgesamt 167 Millionen Euro für Projekte ausgegeben, die auf einen gemeinsamen Kulturraum zielten [49]. Kultur 2000 wurde 2004 um zwei Jahre verlängert und soll durch ein neues Kulturförderprogramm für die Jahre 2007 bis 2013 abgelöst werden. Der Großteil der EU-Fördermittel für Kultur von etwa 80% kommt aus den EU-Strukturfonds, macht allerdings nur etwa 3% aller Strukturfondsmittel aus.

Einen besonders öffentlichkeitswirksamen Akzent setzt die Aktion Kulturhauptstadt Europas. Dieser Titel wird seit 1985 jährlich einer oder zwei europäischen Städten verliehen, in denen im entsprechenden Jahr zahlreiche kulturelle Veranstaltungen stattfinden. Die so ausgezeichneten Städte erfreuen sich erhöhter Aufmerksamkeit und können mit steigenden Besucherzahlen rechnen.

Darüber hinaus existieren weitere Programme, wie beispielsweise seit 1982 zur Förderung von Regional- oder Minderheitenkulturen das Europäische Büro für weniger verbreitete Sprachen (EBLUL) und seit 1987 das Informations- und Dokumentationsnetz Mercator. Die EU legt erklärtermaßen Wert darauf, die Sprachen und Sprachenvielfalt, d. h. auch die Minderheitensprachen in der Europäischen Union, zu achten und zu respektieren.

In der EU werden heute 23 Sprachen als offizielle Amtssprachen der Europäischen Union anerkannt, mit denen alle Gremien der EU kontaktiert werden können. Zuletzt wurden 2007 die Sprachen Irisch, Bulgarisch und Rumänisch als weitere Amtssprachen anerkannt. Von den Amtssprachen werden Englisch, Französisch und Deutsch als interne Arbeitssprachen verwendet, um die Verständigung zwischen den Mitarbeitern der europäischen Institutionen zu erleichtern. Je nach Institution hat sich von diesen drei Arbeitssprachen jeweils eine Arbeitssprache als vorherrschend herausgebildet (zum Beispiel Englisch in der EZB). Im Europäischen Parlament können Redebeiträge in jeder Amtssprache gehalten werden und werden von Dolmetschern simultan übersetzt. Abgeordnete, Journalisten und andere Zuhörer können die Debatten über Kopfhörer verfolgen. Die Abgeordneten sprechen deshalb meist in ihrer Landessprache, Beamte und geladene Experten verwenden häufig Englisch oder Französisch.

Sozial- und Beschäftigungspolitik

→ Hauptartikel: Sozialpolitik der Europäischen Union

Obwohl die Angleichung sozialer Standards bereits früh zu den Zielen der Europäischen Gemeinschaften zählte, sind die wichtigen sozialen Sicherungssysteme, also etwa Arbeitslosen- und Sozialhilfe, nach wie vor auf der Ebene der Nationalstaaten angesiedelt. Da sie in allen EU-Mitgliedsländern einen großen Anteil des Staatshaushalts – und damit auch des politischen Gestaltungsspielraums – ausmachen, haben die europäischen Regierungen nur wenig Interesse daran, in diesem Bereich Kompetenzen auf die EU zu übertragen.

Die Sozialpolitik der EU (Art. 136ff EGV) stützt sich daher in materieller Hinsicht hauptsächlich auf den 1960 gegründeten Europäischen Sozialfonds, dessen Mittel für Maßnahmen zur Berufsbildung, Umschulung, zur Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit (75% der Fördermittel) und zur Wiedereingliederung von Arbeitslosen verwendet werden. Darüber hinaus ist mit der Verankerung sozialer Grundrechte im EU-Vertrag das Anliegen verbunden, normierend auf die Sozialpolitik der Mitgliedstaaten einzuwirken. Das zeigt sich unter anderem in einer akzentuierten Gleichstellungspolitik zugunsten von Frauen, in Antidiskriminierungsvorgaben und in Vorgaben zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

Mit dem Vertrag von Amsterdam hat sich die EU zudem eine aktive Beschäftigungspolitik zum Programm gemacht(Art. 125ff EGV), auch wenn dafür kaum zusätzliche Mittel zur Verfügung stehen. Angestrebt wird eine zwischen der EU und den Mitgliedstaaten koordinierte Strategie, die vor allem auf bessere Qualifizierung der Arbeitsuchenden und auf Arbeitsmarktflexibilität gerichtet ist. Auch eine arbeitsmarktpolitische Koordination der Mitgliedstaaten untereinander wird von der EU gefördert.

Verbraucherschutz

1992 fanden mit dem Vertrag von Maastricht erstmals auch Verbraucherschutzinteressen in das europäische Vertragswerk Eingang (Art. 153 EGV). Als vorrangige Ziele werden nicht nur einheitliche Qualitätsstandards in Produktion und Handel angestrebt, sondern auch Gesundheitsschutz sowie Aufklärung und Information der Verbraucher. Dies zeigt sich zum Beispiel bei der zwingenden Kennzeichnungspflicht genmanipulierter Produkte.

Nach den bei der Rinderseuche BSE deutlich gewordenen Defiziten des Verbraucherschutzes wurde 1997 die Zentrale für Verbraucherpolitik und Gesundheitsschutz eingerichtet, die unter anderem für Pflanzenschutz, Veterinär- und Lebensmittelkontrollen zuständig ist. So kann die Freizügigkeit für Waren im Binnenmarkt durch Ausfuhrverbote teilweise suspendiert werden, wenn eine Gesundheitsgefährdung der Verbraucher durch bestimmte Produkte besteht. Die bereits 1985 eingeführte Produkthaftungsrichtlinie legt die Beweislast für ein fehlerfreies Produkt im Schadensfall auf die Herstellerseite, so unter anderem bei Kinderspielzeug, Textilien und Kosmetika. Gegenstand der EU-Verbraucherpolitik sind darüber hinaus zum Beispiel auch Erstattungsansprüche bei Pauschalreisen, irreführende Werbung und missbräuchliche Vertragsklauseln insbesondere im grenzüberschreitenden Verkehr.

Umwelt- und Energiepolitik